紀要第8号

古墳時代肝属平野における地下式横穴墓出土鉄器についての考察

古墳時代肝属平野における地下式横穴墓出土鉄器についての考察新屋敷 久美子

南部九州における中世瓦質土器の蛍光X線分析

黒木 梨絵

植物質資料からみた南部九州

― 天神段遺跡を中心に ―

深川 祐子

全点ドット調査の有効性と問題点

― 1970年代から1990年代の調査を中心に ―

立神 倫史

宮ノ上遺跡の縄文時代後期前半の土器群について

長野 眞一

大隅地域における古墳に関わる祭祀遺跡

中村 耕治

郷土教育と考古学-相川日出雄の埋蔵文化財を活用した教育実践から学ぶこと-

吉元 輝幸

-------------資料紹介

南部九州における古代のカマドに関する覚え書き

上床 真

---------------年報

平成26年度

考古ガイダンス第8回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第8回 南の先駆性を示す上野原遺跡 - ■今も昔も桜島■

- 錦江湾に浮かぶ桜島。鹿児島と言えば最初に思い浮かべる風景とはそのようなものかもしれません。鹿児島のシンボルとでも言うべきその島は,今なお活発な火山活動が続いています。火山灰は周辺地域へ降灰をもたらし,様々な方面で「鹿児島」に多大な影響をあたえています。

・・・今からおよそ9,500年前,大規模な桜島の噴火活動がありました。その時の火山灰はP-13火山灰と呼ばれています。霧島市上野原遺跡では,この火山灰に埋もれた竪穴住居跡や連穴土坑などが検出され,このことで集落の時期が特定されました。現在,遺跡の一部は平成11年に国の史跡に指定され埋め戻されています。

上野原遺跡が最初に発見されたのは昭和61年に遡ります。平成9年度までに数々の時代の様々な遺構や遺物が発見され,今は「上野原縄文の森」で再び甦りました。ここでは,縄文時代早期の上野原遺跡について紹介していきたいと思います。 - ■国内最古・最大級の遺跡■

上野原台地の北側斜面(第4工区)で発見された約9,500年前の集落跡は,竪穴住居跡・連穴土坑・集石・土坑・道跡などで構成されています。まず,竪穴住居跡52軒が検出されました。この軒数だけを聞くと大規模なムラと思われますが,このうち一時期を構成するものは,10軒程度と考えられています。しかし,竪穴住居跡の埋土を詳細に見ていくと,この10軒の竪穴住居跡内にあるP-13火山灰の堆積状況に違いが見られ,将来的には細分が出来そうです。

上野原台地の北側斜面(第4工区)で発見された約9,500年前の集落跡は,竪穴住居跡・連穴土坑・集石・土坑・道跡などで構成されています。まず,竪穴住居跡52軒が検出されました。この軒数だけを聞くと大規模なムラと思われますが,このうち一時期を構成するものは,10軒程度と考えられています。しかし,竪穴住居跡の埋土を詳細に見ていくと,この10軒の竪穴住居跡内にあるP-13火山灰の堆積状況に違いが見られ,将来的には細分が出来そうです。

- 【写真 竪穴住居跡検出状況】

- 次に,連穴土坑と呼ばれる遺構16基が検出されました。用途としては,瀬戸口望氏が燻製作りの施設であるという説を打ち出して以来,実験考古学の立場などからその説を補強する実験結果が得られています。

この連穴土坑内にも竪穴住居跡と同様にP-13火山灰が堆積しているものもあり,自然埋没の過程で火山灰が堆積したことが伺われます。また,集石は39基が検出され,用途としては石蒸し料理を行った調理場ではないかと考えられています。 - さらに,土坑の集中している場所が二か所検出されています。その集中部分と単体で検出されているものを合わせると約260基を数えます。用途については,食糧の貯蔵や埋葬などに使用されたことが考えられています。また,遺跡内を南北に走る二条の谷状地形がありますが,この谷状地形の部分に遺構が重ならない点などから,道として利用されていたのではないかと考えられています。

このように土坑のみが集中する場所があることや,谷状地形に他の遺構が重ならない点などから,当時既に土地利用に規則性のようなものがあった可能性が考えられます。このように,集落構造が判る遺跡としては全国でも最古級に属し,人がムラを形成する初期の様相を伺い知る事ができるのです。 - ■ムラの道具類■

集落を構成する土器は,広義の前平式土器に該当します。この土器は主に,「ハイガイ」や「サルボウ」と言った海に生息する貝で文様を施しています。また円筒形と角筒形という形状があり,特に角筒形は全国でもあまり例はない特殊な土器です。南九州で独自に発生したと考えられ,上野原遺跡の頃が最も美しいといえます。これらの土器は,全体として薄く仕上げられており,当時の土器製作技術の高さが窺えます。この土器は,広く南九州一帯に分布しており,平底の特徴など南九州の独自性が濃くなっています。

集落を構成する土器は,広義の前平式土器に該当します。この土器は主に,「ハイガイ」や「サルボウ」と言った海に生息する貝で文様を施しています。また円筒形と角筒形という形状があり,特に角筒形は全国でもあまり例はない特殊な土器です。南九州で独自に発生したと考えられ,上野原遺跡の頃が最も美しいといえます。これらの土器は,全体として薄く仕上げられており,当時の土器製作技術の高さが窺えます。この土器は,広く南九州一帯に分布しており,平底の特徴など南九州の独自性が濃くなっています。

- 【写真 集落内出土の土器(広義の前平式土器)】

- 石器は,狩りの道具である石鏃の他に植物加工具である磨石・石皿類,伐採具である石斧などが出土しています。量的には,磨石・石皿が非常に多くなっています。当時の植生は落葉広葉樹が中心であったとされることから,遺跡の周辺には木の実の生い茂る豊かな森があったと考えられます。

- ■豪華絢爛 -成熟した南の縄文文化-■

かわって,上野原台地南側(第3工区)の約7,500年前の紹介をします。

かわって,上野原台地南側(第3工区)の約7,500年前の紹介をします。

ここでは,2個が対で埋納された壷形土器が出土しました。壷の口縁部に赤色顔料が付着しており,非日常的なものと思われます。したがってこの土器は,祭祀的な行為に用いられていた可能性が考えられています。

また,周辺から土偶や多種多様な土製品や石製品などが多数出土し,当時から成熟した豊かな精神文化が南九州にあったことを示しています。人々の生活も私たちが想像する以上に安定していたものと思われます。- 【写真 7,500年前の土器】

ところで,このような祭りを行った人々の集落は何処にあったのでしょうか。

ところで,このような祭りを行った人々の集落は何処にあったのでしょうか。

台地南側の発掘調査では,当時の集落跡の発見までは至っていません。これは,遺物の出土が調査区域外まで延びていることから,調査区の外側にあるのではと想定もされています。

将来周辺部分の発掘調査によって解明されるでしょう。なお,出土した遺物のうち767点は,国の重要文化財に指定されています。- 【写真 用途不明の石器】

- このように上野原遺跡は,縄文時代早期の南九州の文化を考える上で極めて重要な発見が相次いだ遺跡ですが,その後,再びこの地に南九州人が集落を形成するのは約2,500年前の縄文時代晩期に入ってからです。

その間約5,000年,ムラは何処へ移っていったのでしょうか。 - 用語解説

-

P-13火山灰 大正3年の火山灰を1番目として新しい順番に並べると13番目の桜島火山灰。

主に,大隅半島に降灰しています。火山灰層の上下から採取した炭化物から

約9,500年前のものと考えられています。なお,Pとはパミス(軽石)のことです。前平式土器

(まえびらしきどき)鹿児島市吉野町雀ケ宮の前平遺跡出土の土器を基にして河口貞徳氏によって

型式設定されました。その後の類例の増加によって,研究者によってその名称や

型式の範疇などに見解の相違があります。連穴土坑

(れんけつどこう)大小二つの穴が連結するもので,南九州では縄文時代草創期から見られます。煙道付き炉穴や炉穴とも呼ばれています。 - (文責)黒川 忠広

かごしまの遺跡第8号

縄文の森から 平成27年9月

平成27年9月29日(火)

常設展示室の河口コレクションコーナーをリニューアルしました。

「

常設展示室で,長年,鹿児島県の考古学界をリードしてきた考古学者,

今回紹介するのは,大島郡瀬戸内町の嘉徳遺跡と,同郡伊仙町の面縄貝塚です。

嘉徳遺跡は,昭和48(1973)年,

面縄貝塚は,

展示の様子

平成27年9月16日(水)

おすすめ!講演会のお知らせ

考古学講座 第3回(兼かごしま県民大学連携講座第1回)

「出土品に書かれた文字からわかること」

土器や木簡などに書かれた文字から,その地域の歴史や当時の世相を解説します。

9月19日(土)13:30~15:00 ※終了しました

講 師 ラ・サール学園(中学校・高等学校)

教諭 永山 修一氏

場 所:かごしま県民交流センター大研修室第3(東棟4階)

定 員:108人 要事前申込み(当日参加も可能です)

資料代:100円

申込み・連絡先

上野原縄文の森 0995-48-5701まで

第1回「古の美術品」の講演風景

平成27年9月8日(火)

縄文村の十五夜まつり・ミニコンサート

※終了しました

餅つきや綱引きなど十五夜行事を楽しみ,夜の縄文の森で,ミニコンサートや月の観察会を堪能してみませんか。

(上野原縄文の森支援友の会「どんぐり倶楽部」との共催事業)

1 日時 平成27年9月26日(土)16:00~20:00

2 場所 鹿児島県上野原縄文の森

3 内容

(1) 十五夜まつり

ア 団子作り,餅つき(有料)

材料代400円,定員80人(要事前申込み)

イ 綱引き,相撲(無料)

定員なし。当日どなたでも参加できます。(事前申込み不要)

(2) ミニコンサート(無料)

演奏者 チェロまろーズ

(みやまコンセール専門職員)

曲 目 斎太郎節,希望の島ほか

※プロ並み!?の男声合唱のほか,トランペット,サックス等の演奏をお楽しみいただけます。

※ミニコンサートのみの参加も可能です。

(3) 月の観察会(無料,希望者のみ) 天体望遠鏡で月を観察します。

4 日程

十五夜まつり受付 15:30~(復元集落休憩所前)

十五夜まつり 16:00~18:30(復元集落)

ミニコンサート 18:40~19:20(展示館ホール)

月の観察会 19:20~20:00(展示館2階テラス)

十五夜まつり

ミニコンサート

【問い合わせ・申込先】

〒899-4318

霧島市国分上野原縄文の森1番1号

上野原縄文の森 事業課

TEL 0995-48-5701

FAX 0995-48-5704

メール uenohara@jomon-no-mori.jp

考古ガイダンス第7回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第7回 早期に展開した集落 - ■加栗山遺跡の集落 [ムラ]■

- 博士と中学生の文太君の会話です。

- 文太‥「霧島市の上野原遺跡は,素晴らしい遺跡であるということがわかったけれど,縄文太時代早期の集落[ムラ]は他にもあったの?」

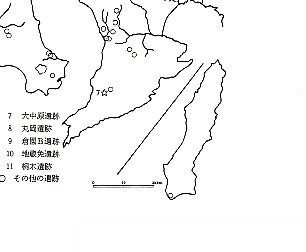

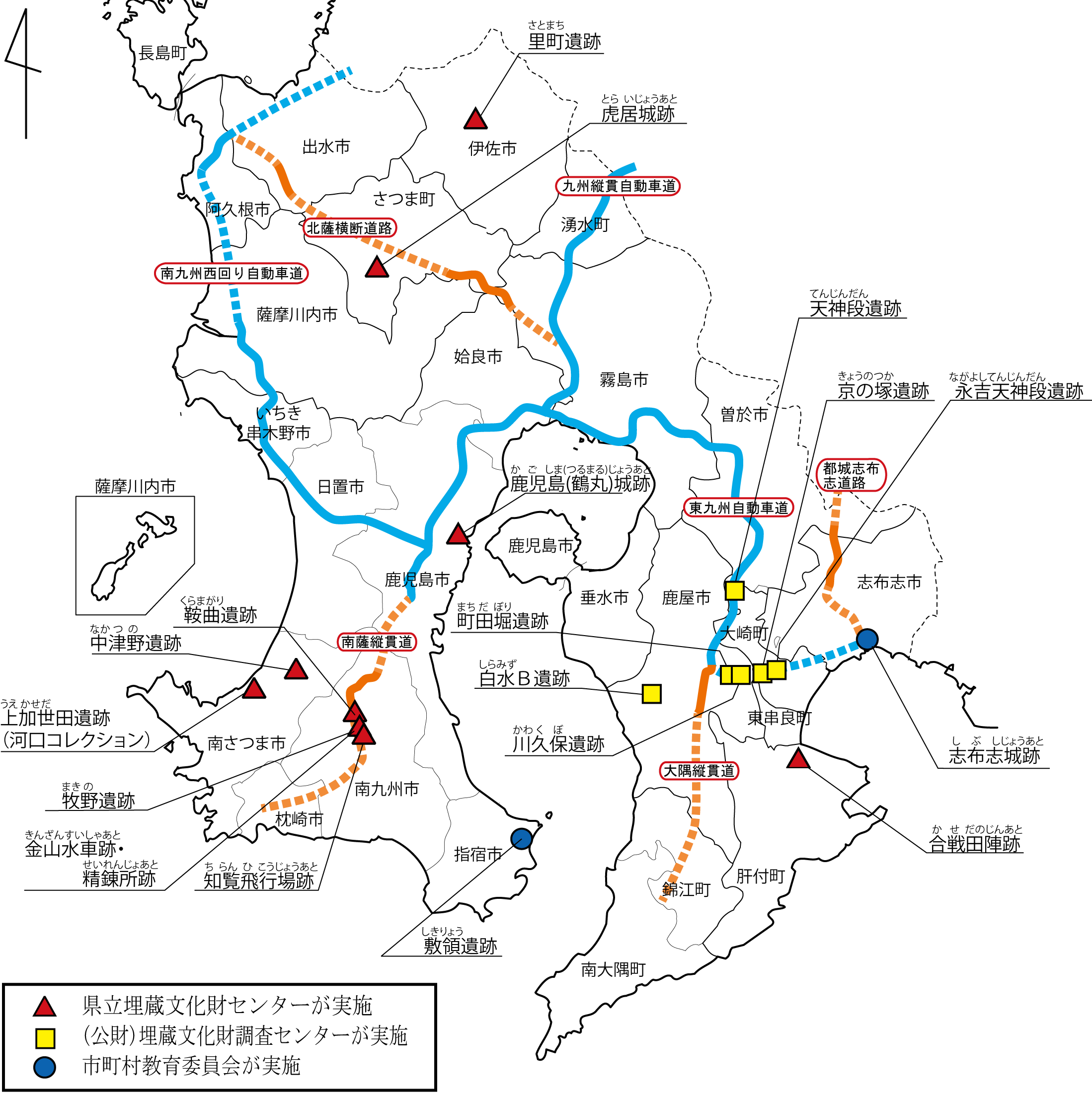

博士‥「いい質問だね。下の地図を見てごらん。鹿児島県でこれまでに発見されている縄文時代早期の遺跡はこんなにあるんじゃ。鹿児島市の加栗山遺跡は特に有名で,いろいろな本にも登場しておる。」

- 文太‥「わあ,すごい。でも竪穴住居跡(たてあなじゅうきょあと)のある遺跡となると,そんなに多くないんだね。」

博士‥「ふむ,確かに当時の人口は今より少なかったし,まだ調査されずに土の中に眠っている遺跡もたくさんあるじゃろうからのう。しかし,全体の様子となるとそう極端には変わらないだろうから,これらの資料から何が読み取れるか考えてみよう。」

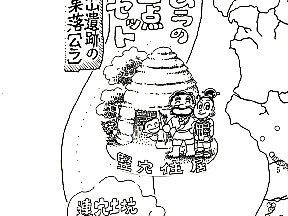

博士‥「まず,加栗山遺跡の図を見ながら,当時のムラの様子を調べてみよう。上野原遺跡と比べてみて,どんなことに気がつくかな?」

- 文太‥「えーっと,うん,数は少なくなるけど竪穴住居跡がいくつもある。それに連穴土坑(れんけつどこう),集石(しゅうせき)もだ。竪穴住居跡の形は長方形に近いのがあることや,柱穴が竪穴のなかにあるのが違うかな。」

博士‥「そうだね。竪穴住居の造りはちょっと違うようだけど,竪穴住居と連穴土坑と集石,この三つがそろっていることが大事なんじゃ。それに,台地の縁に近くて水場が斜面を下った所にあるというのも同じじゃね。」

文太‥「三つの物がそろっているって,何か意味があるんですか?」

博士‥「考えてみてごらん。竪穴住居を建てるには大変な手間がかかる。まず,住居を造る場所に生えている木を切り,地面を整地して竪穴を掘る。それから木やツルを切ってきて骨組みを造り,木の枝葉や草などで覆って,やっと完成じゃ。上野原遺跡の復元住居の場合は,一棟につき大人3~4人で6日間もかかっておる。移動しながら生活していた旧石器時代のテントのような物とは,えらい違いじゃ。」

文太‥「ふーん。今と違って石器しかなかった時代にそんな苦労をしてまで住居を建てるなんて,やっぱりそこに長く住んでいた証拠といえそうですね。」

博士‥「そう,それにな,これらの住居は何回か建て直されてもおるようじゃ。加栗山遺跡の竪穴住居跡は17基発見されておるが,近すぎたり重なったりしている所もあれば拡張されている所もある。中には住居跡の竪穴を利用して連穴土坑が造られている所もあるぐらいじゃよ。もっとも,そうなると同時期にあった住居の数も減ってしまうがのう。5~6棟ぐらいではなかったかという説もある。」

文太‥「手入れをすれば何年も住める住居が繰り返し建てられたということは,よっぽど住みやすい場所だったんだね。ムラもそれだけ長くあったということかなあ。ところで,あとの連穴土坑と集石については?」

博士‥「そうじゃった。連穴土坑は以前に紹介されたように,燻製(くんせい)を作るための施設と考えられておる。そのままではすぐ腐ってしまう肉や魚などを長く保存できるようにする技術じゃな。これのおかげで,えものがたくさんとれたときに燻製にしておけば,食料難におちいることも少なくなり,ぐっと暮らしやすくなったことじゃろう。」

文太‥「そうやって作った燻製は,どうやって保存しておいたのかなあ。ひょっとしたら,新巻鮭みたいに住居の中に吊しておいたのかもしれないね。いつでも食べられるし,ネズミにかじられたりカビが生えないように見張っておくことができるもん。」

博士‥「はっはっは。案外そうかもしれんね。さて,集石の方じゃが,石蒸し料理を作る施設であることは文太君も知っておるの。」

文太‥「はい。石をたくさん集めて火で焼いて,その熱で肉や魚などを蒸すんでしょ。上に土をかぶせるんだよね。体験学習でやったことがあるよ。」

博士‥「そうそう。まあそれ以外に,こんな説もある。つまり,地面を掘りこんで革をしき,水を入れてから焼け石を入れれば湯沸かしもできるというんじゃな。一度に大量のお湯が必要なとき,たとえば,ドングリなどのアク抜きや食品などの加工処理に大いに役立ったことじゃろう。お湯を浴びることもできたかもしれんよ。」

文太‥「ふーん。遺跡はいろいろなことを考えさせてくれるんだね。縄文時代の人の知恵ってすごいなあ。」 - ■集落 [ムラ] のテリトリー■

- 文太‥「ところで博士,竪穴住居・連穴土坑・集石の三点セットがそろったムラの遺跡よりも,どうして,その他の遺跡が多いの?」

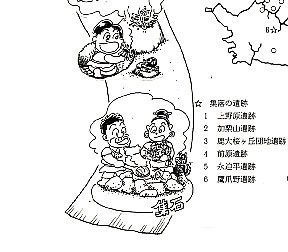

博士‥「それについては,こんな説があるんだよ。さっきの遺跡分布図をよく見てみると不思議なことに気がつく。それは,ムラを中心にして,その他の遺跡が周囲を取り巻いているように見えるというんじゃ。これは彼らのテリトリー[なわばり]を示しているんじゃないかとな。」

文太‥「えーっ!それってどういうこと?」

博士‥「つまり,こういうことじゃ。三点セットがそろったムラは彼らの根拠地であって,生活の中心であることに変わりはない。しかし,いくら条件の良い所にムラを定めたとしても,ムラの人々みんなの食糧を手に入れるためには,ムラの近くを探して回るだけでは足りなくなる。初めは良くても,しだいに人口が増え,木の実が不足し,動物たちもムラを避けるようになるじゃろう。そこで,ある程度遠くまで行かなければならなくなるという訳じゃ。そこては,テントのような仮小屋でキャンプしながら,狩りや採集に出かけ,集めた食糧をムラまで持って帰りやすいように,ある程度の加工処理をしていたんじゃなかろうか。三点セットのうち集石だけの遺跡が,かなりの数あることも,それを教えてくれているような気がするのう。もちろん一か所だけのキャンプ地ではあるまい。いくつもあったはす゜じゃ。」

文太‥「そのテリトリーって,どの位の広さがあったの?」

博士‥「それについては,まだ良くわかっていないんじゃ。ただ,ヒントはある。鹿児島市周辺の遺跡で見てみよう。加栗山遺跡・前原遺跡・鹿大桜ヶ丘団地遺跡,この3つの遺跡の位置関係はどうなっている?」

文太‥「あっ,同じぐらいの距離になっている!ええと,10キロぐらいかな。」

博士‥「ふむ,これが1つの目やすということになるの。ただ,となりのムラとの境は,川や谷・山や崖などといった自然地形の影響も大きかったろう。前原遺跡と永迫平遺跡との距離はもっと近いしのう。それに,テリトリー内の食糧資源が少なくなって,ムラを移した場合も考えられる。」

文太‥「そうなると,たくさんの遺跡のうちどれとどれが,同じ集団の人々の残した遺跡であるか確かめないといけないね。どうすればわかるのかなあ?」

博士‥「そのために何人もの研究者が,土器や石器などの遺物・土坑などの遺構を調べているんじゃよ。同じ型式の土器でも,作った人や集団によって全体の雰囲気や模様が微妙に違うからのう。」

文太‥「へえー。考古学って,遺跡を掘るだけじゃなくてその後の仕事も大事なんだなあ。ぼくも,いろんな遺跡を見て回りたくなったな。」

博士‥「鹿児島県立埋蔵文化財センターや各市町村の教育委員会に問い合わせてみてごらん。親切に教えてくれることじゃろう。」

文太‥「はい。人類の歴史や未来について考えるいい機会になりそうですね。」

- (文責)藤崎 光洋

縄文の森から 平成27年8月

平成27年8月21日(金)

体験学習館からのお知らせ♪

~縄文体験メニュー「火おこし」についてのお知らせ~

上野原縄文の森では,マイギリやモミギリという方法で,火おこし体験ができます。

1 火おこし体験は,火をおこすことの大変さを知る体験です。

はじめに火のおこし方を説明しますが,大人でも火をおこせないことがあります。子どもが行う場合は,必要に応じて保護者の方が補助に入るなど,親子で体験してください。

2 団体で体験する場合は,4~5人のグループで体験していただきます。みんなで協力して火をおこしましょう。

3 強風及び雨天時(雨上がりで地面がぬれている場合も含む)は,体験できません。

お問い合わせ 上野原縄文の森 0995-48-5701まで

平成27年8月19日(水)

おすすめ!講演会のお知らせ

考古学講座 第3回(兼かごしま県民大学連携講座第1回)

「出土品に書かれた文字からわかること」

土器や木簡などに書かれた文字から,その地域の歴史や当時の世相を解説します。

9月19日(土)13:30~15:00

講 師 ラ・サール学園(中学校・高等学校)

教諭 永山 修一氏

場 所:かごしま県民交流センター大研修室第3(東棟4階)

定 員:108人 要事前申込み(当日参加も可能です)

資料代:100円

申込み・連絡先

上野原縄文の森 0995-48-5701まで

第1回「古の美術品」の講演風景

考古ガイダンス第6回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第6回 南九州西回り自動車道関係遺跡 - ■発掘された26の遺跡■

- 南九州西回り自動車道(鹿児島から川内間)建設予定地内には31の遺跡が存在します。道路建設工事に先立ち遺跡の発掘調査は平成3年から計画的に行われ,調査の結果,旧石器時代から中・近世にかけての遺構や遺物が発見され多くの成果を得ました。

- ■縄文早期前葉の拠点集落■

-

永迫平遺跡の全景

前原遺跡の縄文早期の竪穴住居跡群 - 伊集院町永迫平遺跡は旧石器時代から近世にかけての複合遺跡です。特に縄文時代早期については目をみはるものがあります。遺構としては,竪穴住居跡(9軒 )をはじめ集石(12基) ・連穴土坑(3基)・土坑 (487基)等があります。竪穴住居跡は保存状態が良好で,周囲には住居に関連する小柱穴も多数検出されています。遺物は,前平式土器を中心に石鏃,打製・磨製石斧,台形状に加工した石皿等が出土しています。

松元町前原遺跡では縄文時代早期の前平式土器に伴う竪穴住居跡が26軒,連穴土坑(5基),土坑(211基),集石(28基)が発見され,また水場へ続くと考えられる道跡も検出されました。これは縄文時代早期の集落構成を考える上で貴重な資料です。

縄文時代早期前葉(約9,500年前)の薩摩半島において,広域的な広がりの中で定住生活が営まれていたことが窺えます。これらの遺跡から立地や周辺の環境・遺構や出土遺物など,霧島市上野原遺跡との共通性が見られ,これらの3つの遺跡は極めて近い関係にあると言えます。 - ■西日本を代表する後期旧石器時代の複合遺跡■

松元町前山遺跡は約25,000年前に噴出した姶良丹沢火山灰・入戸火砕流層(シラス)を境に,下層に台形石器やハンマーストーン,上層に細石器とナイフ形石器等が出土し,旧石器時代の道具の変化を知る上で貴重な遺跡です。

松元町前山遺跡は約25,000年前に噴出した姶良丹沢火山灰・入戸火砕流層(シラス)を境に,下層に台形石器やハンマーストーン,上層に細石器とナイフ形石器等が出土し,旧石器時代の道具の変化を知る上で貴重な遺跡です。

仁田尾遺跡は松元町石谷字仁田尾に所在し,旧石器時代から平安時代までの複合遺跡です。特に,西日本最大級の規模を誇る細石器文化期とナイフ形文化期の遺物は,当時の様子を知る貴重な資料を提供するものです。- 【写真 旧石器時代面の検出状況(前山遺跡)】

- そのほかにも薩摩火山灰層(約11,500年前)直下からは,縄文時代草創期の無文土器や石鏃も出土しています。

- ■苗代焼最古の窯■

これまで紹介した遺跡は,今はすでになくなってしまって見ることができませんが,発見された遺構を移設して保存されている遺跡もあります。東市来町美山の堂平(どうびら)窯跡は,平成10年に調査を行いました。

これまで紹介した遺跡は,今はすでになくなってしまって見ることができませんが,発見された遺構を移設して保存されている遺跡もあります。東市来町美山の堂平(どうびら)窯跡は,平成10年に調査を行いました。

堂平窯は慶安元年(1648年)に薩摩藩の御用窯として開窯されたといわれています。窯の構造は長さが約30メートル,幅が1.2メートル,傾斜角17度の半円筒形をした単室傾斜窯です。床面は5回の造り替えをした跡が観察できます。窯の北側には平坦地があり,ここでは多くの柱穴や,石囲いの穴,素掘りの穴などが発見され,窯に伴う作業場の可能性が高いと思われます。

出土品には薩摩焼の黒ものを主に,甕・壺・徳利・鉢や窯道具・動物形土製品等があります。白ものもわずかに焼かれていました。- 【写真 移設展示されている堂平窯跡】

- 特に注目されるのは瓦(軒丸瓦・軒平瓦・丸瓦・平瓦の陶器瓦等)の生産であり,これらは鶴丸城及び周辺で使われたとも言われています。

この遺跡は調査終了後,美山の陶遊館近くに移設されており,現在でもその姿を見ることができます。 - ■時代別の住み分けが概観できる遺跡■

最後にこの堂平窯跡の北側に所在する,池之頭遺跡について紹介します。

最後にこの堂平窯跡の北側に所在する,池之頭遺跡について紹介します。

この遺跡は東シナ海から直線距離にして約2.5キロメートルの内陸に位置し美山池北西部の標高約80から100メートルのシラス台地の尾根部にあたります。調査は,平成10年8月末から翌11年3月末まで行われました。- 【写真 池之頭遺跡の発掘調査風景】

- 池之頭遺跡は地形的に大きく4つに分けられ,シラス台地の尾根部・尾根を挟む南側斜面及び北側斜面・さらに南斜面の裾にあたる平坦部から成っています。 南平坦部からは薩摩火山灰層(約11,500年前)の下にあたる通称チョコ層から旧石器時代の細石刃・細石刃核をはじめ剥片・砕片が多く出土しました。南斜面・尾根・北斜面では古墳時代の成川式土器が多量に出土しました。

- 器種も甕形土器・壺形土器・高坏形土器・坩形土器等と多彩です。また,南平坦部から南斜面にかけては,縄文時代早期の前平式土器・吉田式土器・石坂式系土器などの土器が出土しました。さらに縄文時代中期・後期と考えられる土器片も少量ですが見られます。

遺構は,縄文時代早期の集石(石蒸し料理の施設と考えられている)5基が検出されました。しかし,今回の発掘調査では,竪穴住居跡等は発見することはできませんでした。

これらの遺跡全体を概観すると,旧石器時代・縄文時代・古墳時代とひとつの丘陵の中でそれぞれ住み分けをしたことがうかがわれ,同じ丘陵上での時代別の変遷を知るうえで貴重な資料であると言えます。 - (文責)宮田 洋一

縄文の森から 平成27年7月

平成27年7月30日(木)

おすすめ!第43回企画展ワークショップのお知らせ

ミニチュア発掘体験」

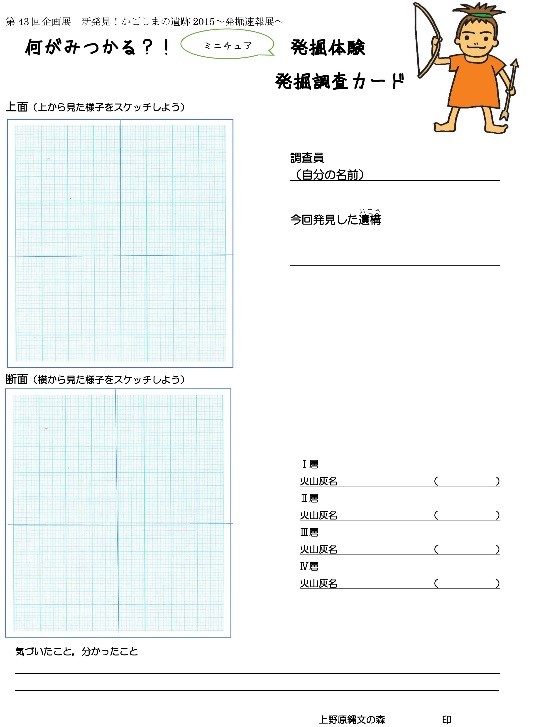

土の色やかたさに注目して,掘り進めよう!机の上でミニチュア発掘をして遺構(地面を掘ったりして出来た生活跡等)を見つけよう!調査カードに記入してあなたも発掘調査員だ!夏休みの自由研究にも役立ちます。

8月の毎週日曜日 定員・各回10人先着順

①11:20~(受付 当日11:00~)

②14:30~(受付 当日14:10~)

*ワークショップ実施時間=各回30分程度

ミニチュア発掘中!

調査カード

平成27年7月14日(火)

上野原縄文の森第43回企画展

「新発見!かごしまの遺跡2015 ~発掘速報展~」

企画展講演会のお知らせ

第43回企画展に関連した講演会を開催します。

1 日 時

【第1回】 平成27年 8月22日(土)13:30~15:00

【第2回】 平成27年10月31日(土)13:30~15:00

2 演題・講師

【第1回】

① 「渓谷に響いた近代化の水音」~金山水車跡・精錬所跡~

県立埋蔵文化財センター 文化財主事 福永 修一 氏

② 「大隅半島における約5,000年前の情報・物流の拠点」~京の塚遺跡~

(公財)埋蔵文化財調査センター 文化財専門員 三垣 恵一 氏

【第2回】

① 「鈴などの出土品から見る各地との交流」~立小野堀遺跡~

(公財)埋蔵文化財調査センター 文化財専門員 藤島 伸一郎 氏

② 「古墳時代の鍛冶工房のある集落遺跡」~川久保遺跡~

(公財)埋蔵文化財調査センター 文化財専門員 岩永 勇亮 氏

3 場 所 上野原縄文の森展示館 多目的ルーム

4 対 象 どなたでも参加できます。

5 定 員 80人程度(要事前申込み)

※ 申込みについては,FAX送信票をご利用ください。

FAX送信票は,ここからダウンロードできます。

6 資料代 100円

※ 講演会終了後,希望者を対象に企画展示室でギャラリートークを行います。

(別途展示館利用料金が必要)

7 問い合わせ・申込先

(公財)鹿児島県文化振興財団

上野原縄文の森

TEL 0995-48-5701

FAX 0995-48-5704

平成27年7月14日(火)

体験学習館に,七夕飾りを設置しました!

8月7日頃まで設置しています。おねがいごとを書いて,お星さまにお願いしよう。♬

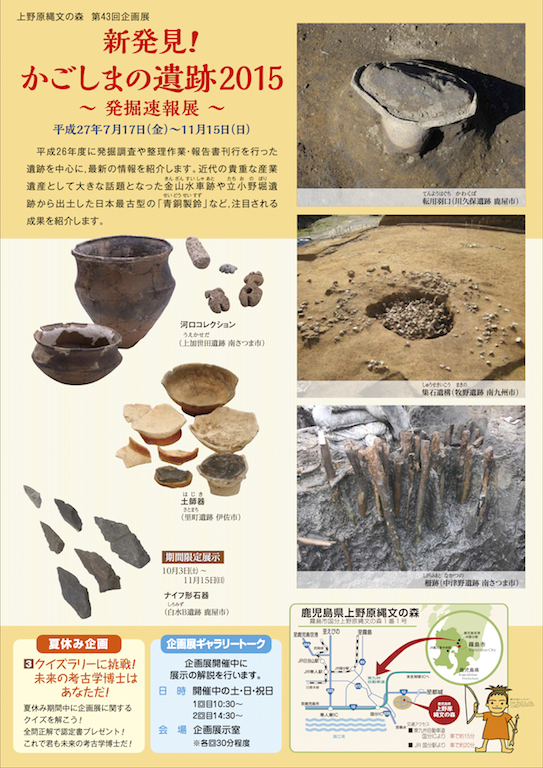

第43回 新発見!かごしまの遺跡2015

- 上野原縄文の森 第43回企画展

新発見!かごしまの遺跡2015

~発掘速報展~ - 開催期間:平成27年7月17日(金)~平成27年11月15日(日)

-

※ポスターをクリックすると,拡大して表示されます。 平成26年度に発掘調査や整理作業・報告書刊行を行った遺跡を中心に,最新の情報を紹介しています。近代の貴重な産業遺産として大きな話題となった金山水車跡や立小野堀遺跡から出土した日本最古級の「青銅製鈴」など,注目される資料を展示しています。 第43回企画展CM 企画展の中で紹介する遺跡 -

企画展データファイル

※ クリックするとダウンロードできます。

-

- ■注目の一品~企画展展示品から~■

-

弥生時代の鉄鏃(永吉天神段遺跡)

永吉天神段遺跡(曽於郡大崎町)では,約2,100年前の墓から県内最古で,国内でも最も古い可能性の高い鉄鏃が出土しました。鉄鏃の型式や共伴している土器から,これらの鉄鏃は弥生時代中期中葉頃(約2,100年前)のものと考えられています。また,これらの鉄鏃は,出土位置や同時期の北部九州の例からも,副葬品ではなく被葬者に突き刺さっていた可能性があります。これらの鉄鏃は,第43回企画展のなかで,7月17日(金)~8月14日(金)の期間限定で公開します。 ※永吉天神段遺跡出土の弥生時代の鉄鏃の詳細については,ここからご覧いただけます。 - ■企画展講演会■

-

【第1回】平成27年8月22日(土) 13時30分~ ※終了しました 演 題:①「渓谷に響いた近代化の水音~金山水車跡・精錬所跡~」

②「大隅半島における約5,000年前の情報・物流の拠点

~京の塚遺跡~」【第2回】平成27年10月31日(土) 13時30分~ ※終了しました 演 題:①「鈴などの出土品から見る各地との交流~立小野堀遺跡~」

②「古墳時代の鍛冶工房のある集落遺跡~川久保遺跡~」講 師: 県立埋蔵文化財センター職員ほか 定 員: 80人程度(※要事前申込み) 場 所: 縄文の森展示館多目的ルーム 資料代: 100円 ※ 講演会終了後,希望者を対象に,企画展示室で講師による

ギャラリートークを行います。(別途展示館利用料金が必要) - ■企画展ギャラリートーク■

-

企画展開催中にスタッフによる展示の解説を行います。

【日時】 開催中の毎週土・日・祝日

1回目 10:30~

2回目 14:30~

※各回30分程度

【会場】 企画展示室

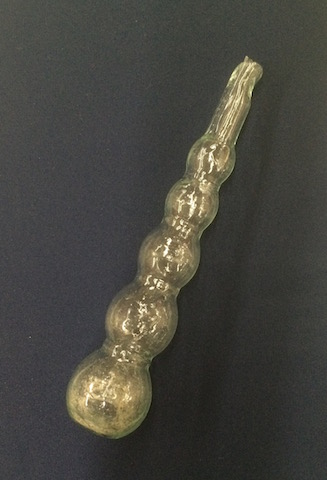

「肉弾三勇士」と陽刻された飲料水ビン

(前畑遺跡 鹿屋市) -

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内

考古ガイダンス第5回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第5回 火山灰のカタログ - ■最近の研究から■

-

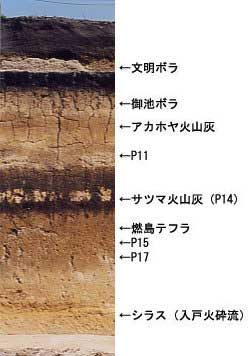

桐木遺跡の土層

アカホヤ火山灰中に噴出した噴礫 - 火山噴火によって噴出される火山灰や軽石,火砕流などの堆積物はテフラと呼ばれ,堆積の順序や含まれる鉱物や火山ガラスの特性,文献に残された記録や理科学的年代測定により,いつの,またどの火山の噴出物であるかを知ることができます。このような火山灰層は,遺跡や出土した遺構 ・遺物等の情報を提供してくれる重要な手がかりであり,鍵層(かぎそう)とも呼ばれています。

1970年代以降,各地で発見されたテフラの編年的研究(テフラクロノジー)が進み,遺跡調査でも積極的にこれらの成果がとり入れられてきました。

約2万5,000年前,鹿児島湾奥の姶良カルデラから飛散し,遠く極東ロシア近海や朝鮮半島でも確認されている姶良丹沢火山灰(AT)など,列島の広い地域で見つかるテフラは広域テフラと呼ばれ,全国各地の遺跡や出土遺物に共通の時間軸を与える重要な手がかりとなっています。 - ■旧石器時代の巨大噴火と桜島の期限■

過去30万年間の巨大噴火に伴う広域テフラはおよそ17が知られていますが,約30万年前の加久籐カルデラ,約8万5,000年前の阿多カルデラなど実にその3分の1が鹿児島県内を噴出源としています。

過去30万年間の巨大噴火に伴う広域テフラはおよそ17が知られていますが,約30万年前の加久籐カルデラ,約8万5,000年前の阿多カルデラなど実にその3分の1が鹿児島県内を噴出源としています。

これまで県内で発見されている最古の人類の営みは,種Ⅳ火山灰の下から,焼けた礫が集まった礫群(れきぐん),磨石(すりいし)や敲石(たたきいし),石皿(いしざら),石斧などが発見された種子島の横峯遺跡・立切遺跡であり,約3万1,000年前とされています。

最終氷期の最寒冷期直前,約2万5,000年前に鹿児島湾奥で大規模な火山噴火が起こりました。南九州一帯を広く覆っているシラスはこの噴火に伴う入戸火砕流(いとかさいりゅう)の堆積物です。

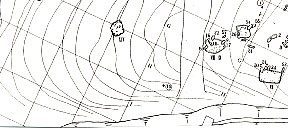

この爆発で噴出した姶良丹沢火山灰(AT)は大気中に高く舞い上がり,細かい粒子が太陽の光を遮り,地球の寒冷化の要因になったとも考えられています。南九州を飲み込む火砕流を再現した指宿市のCoCo橋牟礼のシュミレーション映像は,出水市上場遺跡,松元町前山遺跡,喜入町の帖地遺跡など姶良カルデラ爆発以前に人々の生活があったことを知る者にひとしおの感慨を抱かせます。- 【地図 南九州の火山と遺跡】

- 今も活動を続ける桜島を噴出源とするテフラは大正3年をP1とし,これより古いものを順にP2・P3…と呼んでいます。このうち最古と考えられているのがP17です。約2万3,000年前に噴出したとされ,財部町の耳取遺跡,末吉町の桐木遺跡ではこの直下の層から氷河期に生きた人々が使用した剥片尖頭器と呼ばれる槍先形の石器や蒸し焼きに用いた礫群が多数見つかっています。また東回り自動車道建設が進む大隈半島北部の調査では約2万1,000年前のP15,約1万6,000年前の燃島テフラとともに特徴のある石器群が出土し,後期旧石器時代の生活の移り変わりを知る手がかりとして期待されています。

- ■縄文時代の火山噴火と環境■

-

踊場遺跡の文明ボラ直下の畑跡

大中原遺跡のアカホヤ火山灰に埋まった

炭化木(根占町教育委員会提供) - 最終氷期以降,激しい寒暖の変化が繰り返される頃,約1万1,000年前に桜島の北岳から噴出したのがP14(通称サツマ火山灰)です。鹿児島県内では,このサツマ火山灰の下から加世田市の栫ノ原遺跡,鹿児島市の掃除山遺跡をはじめ全国的には希少な縄文時代草創期の遺跡が数多く見つかっています。

サツマ火山灰の降灰後,前平式土器などに代表される貝殻文円筒土器の時代を迎え,森林環境に適応した生活が発達します。鹿児島市加栗山遺跡,松元町前原遺跡など縄文時代早期前葉を代表する遺跡では,このサツマ火山灰に掘り込まれた竪穴住居の跡が発見されています。霧島市上野原遺跡では,竪穴住居の跡にP13が堆積していることから,約9,500年前に住居が埋まったことが解り,遺跡の年代を推定する有力な証拠を得ることができました。

その後,南九州では壺形の土器や土製の耳飾とされる耳栓(じせん)などをもつ縄文時代早期の文化が育まれました。7,500年前のP11やその直下に見られる蒲生町の米丸マールから噴出した米丸スコリアは,このような南九州の縄文時代早期の後葉を知る大きな手がかりとなることが期待されています。

約6,000年前,氷河期以降の温暖化はピークに達します。過去1万年間で地球上最大規模の火山噴火とされる約6,300年前の鬼界カルデラの噴火は,アカホヤ火山灰を列島の広い地域に降り積もらせました。鹿児島県南部を襲った幸屋火砕流は植生や自然環境を大きく変えたともいわれ,根占町大中原遺跡では火砕流に埋もれた炭化木が発見されました。

また噴火に伴う地震の振動で柔軟化した水と混ざった地中の砂や礫が地表に噴出す液状化現象が吾平町原口岡遺跡で見つかっています。カルデラに近い種子島などで見られるアカホヤ火山灰中に噴出した噴礫もこのような液状化現象によるとされています。

縄文時代にはこの他,約5,500年前の池田カルデラの爆発による池田降下軽石,縄文時代中期,霧島に起源する約4,200年前の御池軽石,縄文時代後期,開聞岳の最初期の噴火とされる4,000年前の黄ゴラなど,範囲は限られるものの,地域文化の変遷を知る上で欠くことのできないテフラです。 - ■弥生時代以降の火山噴火と災害■

- 指宿市の新番所後2遺跡では灰ゴラの下から縄文土器が,上からは弥生土器が出土しました。灰ゴラは約2,000年前の開聞岳の爆発に起源するとされます。以後開聞岳は弥生時代から平安時代にかけて,数度の爆発を起こし,鹿児島県南部を中心に火山灰が見つかっています。大根占町の山ノ口遺跡では暗紫ゴラが弥生時代の山ノ口式土器に覆い被さった状態で見つかりました。

指宿市の橋牟礼川遺跡では古墳時代終末の7世紀後半と平安時代の貞観16年(西暦874年)に被災した集落跡の家屋や畑,道,集落を襲った泥流などが発見され,当時の人々の生活,噴火による災害発生の過程が明らかにされました。福山町藤兵衛坂段遺跡,財部町踊場遺跡では文明年間の1471年頃に桜島から噴出した文明ボラと呼ばれる黄色の軽石層の下から噴火によって放棄された畠跡が見つかっています。火山灰に埋もれた遺跡は,災害を乗り越え力強く生き抜いてきた人々の末裔である私達に,いま歴史の真実を静かに語りかけています。 - 用語解説

-

米丸マール(よねまる) 蒲生町米丸に所在し,約7,500年前噴火した小規模の噴火口である。 - (文責)中原 一成