考古ガイダンス第41回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第41回 安定した海辺のくらし -前期の貝塚- - ■はじめに■

貝塚と言えば,「ゴミ捨て場」あるいは「タイムカプセル」などと言われます。それは,貝塚が昔の人々が食べたものや使った道具などを捨てた場所であると同時に,当時の生活の様子を現代まで伝えてくれる場所だからです。

貝塚と言えば,「ゴミ捨て場」あるいは「タイムカプセル」などと言われます。それは,貝塚が昔の人々が食べたものや使った道具などを捨てた場所であると同時に,当時の生活の様子を現代まで伝えてくれる場所だからです。

鹿児島県の貝塚は,古いもので縄文時代早期(10,000年~6,000年前)後半の隼人町宮坂貝塚がありますが,数が増えるのは縄文時代前期(6,000年~5,000年前)になってからです。出水市荘貝塚・阿久根市波留貝塚,吹上町小野貝塚,金峰町阿多貝塚・上焼田遺跡,西之表市小浜貝塚,中種子町苦浜貝塚などがこの時期のものです。

- 【図 縄文前期の西海岸の主な貝塚

(1 荘貝塚,2 波留貝塚,3 薩摩国分寺跡,4 小野貝塚,5 上焼田遺跡,6 阿多貝塚)】 - ■貝塚と縄文海進■

上の地図を見てください。何か不思議に思うことはないでしょうか。貝塚をつくった人々は貝や魚を食糧としていたはずですが,どうして海岸線から貝塚まで離れているのでしょうか。

上の地図を見てください。何か不思議に思うことはないでしょうか。貝塚をつくった人々は貝や魚を食糧としていたはずですが,どうして海岸線から貝塚まで離れているのでしょうか。

例えば,阿多貝塚は海岸から約4キロの内陸部・標高9メートルの台地縁辺部に位置しています。他の貝塚遺跡も同じように現在の海岸線より離れ,平野部よりも少し高い台地上に形成されています。

【写真 阿多貝塚近景】- これは海岸線の変化がもたらしたものなのです。つまり,この時期は海岸線が貝塚のすぐ近くにあり,貝や魚をより捕りやすい環境にあったことが予想されるのです。

- 約1万年前から地球は温暖化にむかい,これに伴って海面の上昇が始まりました。海水面の変化は地球の気候と関係があり,温暖になると北極・南極の氷が溶けて海水面が上がり,逆に寒冷化すると氷が発達し下がるという具合です。この地球の温暖化によって海水面が上がり,海岸線が現在よりは陸地に入りこんだことを「海進」と呼んでいます。縄文時代早期に始まる海進(縄文海進)は前期中葉にピークに達し,その後気候が寒冷化し,海岸線は沖の方へ向かっていきます。これを「海退」と呼びます。

- ■貝塚とアカホヤ火山灰■

ところで,鹿児島県の貝塚は縄文前期に数が増えたと書きましたが,縄文海進によって海産物を手に入れやすかったはずの縄文早期の人々は,貝や魚を食べていなかったのでしょうか。

ところで,鹿児島県の貝塚は縄文前期に数が増えたと書きましたが,縄文海進によって海産物を手に入れやすかったはずの縄文早期の人々は,貝や魚を食べていなかったのでしょうか。

貝塚は食糧とした大量の貝殻を捨てた場合に残り,少量の貝殻は酸性土壌の中では溶けてなくなってしまいます。

【写真 貝の出土状況(阿多貝塚)】- それから考えると,鹿児島の早期の縄文人は貝を食べていなかったというよりは,貝塚を形成するほどの大量の貝をあまり必要としなかったということも考えられます。では,縄文前期になって大量の貝を食糧として利用したのはなぜでしょうか。それは,火山活動による自然環境の大きな変化と関係があるとも言われています。

- 鹿児島県には桜島をはじめとして,火山がいくつもあります。その中の硫黄島(いおうじま)・竹島付近にある「鬼界カルデラ」の大爆発により,南九州は大量の火山灰に覆(おお)われ,大きな打撃をうけました。約6,400年前(縄文早期の終わり頃)に噴出したこの火山灰は「アカホヤ火山灰」とよばれ,遠く関東地方まで達していることが確認されています。

この結果,動植物はもちろんのこと人的被害も大きかったことが予想されます。それまで森林がもたらせてくれていた木の実や,シカ・イノシシといった動物などの食糧源が大きく減少してしまったと考えられるからです。その後,縄文前期の人々が食糧を求めて海へ向かうのも当然のことだったでしょう。 - ■貝塚からの出土品■

- それでは,阿多貝塚をはじめとする貝塚から出土した物から,当時の生活を考えてみましょう。

まず,食糧としていた貝の種類は,ハマグリとマガキが多く出土しています。これは全国的な傾向です。動物ではイノシシ・シカがほとんどです。イノシシは現在のものと同じくらいの大きさですが,シカは大型であったことが残された骨からわかっています。  次に生活用品のなかで煮炊(にた)きに使われた土器は,轟(とどろき)式や曽畑(そばた)式と呼ばれる土器が多く出土します。これらの土器を使って貝や動物の肉を調理していたのでしょう。また,貝や魚を捕る道具と考えられるものも出土しています。

次に生活用品のなかで煮炊(にた)きに使われた土器は,轟(とどろき)式や曽畑(そばた)式と呼ばれる土器が多く出土します。これらの土器を使って貝や動物の肉を調理していたのでしょう。また,貝や魚を捕る道具と考えられるものも出土しています。

【写真 轟式土器の破片】 阿多貝塚の骨製の鏃(やじり),荘貝塚のアワビを起こしたりカキを割る道具ではないかと考えられる石器(三日月形石器や円盤形石器)などがそうです。編み物に使われたのではないかと考えられる骨針も阿多貝塚から出土しています。もちろん,木の実などをすりつぶしたりした磨石(すりいし)などもあります。

阿多貝塚の骨製の鏃(やじり),荘貝塚のアワビを起こしたりカキを割る道具ではないかと考えられる石器(三日月形石器や円盤形石器)などがそうです。編み物に使われたのではないかと考えられる骨針も阿多貝塚から出土しています。もちろん,木の実などをすりつぶしたりした磨石(すりいし)などもあります。

【写真 骨格器(右が骨針・左は鏃状のもの)】 両遺跡からは「けつ状耳飾」(けつじょうみみかざり)と呼ばれるアクセサリーが出土しています。アクセサリーを身につけるのは,縄文後期(約4,000年~約3,000年前)が全盛期といわれていますが,縄文前期にもおしゃれの習慣があったわけです。一か所に切れ目のある輪状の耳飾りですが,うすい板状のものに孔(あな)をあけ,溝をつくる高度な技術を持っていたことに驚かされます。

両遺跡からは「けつ状耳飾」(けつじょうみみかざり)と呼ばれるアクセサリーが出土しています。アクセサリーを身につけるのは,縄文後期(約4,000年~約3,000年前)が全盛期といわれていますが,縄文前期にもおしゃれの習慣があったわけです。一か所に切れ目のある輪状の耳飾りですが,うすい板状のものに孔(あな)をあけ,溝をつくる高度な技術を持っていたことに驚かされます。

【写真 けつ状耳飾り(半分欠けている) 】- 阿多貝塚と荘貝塚は,それぞれ縄文前期だけでなく,その後も生活していた跡が残されていることから,環境的にも住みやすい安定した場所であったことと考えられます。

- ■おわりに■

- このように単なる「ゴミ捨て場」とも言われていた貝塚ですが,現代の我々にいろいろと有益な情報を与えてくれます。このことはおそらく縄文人が意図してやったことではないでしょう。

ところで,現代人はどうでしょうか。未来に悪影響を与えるであろうと予想されることを子孫に残すことはないでしょうか。もう一度,日々の生活を見つめなおす必要があるかもしれません。我々は,意図して有益なものを子孫に残してやりたいものです。 - (文責)前野 潤一郎

かごしまの遺跡第16号

埋文だより第76号

縄文の森から 平成30年6月

平成30年6月26日(火)

平成30年6月19日(火)

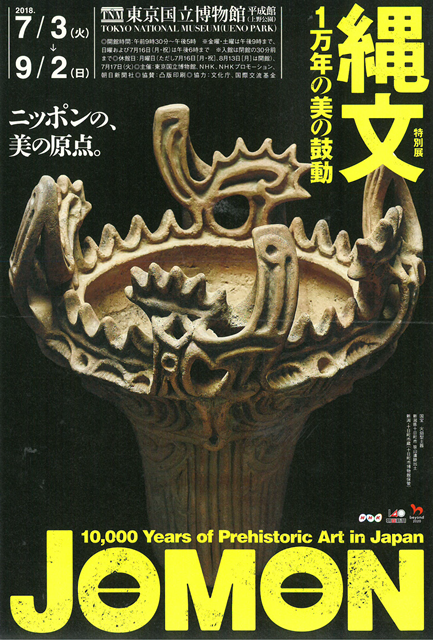

「対で埋められた壺形土器」東京国立博物館とパリの「縄文」展へ

2018年7月3日(火)から東京国立博物館(トーハク)にて開催される特別展「縄文-1万年の美の鼓動」に出展するため,「対で埋められた壺形土器」が出張していきました。

6/12(火) 旅立ち(梱包作業)の様子

さらに!

今年フランスのパリ日本文化会館で開催されるジャポニズム

2018「縄文」展にもトーハクから引き続き壺形土器が出展されます。(10月~12月)

このため,壺形土器は,レプリカを展示しています。

ご理解をお願いします。

考古ガイダンス第40回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第40回 未来への懸け橋 - ■見事な4連アーチの西田橋■

西田橋は4連アーチの見事な石橋で,甲突川に架(か)けられていた五石橋の中の一つです。肥後(現在の熊本県)の石工(いしく)岩永三五郎(いわなが・さんごろう)らを招いて架けられました。

西田橋は4連アーチの見事な石橋で,甲突川に架(か)けられていた五石橋の中の一つです。肥後(現在の熊本県)の石工(いしく)岩永三五郎(いわなが・さんごろう)らを招いて架けられました。

この橋は鹿児島城(鶴丸城)内への表玄関として重要な位置にあり,明治初期まではそのたもとに御門(ごもん)が建てられていました。欄干(らんかん)には青銅の擬宝珠(ぎぼし)柱がつけられ,ほかの四石橋より格式高くつくられていました。- 【写真 西田橋右岸の石橋創建時の反力石と明治43年の石橋改修時の土留石垣】

- 平成5年8月6日の集中豪雨は未曾有(みぞう)の大洪水を引き起こし,甲突川五石橋のうち新上橋(しんかんばし)と武之橋を流出させました。

- そのため,甲突川の抜本的な河川改修事業により移設されることが決定し,西田橋たもとの調査が行われました。この調査によって,石橋が架けられる前にあった木製の橋のころ,石橋が作られたころ,明治時代に改修されたころ,の各時期の遺構がそれぞれ発見されました。

- ■最新装備の薩摩藩「集成館」■

西田橋の移り変わりは,明治維新に関わった人物たちとも深い関係があります。ここではその基盤を作った二人の人物を中心に説明したいと思います。

西田橋の移り変わりは,明治維新に関わった人物たちとも深い関係があります。ここではその基盤を作った二人の人物を中心に説明したいと思います。

調所広郷(ずしょ・ひろさと)は,河川改修・財政改革などを行いました。これらの改革は「薩摩の天保(てんぽう)の改革」と呼ばれています。この改革の成功により薩摩藩は50万両を蓄え,富強の藩へと生まれ変わりました。島津斉彬(しまづ・なりあきら)の「集成館」(しゅうせいかん)事業による軍事科学事業もこの改革の成功によって可能となったのです。- 【写真 明治5年,祇園之洲砲台場と浜町(尚古集成館)】

- 河川改修事業では,甲突川の土砂で天保山(てんぽざん)を,稲荷川の土砂で祇園之洲(ぎおんのす)を築いて水害を防ぐことに貢献しました。この時に甲突川の五石橋も架けられました。

天保8(1837)年にアメリカ船が佐多・山川沖に現れると対外的に緊張状態となり,数個所に砲台(ほうだい)が置かれました。そのうちの一つが祇園之洲砲台です。この砲台は仙巌園(せんがんえん)に隣接した工場群「集成館」の反射炉(はんしゃろ)で鋳造(ちゅうぞう)されたものでした。 - ■国内最大規模の反射炉■

- 「集成館」の反射炉跡は鹿児島市教育委員会によって調査されました。この時発見されたのは,3基建設された反射炉のうちの2号基と考えられています。2つの炉を持ち,国内最大の規模であったことが明らかになりました。

西洋の技術を使った反射炉の建設は,島津斉彬が第28代藩主になって最初に手がけたものです。これを用いることで,これまで日本の技術では不可能だった鉄製大砲の鋳造が可能になりました。そのすぐ横には,わが国初の溶鉱炉(ようこうろ)が造られました。

これにより,品質にばらつきのない鉄を生産することができ,高品質の鉄製砲が造られました。また,火薬製造なども行われました。鹿児島市教育委員会によって調査された滝ノ上(たきのかみ)火薬製造所はその一つです。この調査で,火薬の製造施設の可能性のある石組みが発見されました。当時,日本で唯一の大規模な火薬工場であったといわれていますが,一部が調査されただけで詳細は不明です。

斉彬は明治維新を見ることなく急逝しますが,彼がつくらせた「集成館」などの工場群によって薩摩藩の最新装備は支えられ,やがて明治維新の原動力の一つとなっていきます。これらの装備によって,薩英戦争においても薩摩藩はイギリスよりも旧式の装備ながら善戦することができました。しかし,西欧の科学力をまのあたりにして,これ以後西欧の技術を積極的に取り入れ,近代化を進めていきました。

産業面においても,慶応3(1867)年にわが国初の洋式機械紡績工場である鹿児島紡績所が操業を開始しました。その建設や技術指導にはイギリス人技師があたりましたが,この時に彼らの住まいとして建設されたのが現在,重要文化財となっている異人館です。 - ■石橋公園■

現代の西田橋は大水害の後,平成の河川改修事業によって移設され,高麗橋・玉江橋とともに石橋公園として公開されています。

現代の西田橋は大水害の後,平成の河川改修事業によって移設され,高麗橋・玉江橋とともに石橋公園として公開されています。

まず平成11年4月に高麗橋と玉江橋の本体部分が完成し,続いて同年10月に西田橋の本体部分が完成しました。この石橋公園の場所は浜町遺跡にあり,砲台の置かれた祇園之洲は稲荷川を隔てた隣に位置しています。

【写真 西田橋(石橋公園)】- また,天保年間(江戸時代)の『鹿児島城下絵図』の中に「抱真院(ほうしんいん)」,「神明社(しんめいしゃ)」,「島津山城殿下屋敷(しまづやましろどのしもやしき)」などがあったとされています。

- この遺跡は西田橋の移設に伴って調査されました。調査の結果,絵図に描かれた区画や建物・井戸などの跡,当時の椀(わん)や皿などの生活用具が発見されました。さらに,建物の廃材や石を田の字形に並べて埋め立てを行って整地した場所から,当時の生活道具の中でも普通は残りにくい木や竹などで作った道具が数多く出土しました。これら江戸時代の人々の家具や履き物を通じて,当時の鹿児島城下に住んでいた人々の生活がうかがえます。

五石橋は江戸時代の河川改修によって架けられた橋ですが,そのうち三石橋は移設されることで本来の橋としての役割は全うしました。しかし,未来への懸け橋として子孫に受け継がれていくのです。 - 用語解説

-

五石橋 甲突川に架けられていた西田橋と新上橋,武之橋,高麗橋,玉江橋の五つ。

この中で西田橋は弘化3(1846)年に架けられた。仙巌園 鹿児島市吉野町磯にある旧島津家別邸 反射炉 たき口からの炎と,その炎が天井に反射した熱によって金属・鉱石を溶かすもの。 木札 墨書された荷札などのこと。 - (文責)上床 真

縄文の森から 平成30年5月

平成30年5月29日(火)

常設展示室の河口コレクションコーナーをリニューアルしました

「骨が語るむかしのくらし」

常設展示室で,長年鹿児島県の考古学界をリードしてきた考古学者 故

今回紹介するのは,「骨が語るむかしのくらし」と題して,

市来貝塚はいちき串木野市川上にあり,約3800年前の縄文時代後src=”https://www.jomon-no-mori.jp/old/https://www.jomon-no-mori.jp/old/の貝塚として古くから知られています。河口氏は昭和36年に市来村(現いちき串木野市)より委託を受けて,調査を行いました。貝塚からは,土器や石器だけでなく貝製の腕輪や骨製の釣り針などがみつかりました。また,これまでの発掘調査で4体の人骨が出土しています。

今回の展示では,貝塚から発掘された土器や貝製の腕輪などをはじめ,3体の人骨の頭部を展示しています。

展示期間:平成30年5月19日(土)~平成30年9月21日(金)まで

出土した土器や石器などの遺物

発掘された人骨

展示の様子

平成30年5月18日(金)

ただいま開催中!

ミニ企画展

「地層が語る鹿児島の歴史 ~見る・聞く・触る ジオの日~」

日本ジオパーク認定の霧島連山を遠くにながめる上野原。

地質の日(5月10日)に合わせ,鹿児島の歴史を写真パネルや地層剥ぎ取り資料で紹介しています。

【期間】 平成30年5月10日(木)~6月10日(日)

【場所】 展示館ホール *観覧無料

六反ヶ丸遺跡(出水市)で発見された噴礫剥ぎ取り資料を展示中!

噴礫痕とは,地震による激しい揺れで土層の液状化現象が起こり,地下にあった石の地層が地表まで噴き上がってきたものです。噴礫痕に残る石の大きさから,当時相当大きな地震があったことが想定されます。

六反ヶ丸遺跡で見つかった噴礫痕は,古墳時代に相当する地層を突き破って地表に達していることから,古墳時代以降に起こった地震によって起こった現象であると考えられ,出水断層帯の活動時期を知る上で重要な資料です。

考古ガイダンス第39回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第39回 標式遺跡 ~博士と中学生の麻衣さんの会話~  博士

博士

「これまでの連載を読んでみてどうじゃ?」 麻衣

麻衣

「鹿児島にはいろいろな遺跡がたくさんあり,それぞれの時代の人々が想像していた以上にたくましく生きていたことが分かったわ。でも,ちょっと分からなかったのは,○○式土器って出てくるでしょう。なぜ今から何年前ということが分かるの?」 「うん。いい質問だ。ちょっと難しいかもしれないが,一緒にみていくことにしよう」

「うん。いい質問だ。ちょっと難しいかもしれないが,一緒にみていくことにしよう」

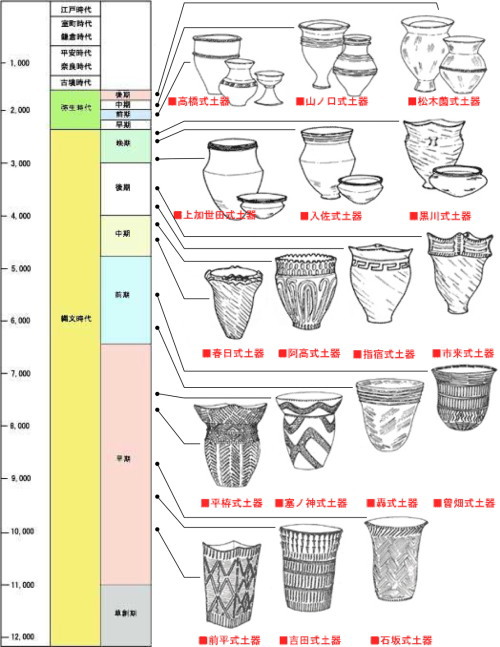

- ■土器型式■

「土器は,作られた時代や場所の違いによって形や文様が異なっていて,同じような特徴をもつ土器にそれぞれ○○式土器と名前が付けられているんじゃよ。このことを土器型式と呼ぶんじゃ。」

「土器は,作られた時代や場所の違いによって形や文様が異なっていて,同じような特徴をもつ土器にそれぞれ○○式土器と名前が付けられているんじゃよ。このことを土器型式と呼ぶんじゃ。」

「名前はどうやって付けられるの?」

「名前はどうやって付けられるの?」

「遺跡の名前は,そこの地名(字名)をとって付けられるのじゃ。それで初めて発見された土器の遺跡名が,土器の型式名になるんじゃ。その遺跡を標式遺跡と呼んでおる。」

「遺跡の名前は,そこの地名(字名)をとって付けられるのじゃ。それで初めて発見された土器の遺跡名が,土器の型式名になるんじゃ。その遺跡を標式遺跡と呼んでおる。」

「土器型式からどんなことが分かるの?」

「土器型式からどんなことが分かるの?」

「土器はやわらかいうちだったらどんな形にでも変えられるので,作る人の考えでいろいろな姿になるよな。」

「土器はやわらかいうちだったらどんな形にでも変えられるので,作る人の考えでいろいろな姿になるよな。」

「はい。文様も,いろいろな道具を使って,好みのデザインが出来ますしね。」

「はい。文様も,いろいろな道具を使って,好みのデザインが出来ますしね。」

「しかし,縄文時代や弥生時代の人々が個々人で思い思いに違った形の土器を作ったかというと,そうではないのじゃ。同じ時代の人々あるいは同じ地域の人々が同じような形・文様の土器を作っているのじゃ。

「しかし,縄文時代や弥生時代の人々が個々人で思い思いに違った形の土器を作ったかというと,そうではないのじゃ。同じ時代の人々あるいは同じ地域の人々が同じような形・文様の土器を作っているのじゃ。

「あたかも私たちが無意識のうちにしゃべっている方言みたいなものなのですね」

「あたかも私たちが無意識のうちにしゃべっている方言みたいなものなのですね」

「そのとおりじゃ。同じ時代(時間的空間)・同じ地域(地域的空間)でまとまりのあるのが土器型式なんじゃ。」

「そのとおりじゃ。同じ時代(時間的空間)・同じ地域(地域的空間)でまとまりのあるのが土器型式なんじゃ。」

- ■土器編年■

「土器は少しずつ変化していくんじゃ。その変化の仕方が急に違ってくるのではなく,前の土器の文様を引きずりながら次の世代へと受け継がれていくのじゃ。」

「土器は少しずつ変化していくんじゃ。その変化の仕方が急に違ってくるのではなく,前の土器の文様を引きずりながら次の世代へと受け継がれていくのじゃ。」

「おばあちゃんから子や孫へ作り方がつたわるのかな。」

「おばあちゃんから子や孫へ作り方がつたわるのかな。」

「その変化の方向性を見つけて時間の物差しとしたのが,土器編年というんじゃ。」

「その変化の方向性を見つけて時間の物差しとしたのが,土器編年というんじゃ。」

「方向性だけではどちらが古いのか分からないんじゃないの?」

「方向性だけではどちらが古いのか分からないんじゃないの?」

「その通り。それで重要なのが地層の上下関係で検証する層位学的方法なんじゃ。」

「その通り。それで重要なのが地層の上下関係で検証する層位学的方法なんじゃ。」

「地層の下から出てくる方が古いということですね。」

「地層の下から出てくる方が古いということですね。」

「鹿児島には現在も活発な活動を繰り返している桜島をはじめ,霧島火山群・指宿火山群それにトカラ列島に続く多くの火山があるじゃろ。それぞれの時代に噴出した火山灰は地層として県内いたる場所でみることができ,土器編年の検証も容易なんじゃ。」

「鹿児島には現在も活発な活動を繰り返している桜島をはじめ,霧島火山群・指宿火山群それにトカラ列島に続く多くの火山があるじゃろ。それぞれの時代に噴出した火山灰は地層として県内いたる場所でみることができ,土器編年の検証も容易なんじゃ。」

「火山灰などの地層がはっきりしないところはどうするの」

「火山灰などの地層がはっきりしないところはどうするの」

「住居跡等の遺構が出ていた場合,考古学を研究する人達が最も関心をもつ点が切り合い関係なんじゃ。新しい住居は古い住居を壊してつくられるので,最後につくられた住居跡が最も当時の形をとどめていることになるし,埋まった土にも新しい土が堆積しているはず。遺構の切り合い関係がはっきりしてくると,遺構の中に埋まっていた土器同士の時間的な前後関係を明らかにすることができるんじゃ。」

「住居跡等の遺構が出ていた場合,考古学を研究する人達が最も関心をもつ点が切り合い関係なんじゃ。新しい住居は古い住居を壊してつくられるので,最後につくられた住居跡が最も当時の形をとどめていることになるし,埋まった土にも新しい土が堆積しているはず。遺構の切り合い関係がはっきりしてくると,遺構の中に埋まっていた土器同士の時間的な前後関係を明らかにすることができるんじゃ。」

- ■地域的空間■

「縄文時代だけで日本全国に約400もの土器型式名があり,さらにそれぞれが細分されているんじゃ。その綿密さは世界一じゃぞ。」

「縄文時代だけで日本全国に約400もの土器型式名があり,さらにそれぞれが細分されているんじゃ。その綿密さは世界一じゃぞ。」

「同じ住居跡から違う型式の土器が出てくると,どの地域から持ち込まれたかが分かるのね。」

「同じ住居跡から違う型式の土器が出てくると,どの地域から持ち込まれたかが分かるのね。」

「鹿児島の縄文時代の遺跡では,瀬戸内地方や北陸地方,さらに関東地方の土器が出土しているので,すでにその時代から交流があったことが分かっているんじゃ。もちろん南島の土器も北上しているんじゃよ。」

「鹿児島の縄文時代の遺跡では,瀬戸内地方や北陸地方,さらに関東地方の土器が出土しているので,すでにその時代から交流があったことが分かっているんじゃ。もちろん南島の土器も北上しているんじゃよ。」

「鹿児島は三面を海に囲まれているし,日本と東南アジアを結ぶ中間地点にあるから,各時代にどの地域と交流があったのかを知るのに絶好のフィールドなんですね。」

「鹿児島は三面を海に囲まれているし,日本と東南アジアを結ぶ中間地点にあるから,各時代にどの地域と交流があったのかを知るのに絶好のフィールドなんですね。」

-

1 福田遺跡(岡山県倉敷市) 2 船元貝塚(岡山県倉敷市) 3 中津貝塚(岡山県倉敷市) 4 里木貝塚(岡山県倉敷市) 5 鐘崎貝塚(福岡県玄海町) 6 三万田東原遺跡(熊本県泗水町) 7 北久根山遺跡(熊本市) 8 轟貝塚(熊本県宇土市) 9 曽畑貝塚(熊本県宇土市) 10 阿高貝塚(熊本県城南町) 11 御領遺跡(熊本県城南町) 12 西平貝塚(熊本県北町) 13 南福寺貝塚(熊本県水俣市) 14 出水貝塚(出水市) 15 市来貝塚(市来町) 16 黒川洞穴(吹上町) 17 高橋貝塚(金峰町) 18 松木薗遺跡(金峰町) 19 上加世田遺跡(加世田市) 20 深浦遺跡(枕崎市) 21 石坂上遺跡(知覧町) 28 並木遺跡(大口市) 35 岩崎遺跡(田代町) 22 春日町遺跡(鹿児島市) 29 塞ノ神遺跡(菱刈町) 36 松山遺跡(上屋久町) 23 前平遺跡(鹿児島市) 30 平栫貝塚(霧島市) 37 宇宿貝塚(笠利町) 24 吉田大原遺跡(吉田町) 31 丸尾遺跡(末吉町) 38 嘉徳遺跡(瀬戸内町) 25 成川遺跡(山川町) 32 入左遺跡(末吉町) 39 面縄貝塚(伊仙町) 26 水迫遺跡(指宿市) 33 大平遺跡(宮崎県串間市) 40 喜念貝塚(伊仙町) 27 橋牟礼遺跡(指宿市) 34 山ノ口遺跡(大根占町) 41 兼久貝塚(伊仙町) - ■絶対年代■

「じゃあ,なぜ文字もない時代のことなのに,何年前というのが分かったの?」

「じゃあ,なぜ文字もない時代のことなのに,何年前というのが分かったの?」

「これには放射性炭素14年代測定法という理化学的な方法を使うんじゃ。動物や植物などの生物は生きている間,からだの中に炭素14という元素を一定量もっているのだそうじゃ。生物が死んでしまうと炭素14を取り入れることなく,一定の割合で放出され次第に減少してゆくのだ。」

「これには放射性炭素14年代測定法という理化学的な方法を使うんじゃ。動物や植物などの生物は生きている間,からだの中に炭素14という元素を一定量もっているのだそうじゃ。生物が死んでしまうと炭素14を取り入れることなく,一定の割合で放出され次第に減少してゆくのだ。」

「一定の割合って?」

「一定の割合って?」

「生きていた時の量のちょうど半分になるのが約5,600年で,半減期と呼ばれておる。したがって,出土した木炭や木の実に残った炭素14の量を調べることによって今から何年前のものかわかるのじゃ。アメリカのリビーという物理学者がこの方法を開発し,この功績によってノーベル賞を受賞をしたのじゃよ。」

「生きていた時の量のちょうど半分になるのが約5,600年で,半減期と呼ばれておる。したがって,出土した木炭や木の実に残った炭素14の量を調べることによって今から何年前のものかわかるのじゃ。アメリカのリビーという物理学者がこの方法を開発し,この功績によってノーベル賞を受賞をしたのじゃよ。」

「へー,すごい発見ね。いろいろな科学の成果が考古学の研究を支えているんですね。」

「へー,すごい発見ね。いろいろな科学の成果が考古学の研究を支えているんですね。」

「どうじゃ,麻衣さんも将来考古学者を目指しては。」

「どうじゃ,麻衣さんも将来考古学者を目指しては。」

「いろいろな分野から考古学にアプローチ出来ることが分かったから,何の仕事をやるか分からないけれど,遺跡には興味を持ち続けていきたいわ。」

「いろいろな分野から考古学にアプローチ出来ることが分かったから,何の仕事をやるか分からないけれど,遺跡には興味を持ち続けていきたいわ。」

- (文責)東 和幸・田中 忠義

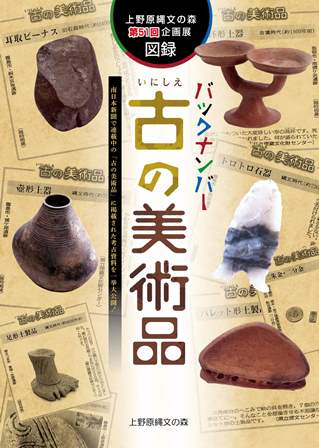

第51回 バックナンバー 古の美術品

- 上野原縄文の森第51回企画展

バックナンバー 古の美術品 - 開催期間:平成30年4月24日(火)~平成30年8月26日(日)

-

南日本新聞に3年以上に渡って連載中の「古の美術品」は,写真とともに軽妙で面白い解説で,読者から好評を得ています。

これまで新聞に掲載された考古資料を展示するとともに,考古学的見地とは異なる美術的な視点や,視点を変えると見えてくる様々な用途やかたちの面白さなどを紹介・解説しながら,埋蔵文化財の新たな魅力をお届けします。 - ■古の美術品総選挙~最終結果発表~■

-

- ■注目の一品~企画展展示品から~■

-

画像をドラッグしたまま動かすと,360度回転画像で「企画展展示資料」をご覧いただけます。

また,タブレット上では,拡大した画像を,360度回転画像でご覧になることもできます。耳取ビーナス(岩偶)旧石器時代(約2万4000年前) 桐木耳取遺跡(曽於市)

女性器ともお尻ともとれる刻み

と髪の毛らしい線刻を施していま

す。豊穣のシンボルか安産のお守

りにしたのでしょう。埋文センター大久保さん - ■企画展講演会■

-

平成30年8月4日(土)13:30~15:00 ※終了しました 講 師 : 鹿児島県立埋蔵文化財センター次長 大久保 浩二 定 員 : 各回80名程度(※要事前申し込み) 場 所 : 縄文の森展示館多目的ルーム 資料代 : 100円 ※ 講演会終了後,希望者を対象に企画展示室で講師による

ギャラリートークを行います。(別途展示館利用料金が必要) - ■夏休み企画■

-

学校の夏季休業期間には,社会科等の課題(自由研究等)に活用できるような夏休み企画を実施します。

※詳しい内容は,チラシやホームページ等で案内します。 - ■展示図録■

-

★好評発売中★

展示図録『バックナンバー古の美術品』をミュージアムグッズコーナーで販売中

(1冊700円,限定300部)

上野原縄文の森ホームページ「古の美術品」のページもご覧ください。下のバナーからご覧いただけます。

-

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内

考古ガイダンス第38回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

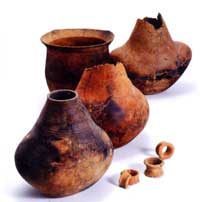

第38回 福山城ヶ尾遺跡 ~壺に秘められた思い~ - ■7,500年前の壺,姿を現す■

-

壺A出土状況

壺B出土状況

壺C出土状況  「これは何かある。」直感的にそう感じました。

「これは何かある。」直感的にそう感じました。

東回り自動車道建設に伴なう福山城ケ尾遺跡の発掘調査でのできごとです。

緊張しながら移植ゴテで掘り下げていくと,深鉢形の土器が完全な形で姿を現しました。驚く間もなく,その約7m東側の地点で,深鉢とは大きさの異なる小円形の口をした土器が顔を出しました。頸(くび)の部分は末広がりとなっています。まさかと思いながら掘り下げると,丸い胴部が現れました。まぎれもなく壺形の土器です。- 【写真 福山城ケ尾遺跡全景】

- それだけではありません。調査が進むにつれ,さらに1つ,また1つと壺が見つかりました。最終的には,深鉢1個と壺3個がほぼ完全な形で出土しました。

- ■高度な製作技術■

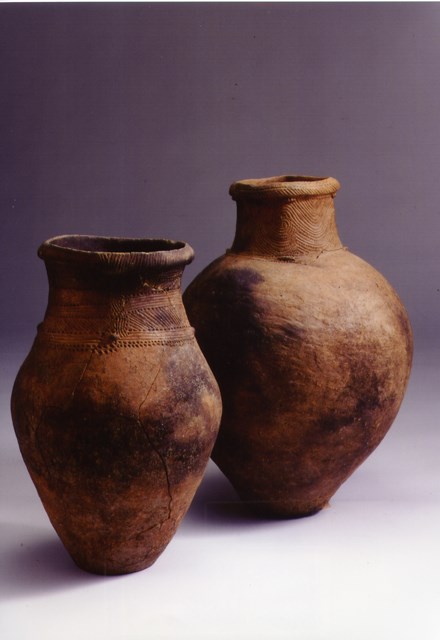

発見された深鉢と3個の壺は塞ノ神(せのかん)式土器と呼ばれています。約7,400年前に作られた土器です。

発見された深鉢と3個の壺は塞ノ神(せのかん)式土器と呼ばれています。約7,400年前に作られた土器です。

これらの壺はたいへん精巧に作られており,その製作技術の高さには目を見張るものがあります。3個とも上から見ると胴の部分は楕円形を呈し,側面は,中心線を引くと左右が対称になっています。そのズレはすべて1cm以内です。相当熟練した者が作らなければこうはいかないでしょう。

これまで発見された塞ノ神式土器はほとんどが深鉢でした。壺が存在することは知られてはいましたが,完全な状態で発見されたのは初めてで,極めてめずらしいことでした。

これらの壺は縄文人が何か特別な思いを込めて作り,残したものに違いありません。- 【写真 深鉢出土状況】

- ■壺の出現と消滅■

- 元来,縄文時代に壺は存在しないとされていました。ところが九州南部では,縄文時代の早期,約8,000年前に突如として出現し,異彩を放っています。しかしそれは7,400年前頃に忽然と消えてしまいます。

次に現れるのは4,000年ほどたった縄文時代後期で,その初めと終わり頃に断続的に現れ,また消えてしまいます。その後2,500年前頃からは,稲作の開始とともに本格的に作り始められ,以後今日まで続いています。(図1参照)

こうしてみると,縄文時代には壺は現れたり消えたりすることに気づきます。 - 縄文の壺はなぜ受け継がれていかないのでしょうか。

- ■残された煤(すす)■

- これまで壺は液体や穀物などの貯蔵用とされてきました。

ところが,今回発見された3つの壺を観察すると,外側に多量の煤が付着していることから,火にかけられたものと思われます。しかし,内側に焦げなどの痕跡は認められません。

この状況からすると,単に食物の煮炊きに使ったのではなさそうです。つまり,火にかけて使用したが,壺の中にはこげつかないようなものを入れていたということになります。また,口の部分は擦り減っています。このことも壺の使用法を解明する手ががりとなりそうです。

このように,本遺跡の壺の用途は,単に貯蔵という解釈では理解できないものがあります。

縄文の壺が受け継がれないのは,その時々で壺の用途に違いがあったからなのかもしれません。 - ■埋設された土器■

これらの深鉢と壺は,土器の大きさと同じ規模の穴に入れられ,地面すれすれに埋められていたと推定されています。何のためにそんなに丁寧に埋めたのでしょうか。土器の内部の土壌分析を試みましたが,決定的な答えは出ませんでした。そこで,発見された状況を再現してみます。

これらの深鉢と壺は,土器の大きさと同じ規模の穴に入れられ,地面すれすれに埋められていたと推定されています。何のためにそんなに丁寧に埋めたのでしょうか。土器の内部の土壌分析を試みましたが,決定的な答えは出ませんでした。そこで,発見された状況を再現してみます。

壺Bと壺Cは約3メートル離れて出土しました。さらに,それらの出土した地点から約5m離れた所で,円形の大型土坑(直径約2m,深さ約30cm)2基が発見されました。そのうち1基からは,耳栓状の土製品3点と異形石器・石鏃等が出土しています。

- 【写真 福山城ヶ尾遺跡出土遺物】

- この大型土坑は耳栓状土製品の作り方などから見て,壺と同時期のものと判断できます。住居跡か墓の可能性がありますが,現時点では明らかではありません。土坑と埋められた壺との関連を考えると,何か大切なものを近くに埋めていたとも考えられます。

いずれにせよ,壺形土器は数も少なく,貴重だったはずです。それを丁寧に埋めた縄文人の姿を想像すると,何だか彼らが遠くて近い存在のように思えてきます。 - ■おわりに■

- 福山城ケ尾遺跡のこの精巧な壺は,次の時代へとは続いて行きませんでした。それは壺を必要としなくなったためだと理解するしかありません。それまでの価値観や生活様式が大きく変わってしまった可能性もあります。

こうした現象は,縄文時代だけに限られたものではありません。現代でも文化や文化財が現れたり消えたりしています。それらを捨てるべきか取るべきか,今を生きる私たちの決断にかかっているのです。

このことが実は,壺に秘められた縄文人の最大のメッセージなのかも知れません。 - 用語解説

-

耳栓状土製品

(じせんじょうどせいひん)形態は耳栓(耳飾り) と同じだが,本遺跡のものについては,用途等について解明されていないため,このような名称を用いた。 異形石器

(いけいせっき)めずらしい形をした用途不明の石器。 - (文責)藤野 義久

紀要第10号

古代の薩摩・大隅国,多禰嶋における律令制度の普及

古代の薩摩・大隅国,多禰嶋における律令制度の普及-考古学の調査成果から-

川口 雅之

立小野堀地下式横穴墓群における地表構造及び木材閉塞方法

藤島 伸一郎

鹿児島県大隅半島における弥生時代中期の

竪穴住居跡の平面構造について

湯場﨑 辰巳

地下式横穴墓の赤色顔料について

-立小野堀遺跡の検討をとおして-

武安 雅之

---------------年報

平成28年度