下城跡(姶良市北山)の発掘調査

発掘調査が始まりました

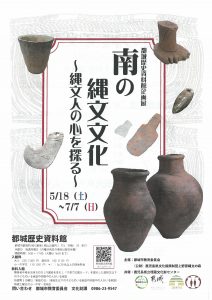

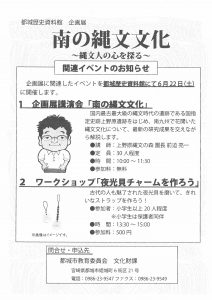

まもなく開催! 都城歴史資料館企画展

新任式

令和5年度離任式

第二収蔵庫完成

国分シビックセンター(霧島市)で展示中

文化財防火デー

埋蔵文化財技術研修講座

埋蔵文化財センターでは,市町村の担当職員向けに,発掘調査の技術向上・支援・情報交換のために研修講座を実施しています。今回は,「近世・近代遺跡の取り扱い」をテーマとして,1月18日・19日に開催しました。

18日は,「埋蔵文化財保護行政の現状と課題」について,文化庁の桑波田武志調査官に講演していただきました。昨今の文化財保護をめぐる社会動向をはじめ,近世・近代遺跡の特性や,今後取り組むべき事項などについて,説明していただきました。

19日は,講座および事例発表を実施しました。講座は,「石造物の取り扱いについて」と題して黎明館の西野元勝さんと,「戦跡の公開と活用について」と題して知覧特攻平和会館の八巻聡さんに,説明・紹介していただきました。

事例発表では,鹿屋市・瀬戸内町の担当職員,及び(公財)鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター職員に,近世や近代遺跡をどのように調査し,また,その成果を報告していただきました。

最後に,全体で質疑応答・意見交換を行い,研修の内容を深めることができました。

2日間の研修で得られた内容を,今後の調査で活かしていただけることを期待しています。

参加者の感想から

・ 近世・近代の文化財について考えるきっかけとなりました。

・ 3DCGデータなど,新しい技術の紹介がありよかったです。

・ 各市町村の取り組みを知るよい機会になりました。