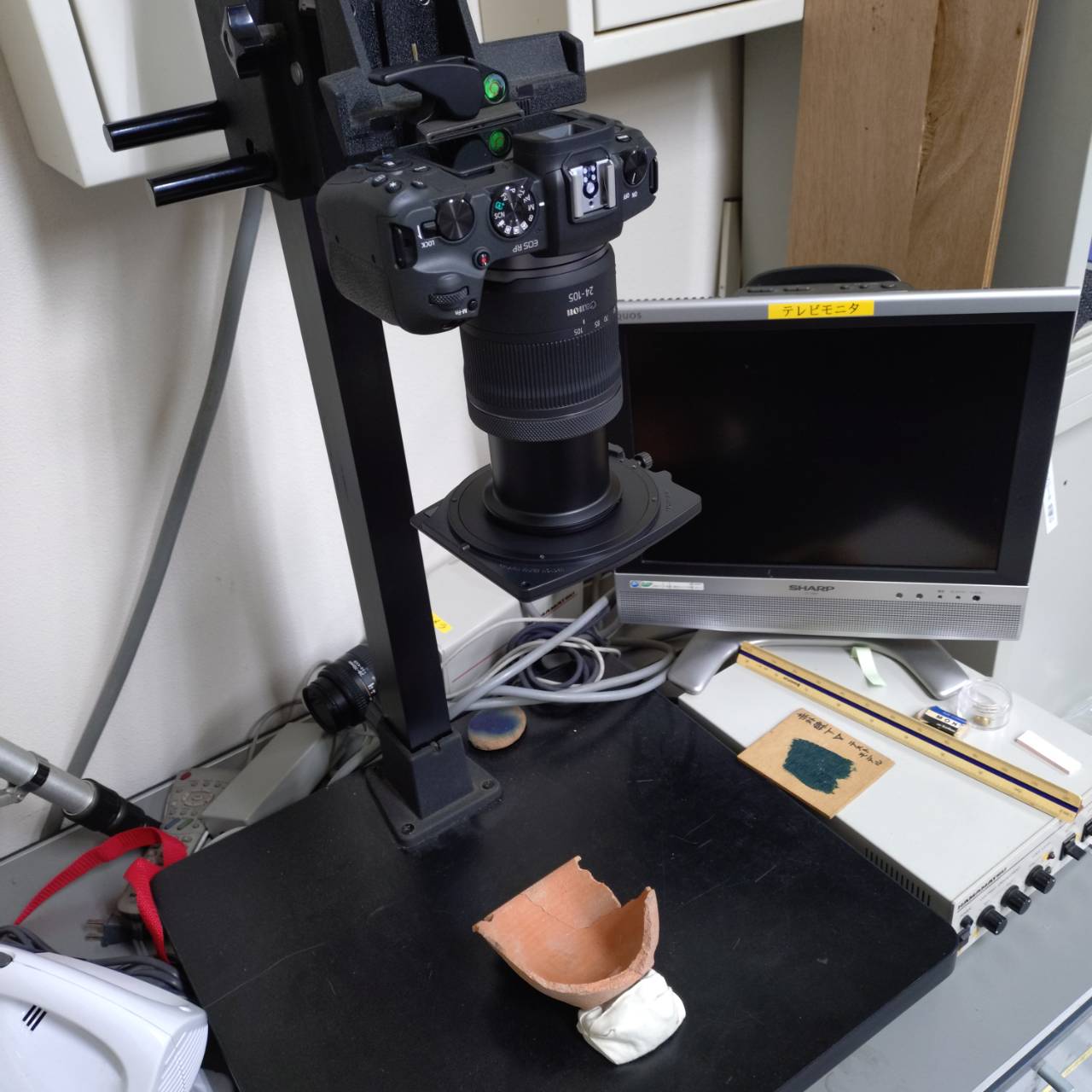

赤外線カメラで遺物を調査

今年度,精密分析室の赤外線カメラを新しく入れ替えました。

赤外線カメラは,土器や木簡などの表面に書かれた,消えそうになっている墨文字などの判別を行うことができます。顔料や炭などの鉱物性物質が赤外線に吸収されて,センサーに黒く写るのです。

整理作業ではこのように科学の力で分析を行い,より詳しい調査を行っています。

|

|

|

|

|

|

ワクワク考古楽出前授業IN霧島市立国分小学校

令和7年1月22日,ワクワク考古楽出前授業を,霧島市立国分小学校の6年生に実施しました。国分小学校と国分高校の運動場のある一帯は,島津義久が居城とした国分(舞鶴)城跡として有名です。また,縄文時代から近世までの複合遺跡「本御内(もとおさと)遺跡」でもあります。

今回の授業では,発掘調査からわかった国分小や周辺の歴史を紹介しました。また,本御内遺跡の調査では,土塁や大きな溝,掘立柱建物跡が見つかったことから,中世の武家屋敷跡である可能性が高いことも説明しました。

最後に,発掘調査で見つかった遺物を紹介しました。子どもたちは,縄文時代の土器や石器,中世の瓦や陶磁器を手に取り,本物に触れたことに感動し,授業で学んだ歴史が身近にあることを実感できたようでした。今後も校区や郷土の歴史・文化財について,関心をもってくれることを期待しています。

【子どもたちの感想】

・ 話の内容も興味深いものばかりで,楽しかったです。実際に出土した遺物に触れる貴重な体験をすることができ,いい思い出になりました。

・ タブレットを使って昔の遺跡などを実際に見られる技術がすごいなと思いました。

・ 国分小や国分高校の下に遺跡があることを初めて知りました。

・ 今まで授業で学んできたことも結びつけながら勉強できてよかったです。

・ 国分寺が国分小学校の近くにある可能性があると聞いて,すごくウキウキしました。

|

|

|

|

|

|

ホームページのメンテナンスについて

下記の期間,メンテナンスのため「鹿児島県立埋蔵文化財センター」・「埋蔵文化財データベース」・「(公財) 鹿児島県文化振興財団 埋蔵文化財調査センター」のホームページが表示できず,ご利用頂けません。

ご不便をおかけいたしますが,何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

【メンテナンス期間】

2025年2月16日(日)

8:30~12:00まで(予定)

エントランスの展示替えを行いました

埋蔵文化財センターの1階エントランス展示を入れ替えました。上野原遺跡から出土した土器を中心に展示しています。センターに来所された際は,ぜひ,ご覧ください。

|

|

|

|

避難訓練

毎年1月26日は,「文化財防火デー」です。昭和24年1月26日に,現存する世界最古の木造建造物である法隆寺(奈良県斑鳩町)の金堂が炎上し,壁画が焼損したことに基づいて制定されました。

埋蔵文化財センターでも毎年この日にあわせて,避難訓練を実施しています。今年は,1月24日に実施しました。

センター内から火災が発生したと想定して,職員が安全に素早く避難場所に集合できるか訓練を行い,また,避難後に消火訓練も行いました。どの訓練も,素早く適切に行うことができました。

今後も防災意識を高め,文化財愛護意識の高揚や啓発に取り組んでまいります。

|

|

|

|

|

|

雪の上野原

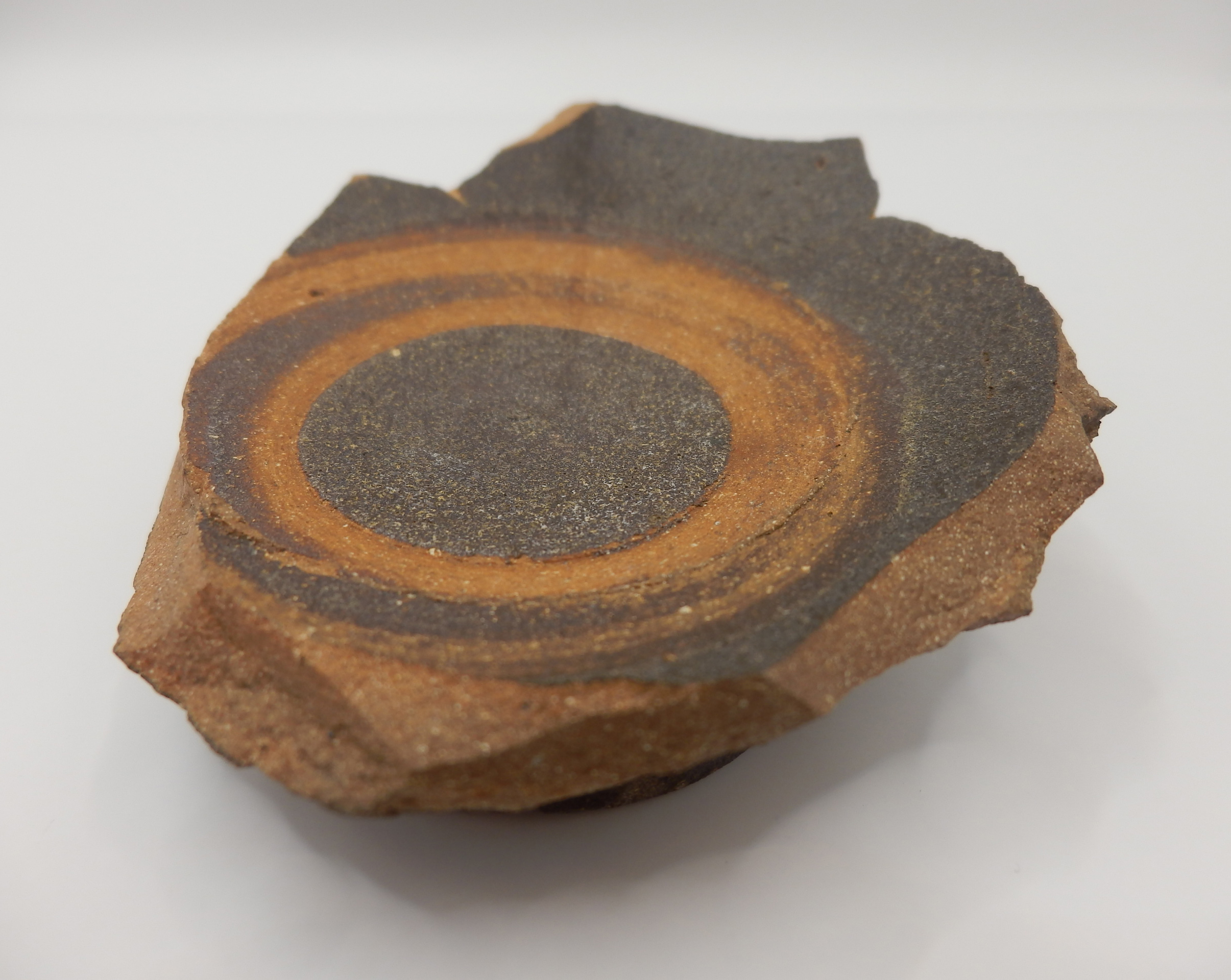

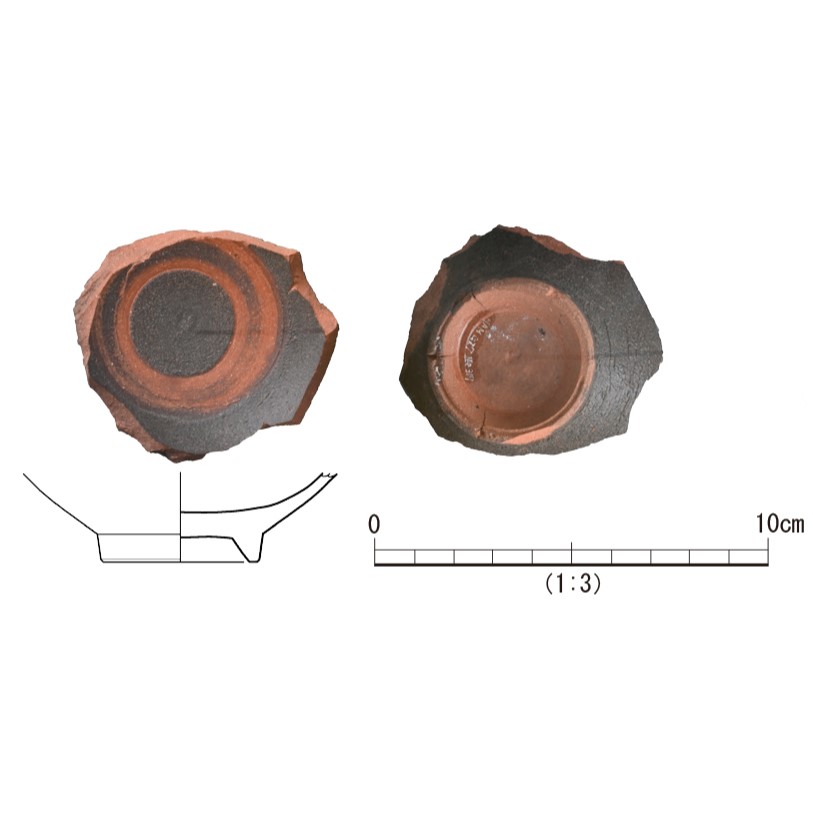

「蛇の目釉剥ぎ」(原村遺跡:曽於市)

令和7年度補助事務員(整理作業員)募集について

鹿児島県立埋蔵文化財センターでは,令和7年度補助事務員(整理作業員)を募集します。

募集期間 令和7年1月23日(木)~令和7年2月7日(金)

詳しくは,下記の募集要項(PDF)をダウンロードしてご覧ください。

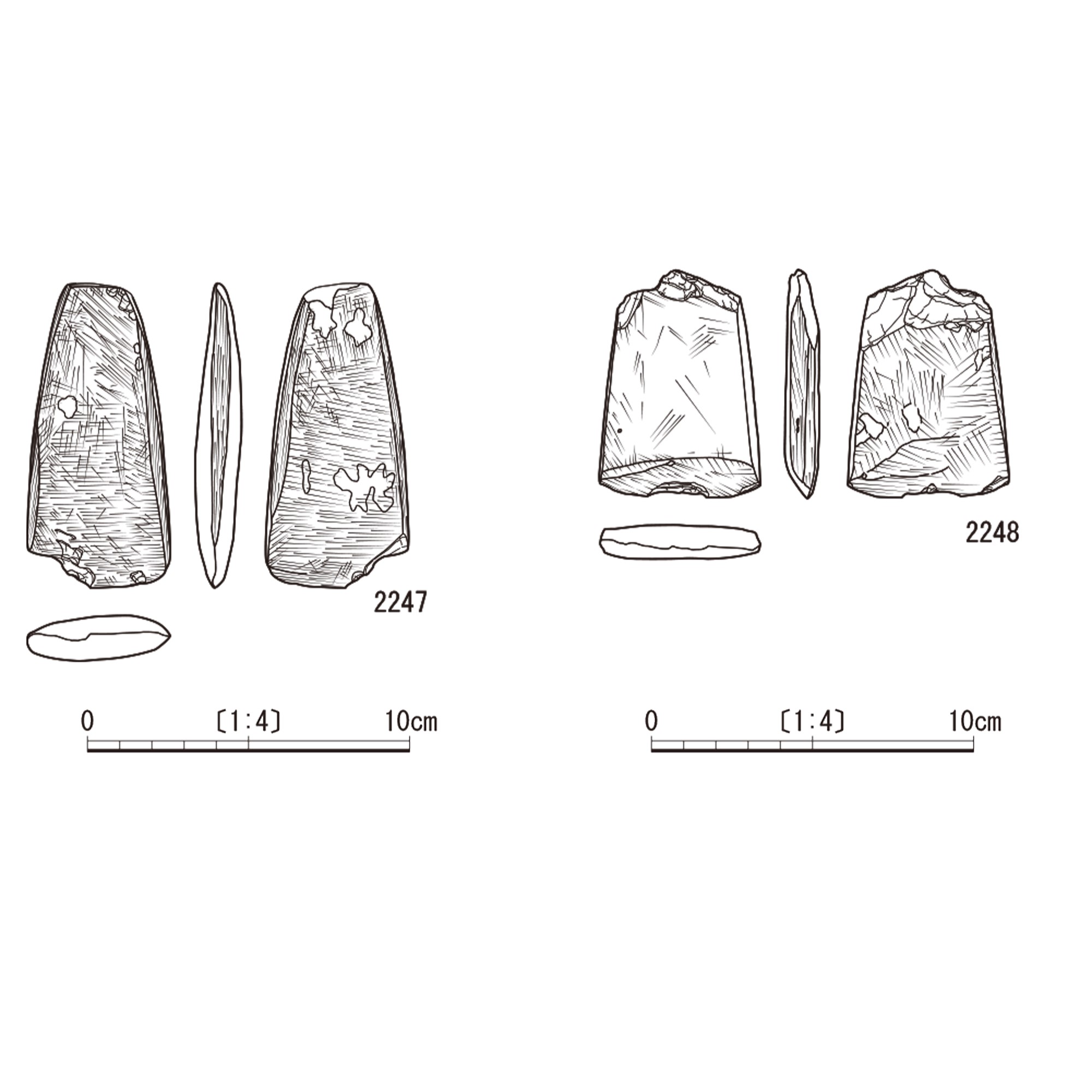

「蛇紋岩製石斧」(中津野遺跡:南さつま市)

「蛇紋岩」とは,暗緑色から黄緑色の光沢のある岩石で,蛇の皮の模様に似ていることから名付けられました。地学的には蛇紋石を主成分とする岩石を蛇紋岩といいます。硬さはモース硬度で表すと「3」で,10円玉硬貨と同じくらいです。

下の2点は,蛇紋岩で作られた縄文時代の磨製石斧です。蛇紋岩製磨製石斧は,縄文時代早期から晩期まで継続的に出土し,特に後期から晩期にかけて出土量・遺跡数が増えます。分布は鹿児島湾周辺を中心として北薩・南薩に集中する傾向があります。

|

|

.jpg)