ワクワク考古楽出前授業in鹿児島盲学校

7月11日,鹿児島県立鹿児島盲学校でワクワク考古楽を実施しました。今回は,「発掘調査の方法や西南戦争の遺跡の発掘調査成果を知ろう」という学習課題をもとに,授業を行いました。

はじめに,埋蔵文化財センターの業務について紹介しました。発掘調査の方法を紹介するとともに,その成果が世界遺産や国の史跡の指定に役立っていることを説明しました。

次に,西南戦争時の西郷軍と政府軍の進路と,関連する「滝ノ上火薬製造所跡」,「高熊山激戦地跡」,「チシャヶ迫堡累群跡」,「岩川官軍墓地」の発掘調査の調査成果を紹介しました。

最後に,発掘調査で見つかった遺物に触れる活動を行いました。西南戦争で使われた本物の銃弾のほか土器・石器にふれ,手触りや重さを体感しました。

生徒たちは今回の授業を通して,地域の歴史や先人たちの活躍を理解することができたと思います。これからも,いろいろな活動を通して地域のことを学んでもらいたいと思いました。

|

|

|

|

|

|

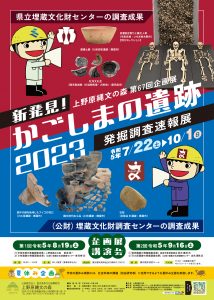

上野原縄文の森第67回企画展「新発見! かごしまの遺跡2023」

令和4年度刊行報告書から「市来(川上)貝塚」(いちき串木野市)

市来貝塚は,縄文時代後期の南九州を代表する遺跡で,平成6(1994)年3月16日付で鹿児島県の史跡に指定されました。また,「市来式土器」の標式遺跡にもなっています。

過去7回にわたって実施された発掘調査のうち,昭和36(1961)年3月に実施された資料が『河口コレクション』に収められており,令和4年度に発掘調査の記録を刊行しました。

2つのトレンチからは,大量の貝類と共に縄文土器・土製品や石器・石製品,貝製品や骨角製品が数多く出土しました。また,埋葬遺構が見つかっており,検出された3体の人骨は,調査から60 年以上経過した今日においても,類例が少ない縄文人骨の検出例として極めて貴重な資料となっています。

令和5年7月22日(土)から,上野原縄文の森第67回企画展「新発見!かごしまの遺跡2023~発掘調査速報展~」において,その調査成果を展示・報告します。ぜひ,上野原縄文の森に来園されて,ご覧ください。

今回紹介した「市来(川上)貝塚」の発掘調査報告書は,以下のリンクからPDFデータでダウンロード・閲覧できます。

|

|

|

|

|

|

|

|

令和5年度 会計年度任用職員(補助事務員)募集について

鹿児島県立埋蔵文化財センターでは,令和5年度 会計年度任用職員(補助事務員)を募集します。

詳しくは,下記募集要項(PDF)をご覧ください。

ワクワク考古楽inさつま町立柏原小学校

6月29日,さつま町立柏原小学校の4・5年生でワクワク考古楽を実施しました。令和3年度から実施している「廃寺は語る! 鹿児島の仏教文化事業」の一環で,今年度は同校区内に位置する大願寺跡の発掘調査を行いました。

今回のワクワク考古楽では,その発掘調査成果や大願寺がどのような寺であったのか紹介する授業を行いました。

大願寺は脇寺が12もある大きな寺院であったこと,室町時代の征夷大将軍足利義満自筆の木扁額(もくへんがく)「医王宝殿」が掲げてあったことを紹介すると,とても驚いていました。また,発掘調査において,江戸時代のものから一番古いもので縄文時代早期の遺物が出たことにも,興味をもっていました。

最後に大願寺跡で実際に出土した押型文土器や石斧,同じさつま町内に位置する中世の山城「虎居城跡」で出土した大願寺と同時期の中世の陶磁器や土師器,そして火鉢などを,手に取って触れる活動を行いました。現代で使用している食器等と中世の遺物を見ながら,形や大きさ比較して感想を述べることができていました。

子どもたちは今回の授業を通して,自分の住んでいる地域に多くの文化財が残っており,8,000年以上も前から自分たちの祖先がこの地に住んでいたことに,大変驚いていました。自分たちの住んでいる地域の歴史について考える良い機会となりました。

|

|

|

|

ワクワク考古楽in肝付町立宮富小学校

令和5年5月29日,肝付町立宮富小学校の6年生にワクワク考古楽を実施しました。今回のワクワク考古楽では,「かごしまの古代について知ろう」というめあてを立てて授業を行いました。

奈良時代,聖武天皇の「国分寺建立の詔」に基づいて,鹿児島県内でも薩摩国分寺と大隅国分寺が建立され,その場所や発掘調査からわかったことを説明しました。また「隼人」についても触れ,朝廷による支配や「隼人の役割」についても紹介しました。子どもたちは,興味をもって頷きながらきいている様子が見られました。

さらに,近隣の久保田牧遺跡(鹿屋市吾平町)の調査の成果から,古代の遺構・遺物が見つかっていることを紹介しました。身近な地域で古代の人々のくらしの跡が見つかっていることに驚いていました。

その後,実際に遺物に触れる時間を設定しました。大隅国分寺出土の瓦や久保田牧遺跡出土の墨書土器・刻書土器を手に取って観察しました。子どもたちは,瓦の重さや大きさに驚いていました。また,墨書土器にはどのような字が書いてあるのかじっくりと観察する様子が見られました。さらに古い時代の縄文土器や弥生土器も紹介し,手触りや特徴を実感することができました。

これから学習が進み,古代の学習をする際には,今回の授業内容を思い出し,教科書に記載されている事柄に加えて,大隅半島にも古代の生活が広がっていたことを感じてほしいと思います。

|

|

|

|

まいぶんキット貸出事業が新聞に紹介されました

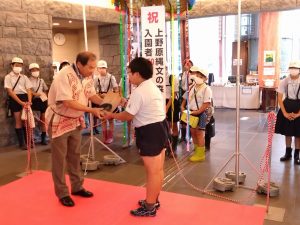

上野原縄文の森入園者250万人突破記念

2023年7月7日,上野原縄文の森が開園してからの来園者が250万人を突破しました。その幸運な来園者となったのは,さつま町立柏原小学校の児童たちでした。

同校の児童は,先月,校区内の大願寺跡で発掘体験をしたばかり。なんとも素晴らしい偶然です。

250万人目とその前後の児童には,記念品として上野原遺跡で出土した土器のレプリカが贈られました。また,ほかの児童たちにも記念品がプレゼントされました。きっといい思い出になったことでしょう。

これからも300万人,400万人と続くことを期待しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

ワクワク考古楽出前授業in枕崎市立枕崎小学校

6月19日,枕崎市立枕崎小学校で「ワクワク考古楽」を実施しました。

今回は「縄文時代のくらし」をテーマにして授業を進めました。

縄文時代の人たちは,狩猟・漁労・採集などで食生活をしていたこと,住居は竪穴建物に住んでいたこと,土器や石器などの道具を使っていたことなどを紹介しました。

次に,なぜそのような「昔のこと」がわかるのか,発掘調査の成果をもとに説明しました。鹿児島の地層には過去の火山灰層がいくつも含まれており,その火山灰層の年代から建物跡などの「遺構」,土器や石器などの「遺物」の時代がわかることを紹介しました。

続いて,本物の土器や石器に触れる活動を行いました。鹿児島の縄文土器の文様は「縄」ではなく「貝」で付けたのもが多いことに驚いていました。児童たちは石斧や磨石などは,何に使ったのか,どのように使っていたのか,興味深く手に取っていました。

最後に,枕崎小学校近辺の遺跡を紹介しました,自分たちが住んでいる地域にも多くの遺跡があることを知り,感慨深げにしていました。

|

|

|

|

|

|

大願寺跡現地説明会

6月24日,大願寺跡(さつま町柏原)の現地説明会を行いました。

大願寺は1361年に創建されたと考えられている寺院で,この一帯を治めていた祁答院(けどういん)氏の菩提寺(ぼだいじ)です。

今回の調査は,「廃寺は語る」よみがえる鹿児島の仏教文化事業の一環として実施しました。トレンチ(遺跡の時代や遺構の分布などを確認するために,範囲を限定して掘り下げる溝)を4か所設定しました。その結果,土坑や溝跡,中世・近世のピット(柱穴)などの遺構,陶器などの遺物,縄文時代早期の土器を確認しました。

現地説明会ではこれらの成果を説明するとともに,大願寺の薬師堂跡や開山堂跡へ歩いてまわり,県指定文化財の石塔群についても紹介しました。

今回の説明会に40人の参加をいただきました。近隣の方々が多く,担当者の説明を聞きながら地域の歴史を再確認されていました。また,参加者から「近くにこんな場所もありますよ」など,新しい情報を教えていただきました。今後の調査や整理作業の参考にしたいと思います。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|