霧島市立国分小学校での出前授業

令和5年1月25日(水),霧島市立国分小学校の6年生にワクワク考古楽授業支援(出前授業)を実施しました。昨年度から実施している「廃寺は語る! よみがえる鹿児島の仏教文化」事業の紹介を行った後,文献から分かる舞鶴城について紹介しました。国分小学校では,総合的な学習の時間で廃仏毀釈や舞鶴城についても調べ学習を進めていることもあり,子どもたちはメモを取りながら,意欲的に授業に臨んでいました。

次に,大隅国分寺跡と本御内遺跡の発掘調査の成果を紹介しました。あわせて,本御内遺跡で出土した土器や大隅国分寺跡で出土した瓦などに実際に触れる体験を行いました。子どもたちは,実際の遺物を見たり,触ったりすることで,そのつくりの細かさや重さ・手触りに,驚きの声をあげていました。

発掘調査から分かった昔の人々の暮らしの様子や,身近なところで歴史を感じるものが出土していることを学び,地域の歴史に対する興味関心が深まったようでした。

|

|

|

|

|

|

文化財防火デーに避難訓練

1月26日は,文化財防火デーです。

埋蔵文化財センターでもこの日にあわせて,文化財を,そして自分たちの命を守るために,毎年訓練を行っています。

今年は図書室から出火した想定で,訓練を行いました。

初期消火活動や,所内職員および来所者への連絡,重要遺物の防火確認,屋外への避難などを,スムーズに行うことができました。

またその後は,職員で消火訓練も行い,万が一に備えて有意義な訓練ができました。

|

|

|

|

|

|

|

|

白銀の上野原

令和4年度河口コレクション展示~標式遺跡シリーズⅥ~

令和5年1月20日に,上野原縄文の森で展示している「河口コレクション」コーナーの入れ替えを行いました。

今回は,「標式遺跡(特定の地域や時代・時期に流行した土器の特徴を示す契機となった遺跡)」をテーマに,河口氏が発掘調査を行った「前平遺跡(鹿児島市)」,「南洲神社遺跡(同市)」の2遺跡を紹介しています。

前平遺跡は,鹿児島市街地の吉野台地の前縁部,標高143mの独立丘陵上にあります。

昭和27(1952)年3月,河口氏は当時勤務していた玉龍高校の生徒の保護者が所有する畑が遺跡であることを聞き,生徒と共に現地の調査を行いました。アカホヤ火山灰下部の包含層から,縄文時代早期の土器を発見し,新発見の型式であったため「前平式土器」と名付けられました。

南洲神社遺跡は,前平遺跡の南南西約1km,標高50mの同じ丘陵上の縁辺部にあります。

昭和31(1956)年11月,河口氏は南洲神社墓地の西縁に残存する堤防上の包含層を発掘調査し,縄文時代早期の前平式土器や石鏃・石匙などを発見されました。

この遺跡から出土した前平式土器は,文様などの違いで分類ができる土器が含まれており,その後の土器型式の細分に影響を与えました。

その貴重な調査成果を,上野原縄文の森にてご覧ください。

展示期間

令和5年1月21日(土)~令和5年5月12日(金)

|

さつま町郷土史研究会の虎居城跡見学

令和5年1月20日(金)にさつま町郷土史研究会の方々が,虎居城跡発掘調査の見学に来られました。

まず,出土した遺物を紹介し,手に取って触れてもらいました。今回の調査で出土した遺物は15世紀代の青磁をはじめ,特に16世紀代の景徳鎮窯系の白磁の皿や青花の碗,福建・広東地方(漳州窯系など)などの中国製の輸入陶磁器が中心で,それら遺物の年代から推定される在城者が島津歳久や島津忠長であることに感心していました。

実際の発掘現場では,近世以降に作られたと考えられる石垣を見学し,宮之城島津家や菩提寺である宗功寺との関係に興味を抱いておられました。

虎居城の主郭にあたる松社城跡では,石塁や土塁により方形に区画された曲輪の配置が室町時代以降の伝統的な区割りであり,鎮座する大石は川内川河口域や紫尾山から運ばれたと考えられ,庭園の景石の可能性があることを説明しました。

今後,さつま町の歴史を語る上で参考になればと思います。

(写真提供:さつま町教育委員会)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

埋蔵文化財技術研修講座(調査研究法)

令和5年1月18日(水)・19日(木)に,埋蔵文化財技術研修講座(調査研究法)を開催しました。この講座は,主に市町村の埋蔵文化財担当等職員を対象とし,最新の法令・制度について知識を深め,業務に関する技術を習得することを目的としています。

1日目は,「文化財保護行政の現状と課題」と題して,文化庁の近江俊秀主任文化財調査官に講義を行っていただきました。埋蔵文化財保護制度の成り立ち,高輪築堤の保存,今後の人材育成,文化庁の近年の取組,情報発信などについて,実例を交えながら説明していただきました。

2日目は,「文化財を災害から守る-現状と課題-」をテーマに,独立行政法人国立文化財機構文化財防災センターと共同開催しました。午前中は同センター長の高妻洋成氏に「文化財を災害から守る」と題して,文化財防災の歴史や災害対策基本法・防災基本計画などの講義を行っていただきました。

続いて,九州国立博物館副館長の小泉惠英氏に「平成28年熊本大地震における文化財レスキュー」と題して,地震後の初動から文化財レスキュー開始まで,実際のレスキューの対応・処置などを紹介していただきました。

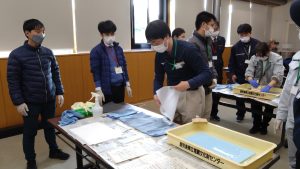

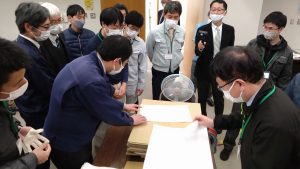

午後からは,「水損紙資料のレスキューと応急処置」の実技を行いました。泥や水で汚れてしまった紙資料の処置に必要な機材や作業を進めるための注意点を聞き,洗浄・乾燥の実技を見た後,参加者ひとりひとりに,実際のレスキュー作業を経験してもらいました。参加した方々からは,「紙資料の保存方法が理解できた」,「思ったよりも簡単で,これならできそうだ」という感想がありました。

今回の研修講座を通して,最新の文化財保護行政の知識を得ることができ,また,多くの文化財を災害から守り残していくための技術を学ぶことができました。

|

|

|

|

|

|

|

|

令和5年度 補助事務員(整理作業員)募集要項

令和5年度 補助事務員(整理作業員)を募集します。

詳しくは,以下の募集要項(PDF)をご覧ください。

職務内容

・出土遺物(土器,石器等)の整理作業

土器の水洗,接合・復元,実測,トレース,レイアウト,データ処理等の細かい作業,微細な文字,図面等記入

・環境整備

募集人員

40人程度

勤務時間

1 勤務日数

月15日以内又は月14日以内

2 勤務日

月曜日から金曜日までを勤務日として割り振ります。

※ 土曜日,日曜日,祝日及び12月29日~翌年1月3日は勤務日として割り振りません。

3 勤務時間

午前9時00分から午後4時30分まで(正午から午後1時まで休憩時間,勤務時間6時間30分)

※ 所定勤務時間を超える勤務原則として無

4 休暇

年次有給休暇・特別休暇(有給・無給)

勤務地

鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森2番1号

鹿児島県立埋蔵文化財センター

又は

鹿児島県霧島市福山町福山2894-1

県第2整理作業所(旧福山中学校)

任用期間

令和5年4月11日(火)から令和6年2月22日(木)まで

※ 採用後,原則として1か月間は条件付き採用期間となります。

報酬等

1 基本となる報酬

日額:6,000円

2 期末手当

一定の要件を満たす場合に支給されます。

3 通勤にかかる費用弁償

一定の要件を満たす場合に支給されます。

その他の詳細は,募集要項をご覧ください。