吾平小学校の遺跡見学

10月3日,鹿屋市立吾平小学校6年生の児童32人と引率の先生方が,授業の一環として名主原遺跡(鹿屋市吾平町)見学に訪れました。

まず初めに,調査担当の職員が遺跡の概要について説明しました。児童たちは社会科(歴史)の授業で習ったことを思い出しながら聞いていた様子でした。

その後,2グループに分かれて,遺跡見学と発掘体験を交互に行いました。

遺跡見学では,まず,地層の学習を行いました。代表的な火山灰層について,それが何年前に降り積もったのか,何時代に当たるのかを説明を聞きました。児童も理科の学習で地層の成り立ちについて学んでいたので,興味深く聞いていました。

次に,建物跡について学習しました。名主原遺跡では,古墳時代の竪穴建物跡が多数見つかっています。完全な形に近い,大きな土器が残っている建物跡もあり,当時の生活を感じることができたようです。また,その建物跡を掘る作業員さんの細やかな作業も直接見ることができました。

発掘体験では,作業員さんに掘り方を教わりながら地面を少しずつ削って土器を探しました。すぐに見つけた児童も多く,楽しみながら体験できました。

最後に,埋蔵文化財センターの職員が児童に向けて,どうしてこの仕事に就いたかを紹介しました。高校時代に考古学に興味を持ったことや進路について自分で調べて大学を探したこと,どんな勉強が必要だったかなどを話しました。

児童からは「遺跡をみたら土器がいっぱい出ていて,また建物跡もたくさんあって,びっくりした」,「発掘体験で土器が見つかったとき,とてもうれしかった」という感想が聞かれました。

今回の体験が,児童の学習はもとより地域理解や今後の進路選択に役立ち,未来の考古学者のタマゴが育っていたら何よりもうれしいことだと思います。

|

|

|

|

|

|

竪穴建物跡から炭が多く見つかっており,建物が燃えたかもしれないことを説明しました |

|

|

|

|

|

|

|

|

10/9(月祝)開園と10/10(火)休園のお知らせ

本日は10/9(月祝)は開園しております。

明日10/10(火)は振替の休館となりますので、よろしくお願いいたします。

縄文の森だよりvol.45

よみがえる「河口コレクション」の世界 里帰り展「出水貝塚」

第91号~名主原遺跡発掘調査ほか~

鹿児島県内に遺跡はいくつ? どこにあるの? ~遺跡GIS~

みなさんは,鹿児島県内にいくつ遺跡があるかご存知でしょうか。

100? 200? 1000?

実は,鹿児島県内には,およそ8600か所の遺跡があります。もちろん,その全てを発掘調査しているわけではなく,土器などの表面採取(地中の埋蔵文化財が耕作などで地上に現れ,見つかること。)や,試掘調査(限られた範囲を掘って遺跡の有無を確かめる。)などによって,遺跡と認定されているものもあります。規模や範囲,時代も様々ですが,どれも昔の人々の生活を知るために貴重なものです。

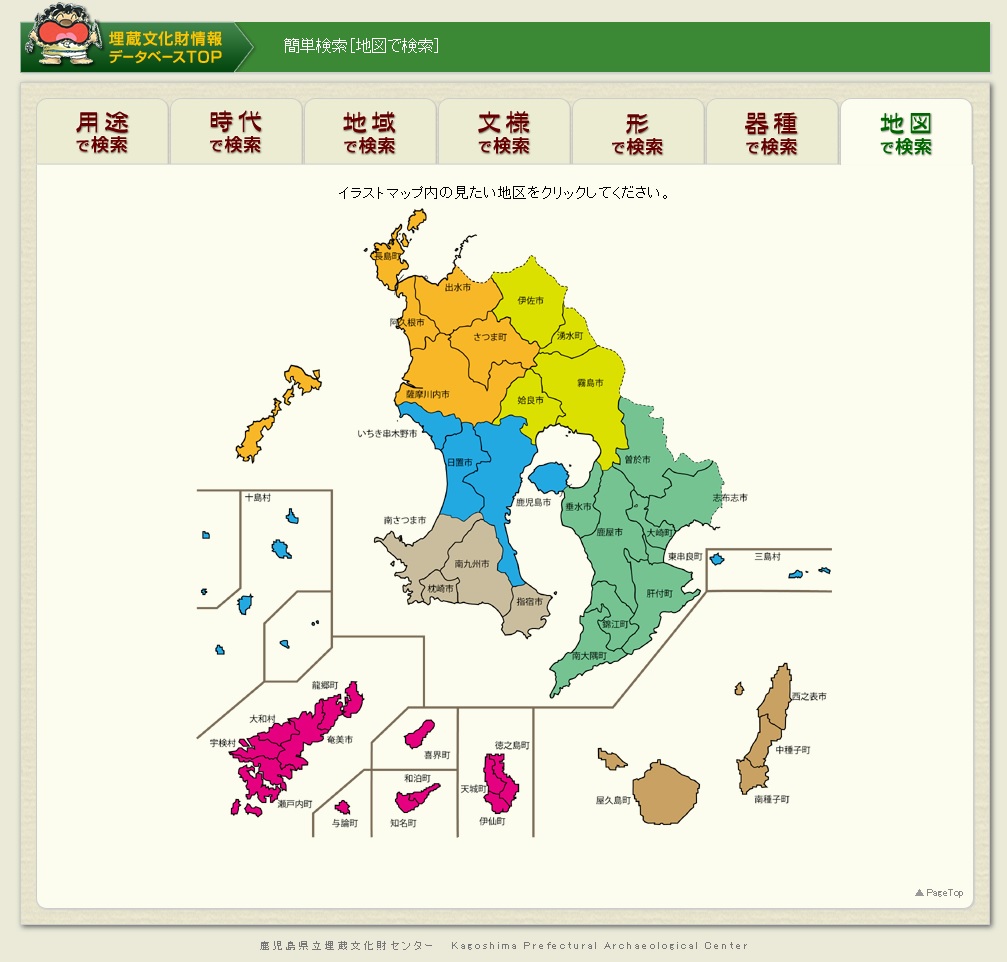

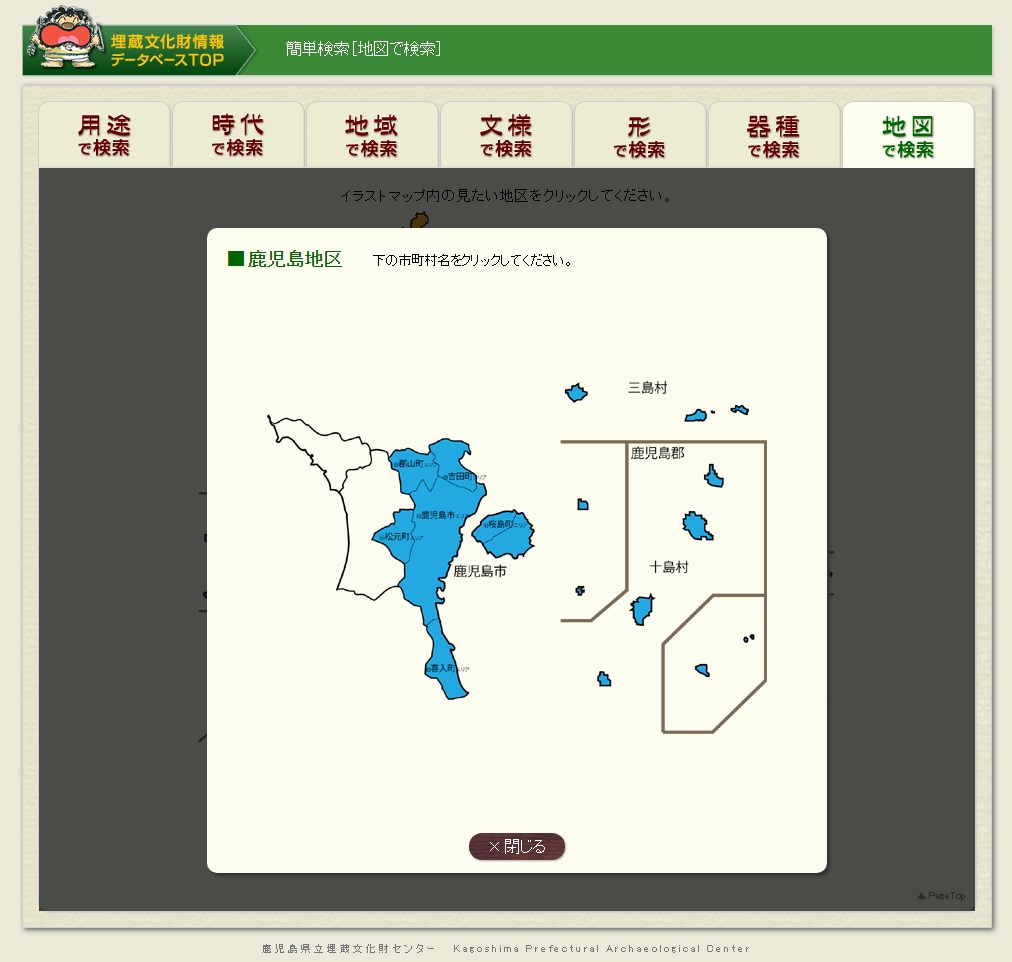

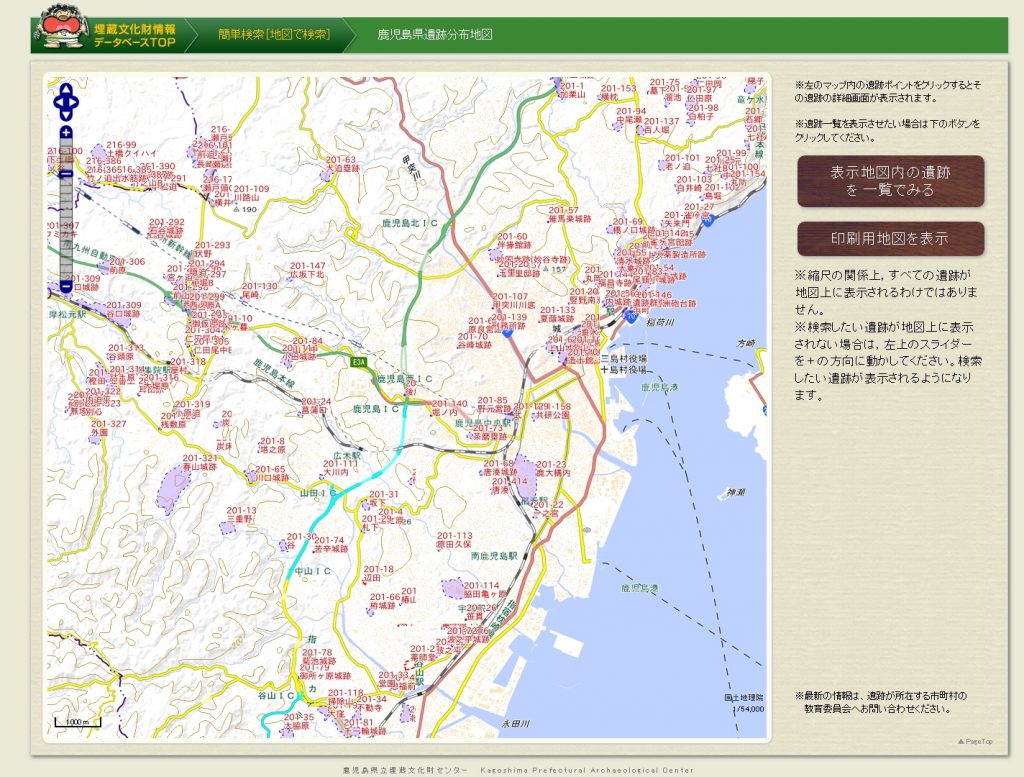

では,実際,どこに遺跡があるのか。それを調べるのが「遺跡GIS」です。「GIS」とは,「Geographic Information System」の略で,日本語では「地理情報システム」と訳されます。地球上に存在する建物や事象の位置情報を,コンピュータの地図上に可視化・表現します。

鹿児島県立埋蔵文化財センターでは,県内の遺跡に関する情報を,「埋蔵文化財情報データベース」としてインターネット上で公開しています。その中に「遺跡分布地図検索」(GIS)があります。

「埋蔵文化財情報データベース」

https://www2.jomon-no-mori.jp/kmai_public/index.html

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

このように,「遺跡GIS」を利用することで,遺跡の位置や詳細を調べることができます。みなさんの住まれている地域にも,たくさんの遺跡があるかもしれませんよ。地域の歴史を知りたくなったら,「遺跡GIS」を,ご活用ください。

また,今回紹介した「埋蔵文化財情報データベース」では,時代やより詳しい遺跡の情報,発掘調査によって見つかった遺構や遺物の写真・図面も検索できます。こちらの活用方法についても,近日中に改めてご紹介いたします。

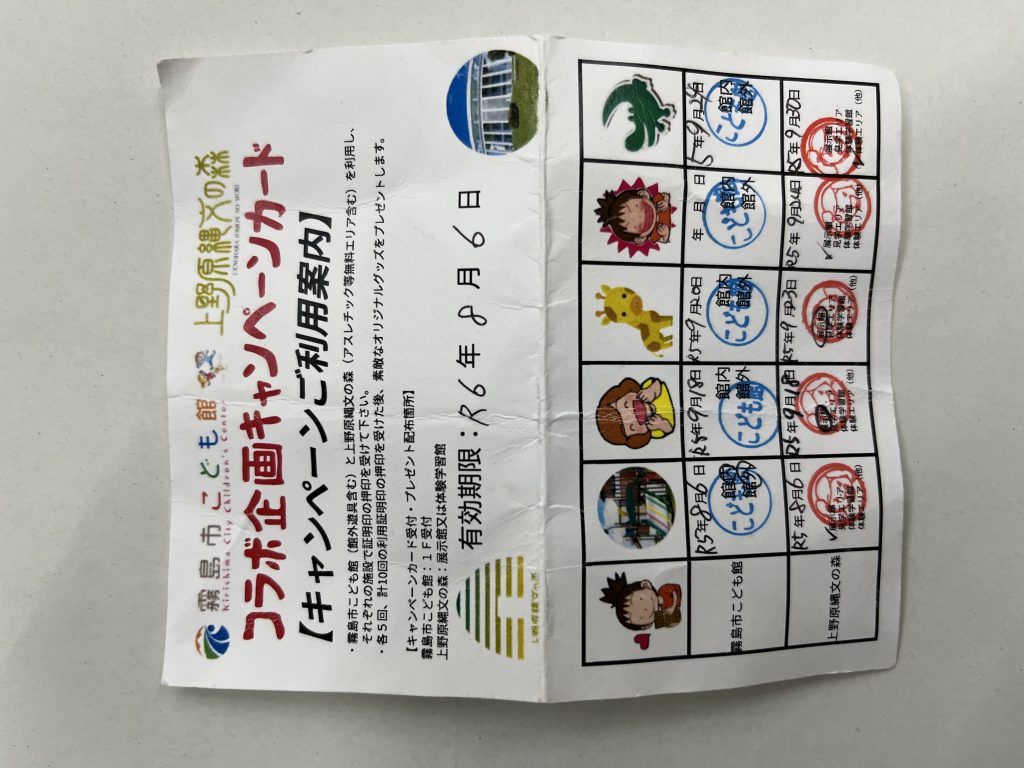

霧島市こども館✕上野原縄文の森 コラボ企画キャンペーン!1人目の達成者が!

今年8月から、霧島市こども館と上野原縄文の森をそれぞれ5回ずつ、計10回利用された方に、オリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンを実施中です。

そのキャンペーンをいよいよクリアした方がいらっしゃいました(*^_^*)!

他の皆様も、どしどしキャンペーンに挑戦してみてくださいね(^o^)

(写真のキャンペーンカードを利用されていた方へ 1人目の達成者として、ご連絡したいことがございます。よろしければ、次回縄文の森にお越しの際、受付にお声かけください。よろしくお願いします。)

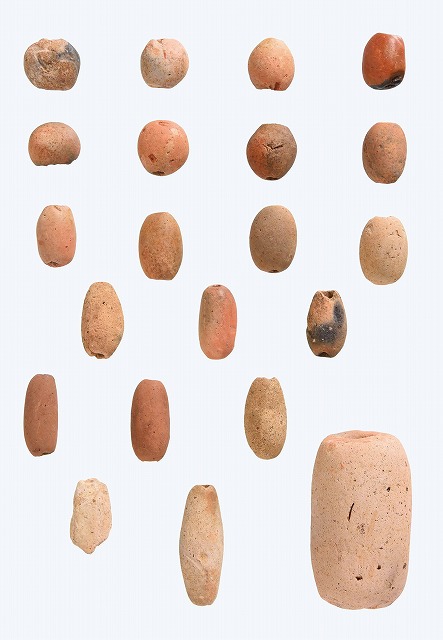

井手原遺跡(さつま町)~令和4年度刊行報告書から~

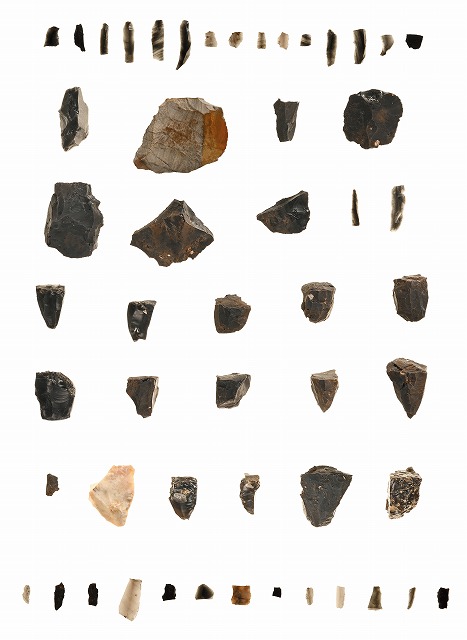

井手原遺跡(さつま町久富木)は,埋蔵文化財センターが,一般県道原口薩摩山崎停車場線整備改築事業に伴って令和3年度に調査した遺跡です。

調査では,旧石器時代や縄文時代草創期,縄文時代早期,縄文時代前期,縄文時代晩期,古代の遺構・遺物が発見されました。なかでも,旧石器時代の石器製作所跡の発見は,当時の人々の生活や行動を知るための手掛かりとなりました。また,縄文時代前期では,県内でも出土例が少ない西唐津式土器が見つかり,他の地域との交流の可能性をうかがわせる発見となりました。

以下のページから発掘調査報告書「井手原遺跡」(PDF)をダウンロードできます。詳しくは,そちらをご覧ください。

「発掘調査報告書一覧」

https://www.jomon-no-mori.jp/bunkazai-center/list

|

|

|

|

|

|

|

|

久保田牧遺跡(鹿屋市)~令和4年度刊行報告書から~

久保田牧(くぼたまき)遺跡(鹿屋市吾平(あいら)町)は,縄文時代早期から中世にかけての複合遺跡です。主要地方道鹿屋吾平佐多線(吾平道路)改築事業に伴って,令和元年6月から令和4年1月まで発掘調査を実施しました。令和4年度に刊行した報告書『久保田牧遺跡1 古代以降編』では,古代・中世・近世の調査成果を紹介しています。

古代では,掘立柱建物跡・土坑・畝間状遺構・柱穴跡などの遺構が検出されました。遺物は,土師器・黒色土器・須恵器・刻書土器・墨書土器・土錘・石製品などが出土しました。中でも,多くの墨書土器が出土したことが特徴的です。

中世では,掘立柱建物跡・土坑・溝状遺構・古道などの遺構が検出されました。遺物は,土師器・須恵器・瓦質土器・青磁・白磁・染付・陶器・滑石製石鍋・古銭・鉄製品などが出土しました。

これらの遺構・遺物は,当時の大隅半島の様子を知る上で貴重な資料です。

以下のページから発掘調査報告書『久保田牧遺跡1 古代以降編』(PDF)をダウンロードできます。詳しくは,そちらをご覧ください。

「発掘調査報告書一覧」

https://www.jomon-no-mori.jp/bunkazai-center/list

また,主要地方道鹿屋吾平佐多線(吾平道路)改築事業に伴って,周辺の「立塚(たちづか)遺跡」・「名主原(みょうずばる)遺跡」の発掘調査も実施しております。その調査成果は改めてご紹介します。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

縄文キャンプ村を開催しました!

9月17日(日)から18日(月・祝)にかけて「縄文キャンプ村」を開催しました!

このイベントは,上野原縄文の森体験エリアの祭りの広場をオートキャンプ場として開放し,楽しんでもらう企画です。

当日も多くの参加者が持参したテントを立てて思い思いの時間を過ごしていました。

日も暮れて,焚き火台に火を入れて食事の準備を行うと,各テントサイトからはいいにおいが立ちこめてきました。

時々,雨が降ったりするなどアクシデントもありましたが,夜に星空を楽しんだり明け方には涼しくなった園内を散策する参加者もおられ,いつもと違う森の様子ををそれぞれ楽しんでいました。