【11月7日は「霧島イイなの日」!】

誕生日のお祝いに市内のお店や、施設で色々な企画が行われるんだ!

縄文の森では11月6日(土)7日(日)に展示館有料ゾーン入館者先着117名の方へ「オリジナルグッズ」をプレゼントするよ。

霧島市の誕生日をみんなでお祝いしよう!

光台寺跡(指宿市)現地公開

光台寺は,徳川家第13代将軍家定に嫁いだ天璋院篤姫(てんしょういんあつひめ)が生まれた今和泉島津家の菩提寺(ぼだいじ)です。

今回の調査は,明治2(1869)年の廃仏毀釈によって失われていった寺院跡の残存状況を調査し,寺の存在や歴史的な価値を発信することを目的として,令和3年10月1日から27日まで実施しました。

10月24日には,地域の住民方々に,その成果の現地公開を行いました。

当日は70人の参加があり,担当者から調査区に残る石垣の説明を聞いたり,発掘調査の様子を見学したりしました。また,出土した薩摩焼や,琉球製の陶器,青磁や白磁の展示に見入っていました。

|

|

|

|

|

|

|

指宿商業高等学校の遺跡見学

令和3年10月19日(火)と22日(金),指宿市立指宿商業高等学校の生徒さんたちが,光台寺跡の現場見学に訪れました。

まずはじめに,発掘調査区の側面にある石垣について,明治時代の廃仏毀釈で今和泉島津家の菩提寺である光台寺も廃寺となり,その際に壊された仁王像が石垣の修復の一部に使われていたことなどを説明しました。

次に発掘している様子を実際に見学し,出土した遺物の説明をしました。作業員さんに発掘道具を見せてもらい,実際に掘る体験をしたり,質問をしたりする様子も見られました。

また,今回の調査で多くの瓦が出土していますが,その中で鹿児島城跡でも出土している瓦と同じスタンプ(刻印)のついている瓦が出土していることや,薩摩焼(白さつま),青磁や白磁,さらに琉球製の陶器などが出土していることに驚いていました。

|

|

|

|

|

|

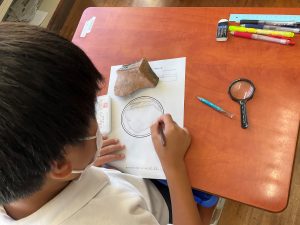

今和泉小学校での出前授業

令和3年10月21日(木),指宿市立今和泉小学校で,5・6年生にワクワク考古楽授業支援(出前授業)を行いました。

当初,学校の近くで発掘調査中の光台寺跡の現場見学を予定していましたが,雨天のため学校での授業に変更しました。

授業ではまず,明治時代の廃仏毀釈と光台寺について,クイズ形式で理解を深めていきました。廃仏毀釈により,大事にされてきたであろう光台寺が壊されてしまったことや,当時鹿児島県内にあった1,066の寺院がすべて壊されてしまったといわれていることに,とても驚いていました。

次に写真を使って,発掘調査の様子の説明や出土した遺物について紹介していきました。子どもたちは,出土した瓦や陶磁器などを手に取り,興味深く観察していました。

瓦や皿などの遺物が,多く出土していることにも驚いていました。特に,中国や琉球(沖縄)で作られた陶磁器が見つかっていることに,大変興味をもっていました。

今回の授業を通して子どもたちは,当時の人々の生活を思い浮かべることができたようでした。

|

|

|

|

|

|

埋文だより第86号~鹿児島城跡大奥の遺構を発見ほか

発掘調査で活躍するもの(平佐焼窯跡の発掘調査)

| 地面を掘れば土が出ます。発掘調査も同様で,調査を進めれば進めるほど,大量の土砂が発生します。これを運び出すための便利グッズがベルトコンベアーです。 |

|

| 平佐焼窯跡群の発掘でも大活躍しています。複数台を連結させて効率的に排土を処理していきます。ちなみに,ベルトコンベアーの先では,こんな風に土砂が堆積します。 |

|

| 10月から始まった窯跡の発掘調査も順調に進んでいます。発見された窯の床には,操業当時に床に付着してしまった磁器が残されていました。 |

|

| 暑さも少しずつ和らいで,発掘日和が続いています。(写真は調査区と休憩所との間の竹林) |

|

試掘調査

10月18日,志布志市の道悦(どうえつ)遺跡において「試掘調査」を行いました。

「試掘調査」とは,開発などの工事前に,埋蔵文化財の有無を確認するために行う部分的な発掘調査のことをいいます。

今回は,重機(バックホー)を使い,4本のトレンチ(試し掘りの穴)を掘って調査を行いました。

重機で掘るといっても一度に掘ってしまうのではなく,幅2mほどの長方形の範囲を,地面と水平に少しずつていねいに掘り下げていきます。その際,地層の色や質(粘土質・砂質・火山灰層)の違いなどを観察しながら,途中で土器などが出てこないか,住居の跡などが見つからないか,確認しながら掘り進めました。

試掘調査で埋蔵文化財が確認された場合,遺跡の範囲や時代をより正確に把握する「確認調査」,全面的に発掘を行う「本調査」へと進みます。

遺跡の発掘調査は,このように様々な段階を経て行われているのです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

神川小学校での出前授業

10月6日,錦江町立神川小学校で,ワクワク考古楽授業支援(出前授業)を行いました。

今回の授業は,5年生12名を対象に,「わたしたちの地域にある遺跡や文化財について知ろう」というめあてを立てて実施しました。

まず,姶良カルデラや阿多カルデラについて説明し,噴火の影響や土地の利用を考えさせました。

次に,本物の縄文土器に触れ,その形や文様をスケッチして,気づいたことを発表しました。

また,錦江町内の山ノ口遺跡について紹介し,遺跡から出土した土器を観察しました。

授業の後は,外に出て,火おこし体験に挑戦しました。「まいぎり」と「火きりうす」を使って,一生けん命に汗をかきながら取り組み,全員が火おこしに成功することができました。火が点いたときは,とても喜んでいました。

子どもたちは今回の授業を通して,身近に重要な文化財があることを知り,地域の歴史や昔の人々のくらしに関心をもつことができたようでした。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

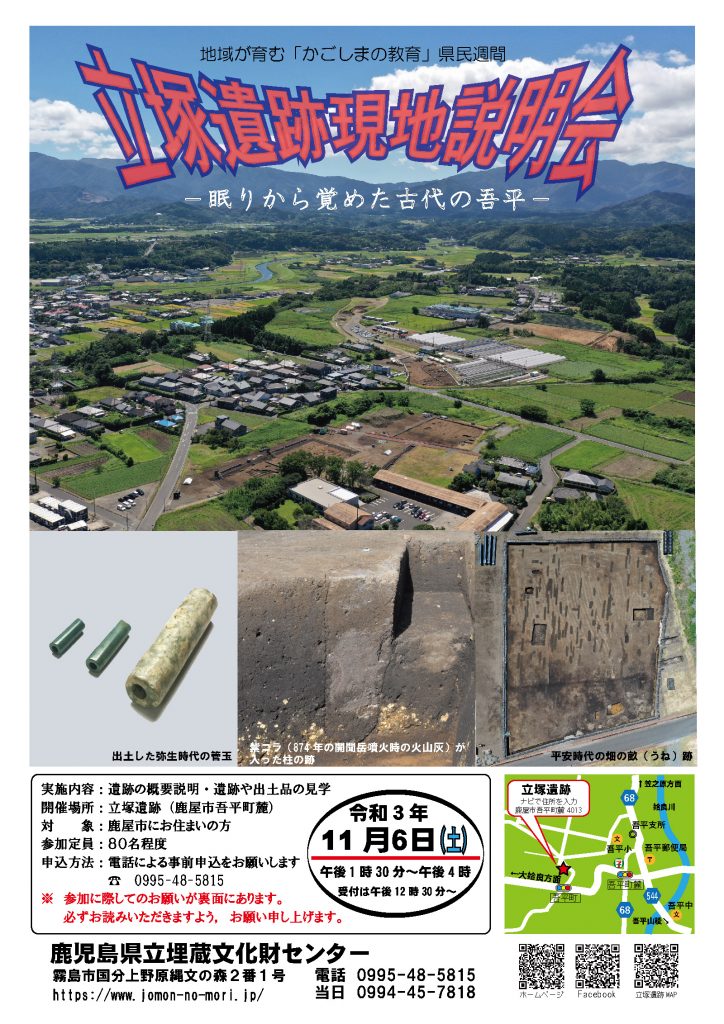

立塚遺跡(鹿屋市吾平町)現地説明会開催について

現在,発掘調査中の立塚遺跡で,現地説明会を開催します。

開催日時:令和3年11月6日(土) 午後1時30分~4時 (受付開始 12時30分~)

実施内容:遺跡の概要説明・遺跡や出土品の見学

開催場所:立塚遺跡(鹿屋市吾平町麓)

対 象:鹿屋市にお住まいの方

参加定員:80名程度

申込方法:電話による事前申込をお願いします

0995-48-5815

現地説明会参加にあたっての注意事項(詳細はこちらのチラシをご覧ください。)

① 新型コロナ感染拡大防止のため,マスク着用,来跡時の検温及び体調確認,並びに手指のアルコール消毒にご協力ください。

② 付近は住宅地となっております。また,駐車場入り口までの道幅が狭くなっております。交通安全に十分に注意してください。

③ 来跡時及び帰宅時は図の矢印のとおり一方通行とします。

④ 駐車場内では,安全確保・混雑緩和及び出車をスムーズに行うために駐車位置を誘導員が指示させていただきます。

⑤ 帰宅時の出庫の順番等については誘導員が指示させていただきますので,ご協力ください。また,交通安全の確保及び渋滞緩和のため,左折での出庫をお願いします。

ただいま,発掘調査中! ~平佐焼窯跡群(薩摩川内市)~

| 10月から調査をはじめた平佐焼窯跡群では,徐々に遺跡の様子がわかってきています。 |

|

|

窯の床と壁でしょうか。高温で熱せられたため,表面が溶けてガラス化している場所が見つかりました。ガラスを割らないように,ハケを使いながら,慎重に検出していきます。 |

|

|

遺物の中には,こんな器のかけらも確認できました。「松山」と読めます。窯の名称でしょうか。 |

|