鹿児島城跡の調査が南日本新聞に紹介されました

鹿児島城跡の調査が南日本新聞に紹介されました。

詳しくは,以下のリンクをご覧ください。

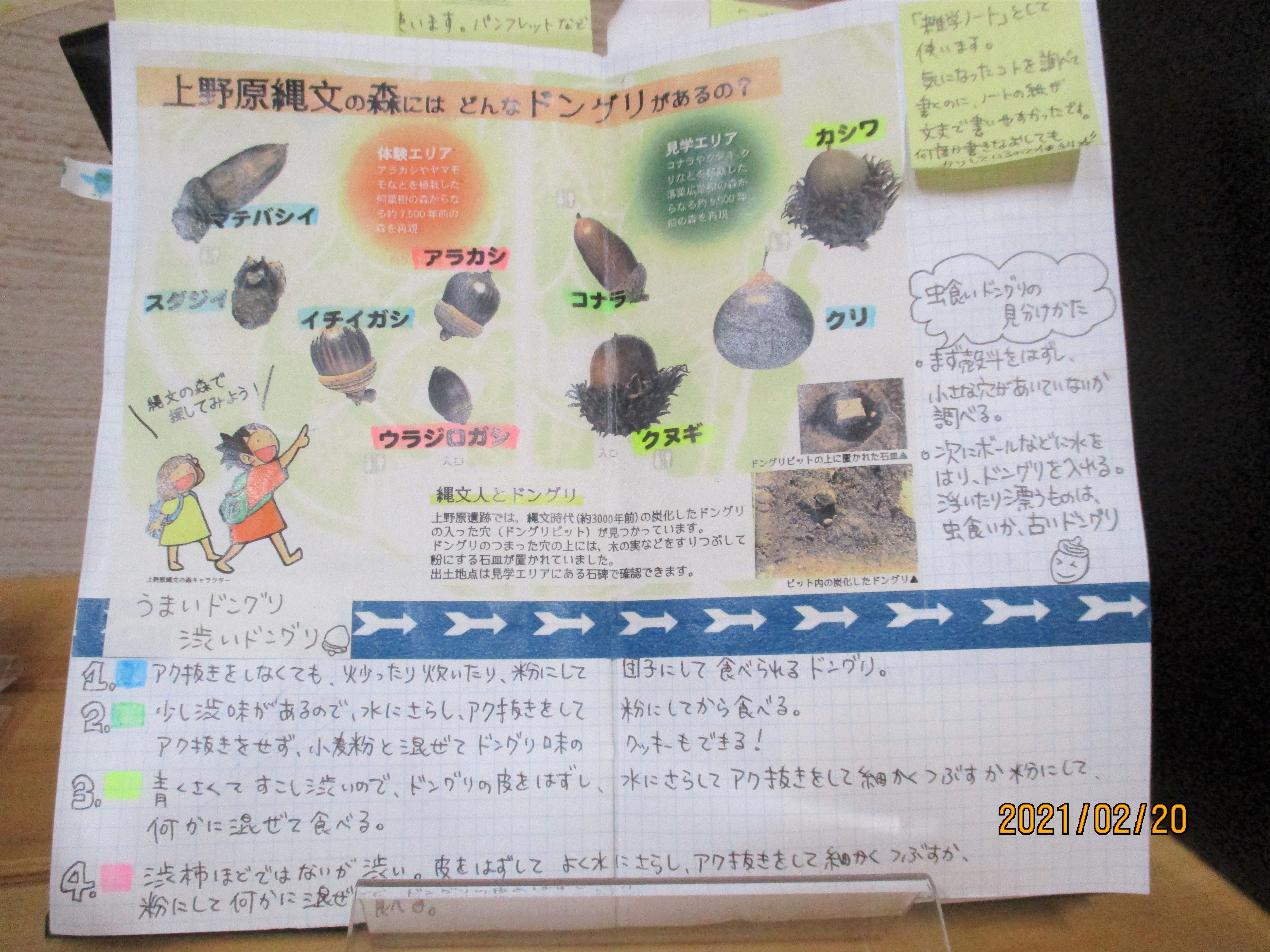

どんぐりイベント「ふれあい体験」中止のお知らせ

3月20日(土)実施予定のどんぐりイベント「ふれあい体験」は

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため,開催を中止いたします。

どうぞご理解くださいますようお願いいたします。

アートギャラリー「ふたりの切り絵展」開催中!

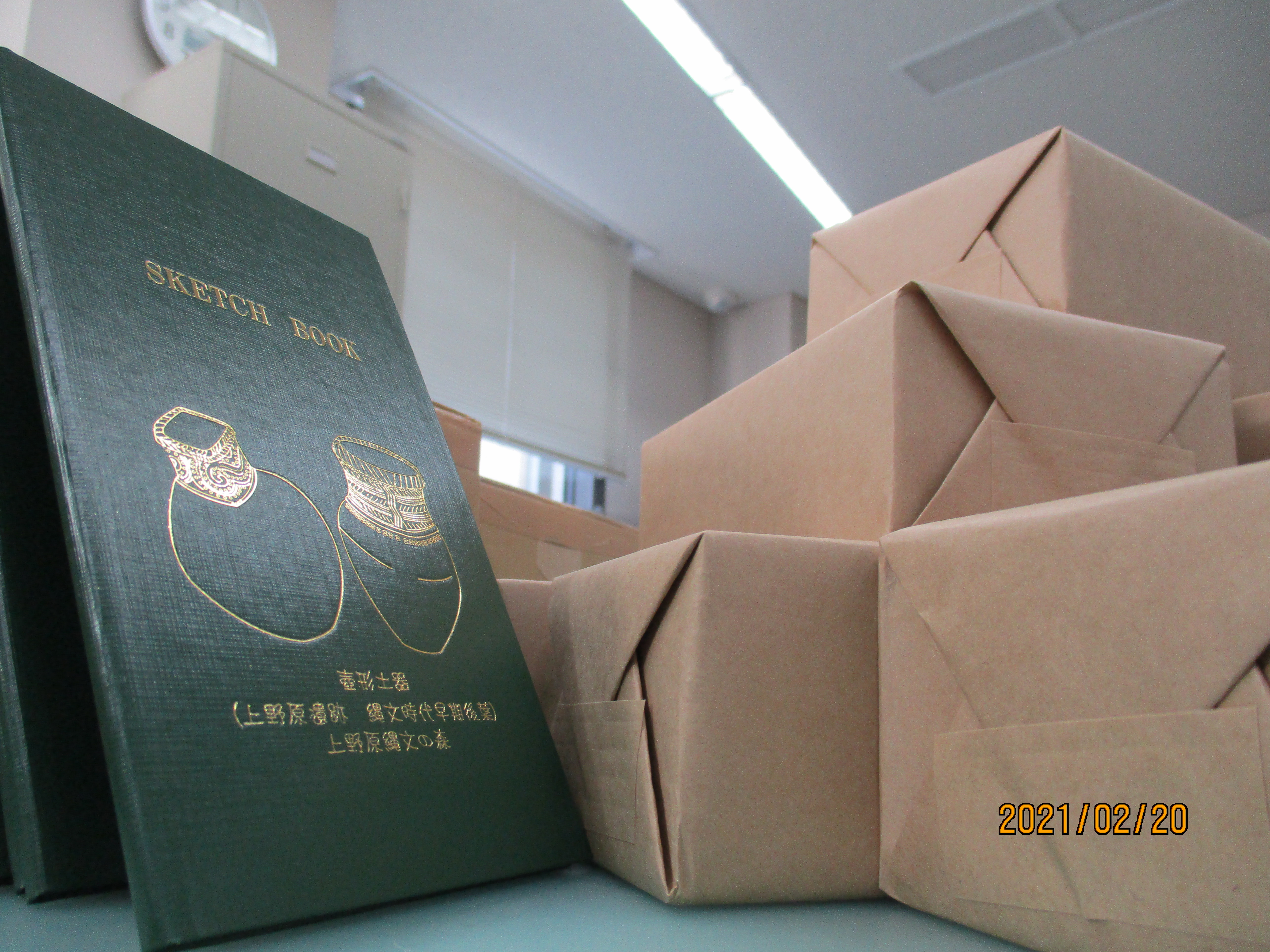

野帳入荷のお知らせ

【お知らせ】第59回企画展講演会について

2月27日に開催予定の第59回企画展講演会は,予定通り開催致します。

現在開催中の第59回企画展「海と活きた古代人 ~旧石器時代から弥生時代の鹿児島~」に関連した講演会を行います。

※「きりしま歴史散歩」と共催

【日 時】令和3年1月16日 午前10時から正午→令和3年2月27日(土)午前10時から正午に変更

【講 師】稲田 孝司 氏(岡山大学名誉教授),木下 尚子 氏(熊本大学名誉教授)

【定 員】100人程度(要事前申込み)

【資料代】100円

【場 所】 霧島市国分シビックセンター 多目的ホール

〇問い合わせ・申込先

〒899-4318

鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森1番1号

上野原縄文の森 事業課

電話 0995-48-5701

FAX 0995-48-5704

メール uenohara@jomon-no-mori.jp

申込フォームはこちら