考古ガイダンス第11回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第11回 長島の古墳 - ■長島の古墳■

- 長島の古墳の発見・研究は,出水高校考古学研究部の池水寛治先生と生徒の皆さんを中心に実施されました。昭和37年を皮切りに48年にまで多くの発掘調査が行われ,たくさんの成果が挙げられています。その発掘調査の成果を概観してみると,長島の古墳は,見通しの良い丘陵上にある古墳と海岸部にある古墳に分けられ,次のような相違点を持っています。

1 唐隅古墳

2 指江古墳群

3 小浜崎1・2号墳

4 白金崎・鬼塚・楽之平古墳

5 明神古墳群

6 温之浦古墳群

7 浜漉横穴

8 加世堂古墳

9 山門野遺跡-

丘陵上にある古墳

単体もしくは数基からなる群集墳,大規模な横穴式石室,副葬品が多く種類も豊富古墳(群)名 墳 丘 石 室 副 葬 品 加世堂古墳 全長約8m 葺石 横穴式石室 須恵器・鉄製武器 小浜崎1号墳 最大長18m 円墳

石竪穴式石室 鉄製武器 小浜崎2号墳 不明 箱形 鉄製武器・鉄製の鎌・錐・少量の玉類 白金崎古墳 全長約7.3m 横穴式石室 須恵器・鉄製武器・金銅製品(銅鏡破片・耳環・金具)・玉類 鬼塚古墳 全長約11m 円墳

石と土横穴式石室 須恵器・鉄製武器・耳環(金環・銀環)・玉類 -

海岸部にある古墳

数十基を越す群集墳,小規模な竪穴式・横穴式を模した独特の形の石室,副葬品は少なく種類も乏しい古墳(群)名 墳 丘 石 室 副 葬 品 個 数 指江古墳群 小規模・石 小規模竪穴式石室・横穴式石室を模した形 鉄製武器 140基以上 明神古墳群 小規模・石 小規模・横穴式石室を模した形 土師器・鉄製武器・銅鏡・人骨・軽石・珊瑚・貝類 30基

- この2つの古墳の共通の特徴として,次の3つを挙げることができます。

1. 畿内地方(畿内勢力)の影響が感じられること

2. 墳丘形成に石を用いていること

3. 副葬品に鉄製の武器が多いこと

しかし,この丘陵上と海岸部の2つの古墳の関係や,副葬品,古墳群内の個々の関係は何によって生じたものなのでしょうか。未だ解明されておらず今後の研究課題といえます。 -

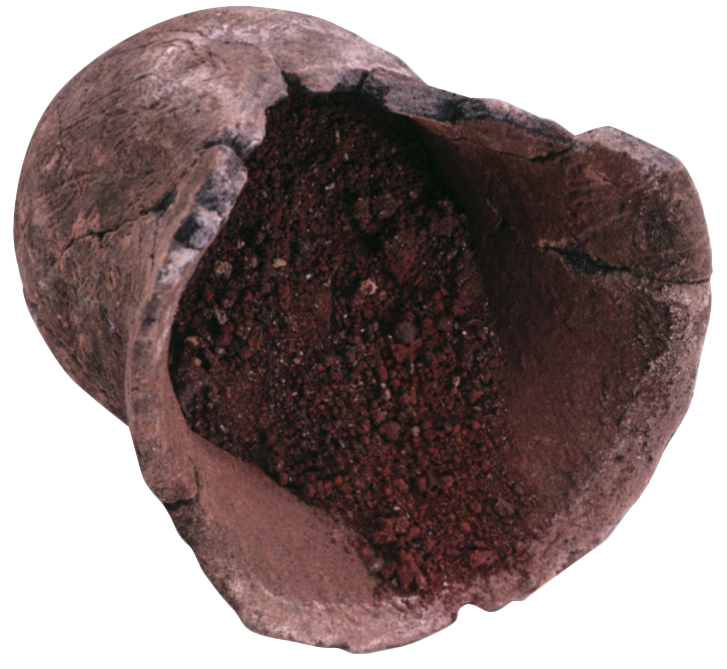

白金崎古墳(鹿児島県歴史資料センター黎明館)

白金崎古墳出土遺物(同) - ■時代背景■

- 長島の位置する八代海沿岸地域には,畿内地方の影響を受けた古墳と南九州独自の地下式板石積石室墓が共存しています。畿内型・南九州型の古墳の共存することはなにを意味しているのでしょうか。鹿児島県内の古墳の多くは,平野部の中に造られています。一方,長島の古墳は海岸部や海を見渡せる丘陵上に造られています。このことは,海への強い関心を想起させます。古墳内部には鉄製の武器類が多く納められ,武力への意識を彷彿とさせます。黒瀬戸海峡・八代海に囲まれたこの地が,古墳時代に海上交通・海洋軍事戦略の要所であったと思われます。

-

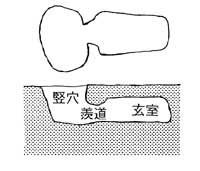

横穴式石室を模した石室の模式図

竪穴式石室を模した石室の模式図 - ■古墳を残した人々■

- 長島の中には畿内地方の影響を感じる遺跡が発見されています。東町山門野(やまどの)遺跡です。山門野遺跡は平野の中に位置し,あたかも山門野遺跡が水俣市・出水市・川内市・阿久根市付近に住む人々へ睨みをきかし,監視しているかのようです。

長島の古墳・古墳時代については未だに不明な点も多く存在します。そのなかで,かつて万葉にも歌われた渦潮渦巻く黒瀬戸海峡は,人を拒み,自然の造り上げた防御施設として脚光を浴びた時代があったようです。その黒瀬戸海峡を挟み九州島と対峙する長島に土器や古墳(墓)に畿内地方の影響が点として見られます。その点は,畿内地方から瀬戸内海・周防灘を経て有明海・筑後平野・八代海を繋ぐ線の中に存在します。しかしながら,技術の進展は黒瀬戸海峡を鉄の橋で繋ぐに至り,古墳や遺跡は現在に生きる我々にとって過去の史実に思いを馳せる断片としての存在になっています。

これまで述べてきた長島の古墳(古墳時代)に関する成果は先に述べたように池水寛治先生と出水高校考古学部の生徒の手によるものが大でした。また,調査時には長島町・東町の皆様にもご協力を頂いています。その後,この生徒さんの中から考古学の世界で活躍されている方が生まれています。遺跡が人を育てたのです。 - 用語解説

-

墳丘 古墳を形作る盛土のこと 石室 石で造られた遺体を安置する部屋 竪穴式石室 石室の形の1つ。個人用。完全に土をかぶせる 横穴式石室 石室の形の1つ。数回の埋葬が可能なように横に入り口がある 副葬品 遺体と一緒に石室内に埋葬された品々 葺石 古墳の土が流れるのを防ぐために墳丘の上を覆った石 - (文責)西園 勝彦

縄文の森から 平成27年12月

平成27年12月28日(月)

講演会のお知らせ!

企画展講演会のお知らせ

第44回企画展に関連した講演会を開催します。

1 日 時

平成28年1月23日(土)13:30~15:00

2 内容・講師

【演題】「装飾古墳

~今に甦るアート 色彩に込められた古代人の想い~」

【内容】 赤や黒,白,灰,黄,緑など色鮮やかに彩られている「装飾古墳」。

幾何学文様や大胆なタッチで描かれた馬や人物など,多種多様で現代アートにも通じるこの装飾に込められた古代人の想いをお伝えします。

【講師】熊本県立装飾古墳館

学芸課長 坂口 圭太郎氏

3 場 所 上野原縄文の森展示館 多目的ルーム

4 対 象 どなたでも参加できます。

5 定 員 80人程度(要事前申込み)

※ 申込みについては,お電話でお問い合わせください。

6 資料代 100円

※ 講演会終了後,希望者を対象に企画展示室でギャラリートークを行います。(別途展示館利用料金が必要)

7 問い合わせ・申込先

上野原縄文の森 TEL 0995-48-5701

講座のお知らせ!

かごしま県民大学連携講座のお知らせ

「出土品から見た鹿児島」

第2回 縄文土器の文様に迫る

1 日 時

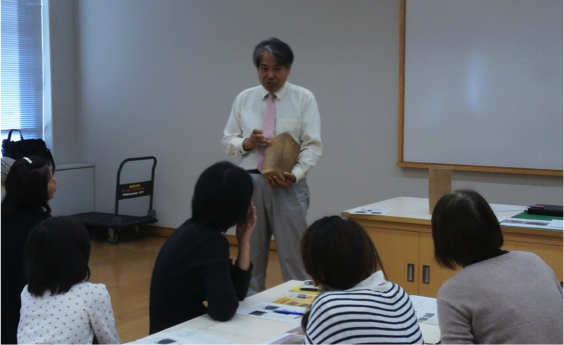

平成28年 2月27日(土)13:30~15:00

2 場 所

鹿児島市:かごしま県民交流センター小研修室第2(東棟4F)

3 内 容

【内容】 本物の土器を手に取り観察しながら,縄文土器の文様について解説します。また,土器の文様を写し取る拓本作りにも全員で挑戦します。

【講師】 上野原縄文の森

事業課長 内山 伸明

4 対 象 どなたでも参加できます。

5 定 員 45人程度(要事前申込み)

※ 申込みについては,お電話でお問い合わせください。

※ お車でお越しの際は駐車券を講座会場の受付までご持参ください。

6 資料代 100円

7 問い合わせ・申込先

上野原縄文の森

TEL 0995-48-5701

かごしま遺跡フォーラム2015

考古ガイダンス第10回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第10回 畿内勢力の浸透  1 飯盛山古墳

1 飯盛山古墳

2 横瀬古墳

3 唐仁古墳群

4 塚崎古墳群

5 岡崎古墳群

6 小浜崎古墳群

7 指江古墳群

8 鳥越古墳群

9 脇本古墳群

10 船間島古墳群

11 弥次ケ湯古墳- 【地図 南九州の古墳の様相・畿内型古墳の分布域と南九州の墓制】

- 3世紀末から4世紀に,土を高く盛り上げて造る高塚墳(たかつかふん)と呼ばれる大型の墓が,近畿地方を中心に盛んに造られるようになりました。これらの墓は,当時の権力者(豪族)(ごうぞく)が,他の豪族や人々に権力を示すために造らせたものです。円墳や方墳などいろいろある高塚墳の中でも,前方後円墳(ぜんぽうこうえんふん)は,この時代(古墳時代)の代表的な墓です。大阪府にある大山古墳(だいせんこふん・仁徳陵)は,長さ約480メートル,幅約300メートル,高さ約35メートルもあり,世界でも類をみない大きさです。

高塚墳は近畿地方を中心に造られ始めたため,畿内型古墳とも呼ばれます。5世紀までには東北から九州まで分布するようになりました。この畿内型古墳の分布は何を意味するものでしょうか。

南九州の古墳文化の様相を紹介しながら,その意義について考えてみます。 - ■南九州の畿内型古墳■

南九州への畿内型古墳の伝播には,大きく2つのルートがあります。1つは,佐賀,熊本から薩摩半島西岸沿いに伝播してくるルート。もう1つは,宮崎から大隅半島東岸沿いに伝播してくるルートです。

南九州への畿内型古墳の伝播には,大きく2つのルートがあります。1つは,佐賀,熊本から薩摩半島西岸沿いに伝播してくるルート。もう1つは,宮崎から大隅半島東岸沿いに伝播してくるルートです。

薩摩半島西岸沿いの地域では,4世紀中頃にはすでに阿久根市に鳥越1号墳が築かれています。この鳥越1号墳は,初期畿内型古墳の様相を示し,3世紀末に成立した大和朝廷の影響が急速に南九州まで及んでいったという事実が伺えます。- 【画像 大崎町 横瀬古墳】

- 大隅半島の志布志湾沿岸地域では,5世紀前半に志布志町のダグリ岬に飯盛山古墳(いいもりやまこふん)が築かれました。その後大崎町の横瀬古墳(よこせこふん),東串良町の唐仁大塚古墳(とうじんおおつかこふん)などの巨大な前方後円墳が築かれていきます。

しばし,この巨大前方後円墳に目を向けてみましょう。 - ■志布志湾沿岸沿いの古墳■

肝属川(きもつきがわ)流域の肥沃な沖積平野を背景に,この地域には古墳が集中し,鹿児島県内最大規模の前方後円墳が存在します。大崎町の横瀬古墳(国指定史跡)は,水田の中に全長132メートル,高さ約12メートルの優美な姿を見せ,周囲には幅12~23メートル,深さ約1.5メートルの濠(ほり)も確認されています。

肝属川(きもつきがわ)流域の肥沃な沖積平野を背景に,この地域には古墳が集中し,鹿児島県内最大規模の前方後円墳が存在します。大崎町の横瀬古墳(国指定史跡)は,水田の中に全長132メートル,高さ約12メートルの優美な姿を見せ,周囲には幅12~23メートル,深さ約1.5メートルの濠(ほり)も確認されています。

墳丘(ふんきゅう)や濠からは,須恵器(すえき)や埴輪(はにわ)などの破片が発見されています。本県で埴輪を有する古墳は,現在のところ志布志町の飯盛山古墳とこの横瀬古墳だけです。須恵器は,韓国南部の伽耶系(かやけい)の陶質土器である可能性が高いと思われます。- 【写真 大崎町 横瀬古墳】

- 横瀬古墳の西約4キロメートル,隣接の東串良町新川西に前方後円墳4基,円墳133基からなる県内最大の唐仁古墳群(国指定史跡)があります。

その中の大塚古墳(1号墳)は,全長180メートル,後円部の高さ約10メートル,九州でも最大級の前方後円墳です。大塚古墳の後円部墳頂は,大塚神社が建てられる時に削平されたと思われます。そのため,竪穴式石室(たてあなしきせきしつ)の天井部が露出しています。石室内部には石棺(せっかん)が置かれ,棺外に短甲(たんこう)が副葬(ふくそう)されていました。5世紀中頃の古墳と考えられています。

この他,串良町の岡崎古墳群,高山町の塚崎古墳群(国指定史跡)があり,肝属平野を中心に畿内型の古墳が集中しています - ■薩摩半島西岸沿いの古墳■

- 薩摩半島西岸沿いでは,どのような様相が見られるのでしょうか。

前述のように,いち早く畿内型古墳が出現するのは,阿久根市の鳥越1号墳です。墳丘は削平され形状は不明ですが,竪穴式石室は九州第2位の大きさで,初期畿内型古墳の特徴を備えています。その後も5世紀中頃以降,長島の小浜崎古墳群や指江古墳群,阿久根市の脇本古墳群など,畿内型古墳がみられます。

このような畿内型古墳は,川内市までみられ(船間島古墳等),川内市がその南限とされていました。平成10年,これまでの認識を一変させる発掘が指宿市でありました。弥次ケ湯(やじがゆ)古墳です。この発見は,古墳文化の南限の見直しと,階層社会がすでにこの地域でも成立していたことを認識させるものでした。 - ■南九州の古墳の様相■

-

地下式横穴墓

地下式板石積石室墓

立石土坑墓 - ここまで,畿内型古墳を中心に目を向けてきましたが,南九州では,畿内型古墳のほかに,地下式横穴,地下式板石積石室(ちかしきいたいしづみせきしつ),土坑墓(どこうぼ)等の埋葬(まいそう)形態があります。

畿内権力浸透の現れである高塚墳と,南九州独特の墓制である地下式横穴,地下式板石積石室は混在しています。このことは,大和政権の影響が南九州まで及んでいたにもかかわらず,その全てを受け入れたのではなく,南九州の古墳文化がこれまでの文化を踏襲した中に,大和政権の影響を受け入れる形で形成されたことも示しています。

南九州のある地域は早くから大和の文化を受け入れ,ある地域は最後まで抵抗をしたものと思われます。そこには,喜怒哀楽を伴った人々のドラマがあり,古墳は悠久の時間,これらのドラマを眺めつつも,「黙して語らず」。今後も世の移ろいを眺め続けるでしょう。 - 用語解説

-

墳丘 墓に付属する盛土・積石などで,墓標としての性格とともに,遺体をおおう役割をもつもの。 須恵器 古墳時代から平安時代までみられる陶質土器の総称。

登り窯(かま)を用いて,約1,100度の還元焔(かんげんえん)によって灰青色に焼き上げる。埴輪 古墳の周りや上に置かれた素焼の土製品の総称。円筒形や家,動物,人などの形をしたものがある。 伽耶 紀元4世紀頃,朝鮮半島の南部に群拠した小国家群。

連合体をなしながらも一国にまとまることなく,新羅に征服され滅亡する。竪穴式石室 古墳の埋葬施設の一種。棺(ひつぎ)を設置したのち,四方に扁平な割石を小口積みにして壁を築き,その上に天井石をのせ閉鎖する。 短甲 胴部分のみを防御するための鉄で出来た甲(よろい) - (文責)大保 秀樹

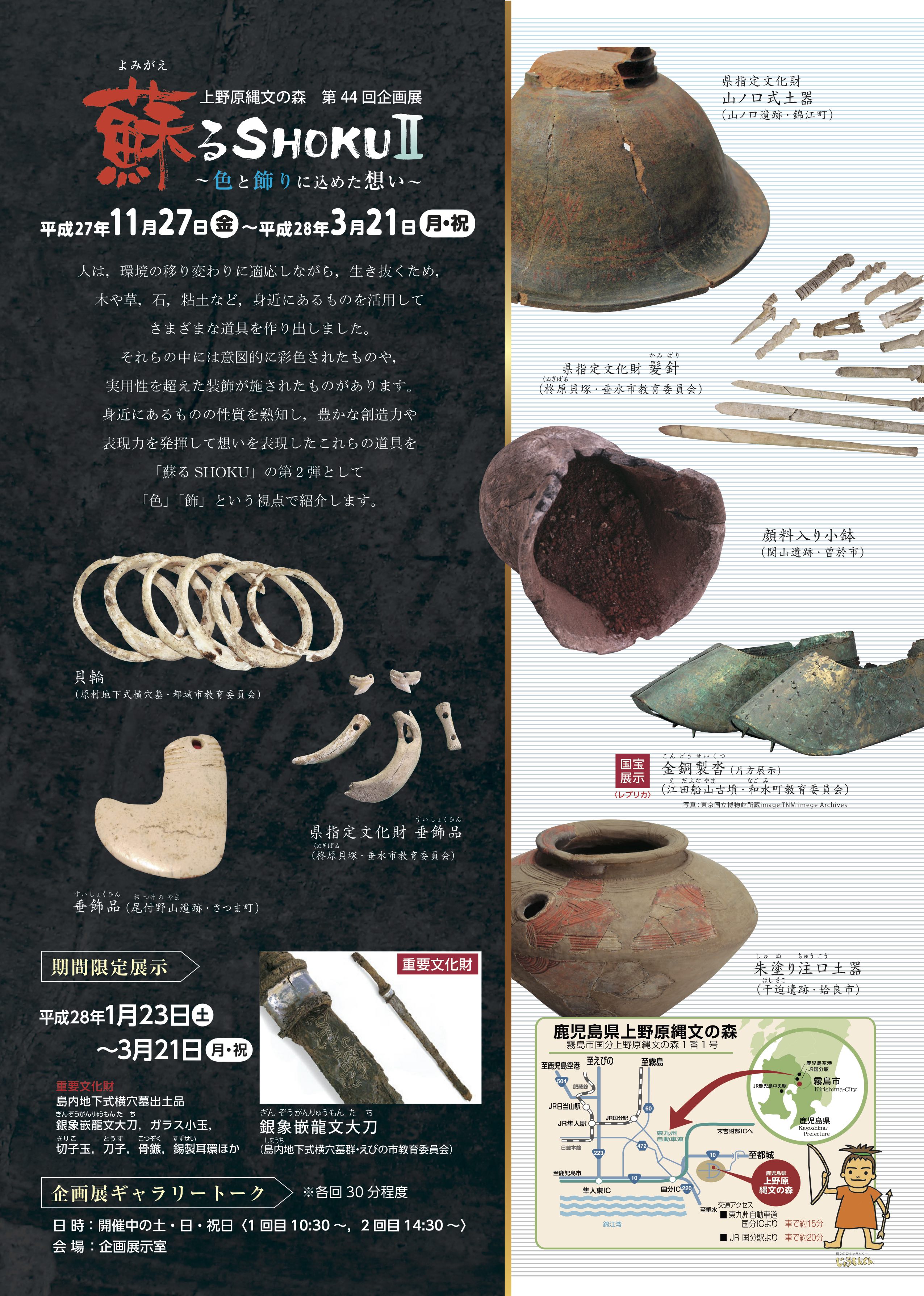

第44回 蘇るSHOKUⅡ

- 上野原縄文の森 第44回企画展

蘇るSHOKUⅡ

~色と飾りに込めた想い~ - 開催期間:平成27年11月27日(金)~平成28年3月21日(月・祝) ※終了しました

- ■注目の一品~今回の展示品の中から~■

- ※ ○の中の遺物の写真にカーソルをのせると,遺物の紹介コメントが現れます。

-

-

国宝〈レプリカ〉展示

(片方展示)

(片方展示)

(写真:東京国立博物館所蔵image:TNM image Archives)きんせいしんようがたたれかざりつきみみかざり

金製心葉形垂飾付耳飾こんどうせいくつ

金銅製沓江田船山古墳(和水町教育委員会) 江田船山古墳(和水町教育委員会)

期間限定展示品【平成28年1月23日(土)~3月21日(月・祝)】

じかん

耳環・ガラス玉ほかぎんぞうがんりゅうもんたち

銀象嵌龍文大刀島内地下式横穴墓群

(えびの市教育委員会)島内地下式横穴墓群

(えびの市教育委員会) - ■企画展講演会■

-

平成28年1月23日(土)13時30分~15時 ※終了しました

【講 師】熊本県立装飾古墳館 学芸課長 坂口 圭太郎氏

【定 員】80人程度(要事前申込)

【資料代】100円

【場 所】展示館多目的ルーム

講演会終了後,希望者を対象に企画展示室でギャラリートークを行います(別途展示館利用料金が必要となります)。 - ■企画展ギャラリートーク■

-

企画展開催中に展示の解説を行います。

【日 時】 開催中の毎週土・日・祝日

1回目 10:30~ 2回目 14:30~ ※各回30分程度

【会 場】 企画展示室 -

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内

縄文の森から 平成27年11月

平成27年11月26日(木)

残りわずか!!

一日縄文人体験 第5回

「縄文のリースを作ろう」

平成26年度の「縄文のリースを作ろう」より

12月5日(土)午前10時から行います!(参加料50円)

縄文の森で採れる自然素材で作ります。オリジナルの縄文のリースと思い出を作りましょう。

問い合わせ先

上野原縄文の森 電話 0995-48-5701

考古ガイダンス第9回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第9回 南九州独特の墓制 - 地下の暗い穴の中,サーチライトの明かりのもと,人骨といっしょに横たわる一人の男がいます。上には,下の方をのぞき込みながら待っている男の人も一人いました。

「右からいくら。」「右から35センチです。」と,大きな声のやり取りが聞こえてきます。何の場面か分かるでしょうか。

これは,肝属郡吾平町にある中尾遺跡で,墓(はか)を調査しているときの場面です。墓といっても高塚墳(たかつかふん)ではなく,地下式横穴墓(ちかしきよこあなぼ)と呼ばれる古墳時代の墓です。

3世紀末から4世紀に,近畿地方を中心に土を盛り上げてつくる高塚墳と呼ばれる大きな墓が造られるようになり,5世紀までには東北から九州まで分布するようになりました。しかし,南九州では,高塚墳を造るようになるとともに,地下式横穴墓,地下式板石積石室墓(ちかしきいたいしづみせきしつぼ)という南九州独特の墓や,土坑墓(どこうぼ)という墓がつくられるようになりました。

そこで,今回はこれらの墓はどのような墓なのか,その構造や分布,副葬品(ふくそうひん)について,鹿児島県内の遺跡を通して紹介していくことにします。  1 中尾遺跡 吾平町

1 中尾遺跡 吾平町

2 宮ノ上地下式横穴墓群 吾平町

3 祓川地下式横穴墓 鹿屋市

4 岡崎地下式横穴墓群 串良町

5 神領地下式横穴墓群 大崎町

6 永山地下式板石積石室墓群 吉松町

7 平田地下式板石積石室墓群 大口市

8 瀬ノ上地下式横穴墓群 大口市

9 別府原地下式板石積石室墓群 薩摩町

10 横岡地下式板石積石室墓群 川内市

11 亀ノ甲遺跡 霧島市

12 成川遺跡 山川町

13 松之尾遺跡 枕崎市

※各番号は,地図中の番号に対応- 【地下式横穴墓・地下式板石積石室墓・土坑墓の分布】

- ■地下式横穴墓(ちかしきよこあなぼ)■

-

地下式横穴墓

地下式板石積石室墓群 土坑墓

土坑墓  地下式横穴墓とは,地表から竪穴を掘り,その竪穴の底から横方向に掘り進めて,玄室(げんしつ)という遺体を置く部屋を造る墓です。埋葬した後は,羨道(せんどう)という玄室の入り口を土のかたまりや軽石等でふさぎ,竪穴部を埋め戻すものです。

地下式横穴墓とは,地表から竪穴を掘り,その竪穴の底から横方向に掘り進めて,玄室(げんしつ)という遺体を置く部屋を造る墓です。埋葬した後は,羨道(せんどう)という玄室の入り口を土のかたまりや軽石等でふさぎ,竪穴部を埋め戻すものです。

この地下式横穴墓は,宮崎県の一ツ瀬川流域を北限とし,宮崎平野部,宮崎県内陸部,川内川上流域部,志布志湾岸及び内陸部,熊本県人吉盆地で確認されています。- 【写真 中尾遺跡(肝属郡吾平町)】

2号墓の玄室(中央上)と羨道(中央下)玄室には副葬品の鉄剣があり,羨道は火山灰の塊で塞いである。 - 川内川上流域部では大口市に瀬ノ上(せのうえ)遺跡などがあります。

この瀬ノ上遺跡では地下式横穴墓11基が調査されています。副葬品として,鉄剣(てっけん)・鉄鏃(てつぞく)などとともに蛇行鉄剣(だこうてっけん)という珍しいものが出土しています。  志布志湾岸内陸部では先に紹介した吾平町中尾遺跡などがあり,中尾遺跡では地下式横穴墓6基が確認されています。人骨が残っているものがあり,1つの玄室に3体の人骨が埋葬されたものもあります。副葬品として,金環(きんかん),鉄剣,織物の一部が付着した鈴が出土しています。

志布志湾岸内陸部では先に紹介した吾平町中尾遺跡などがあり,中尾遺跡では地下式横穴墓6基が確認されています。人骨が残っているものがあり,1つの玄室に3体の人骨が埋葬されたものもあります。副葬品として,金環(きんかん),鉄剣,織物の一部が付着した鈴が出土しています。

【写真 中尾遺跡(肝属郡吾平町) 6号墓の玄室内】

二体の人骨と鉄剣などの副葬品- また,同町宮ノ上(みやのうえ)地下式横穴墓群では,玄室に軽石製の組合せ石棺をもつものが確認されています。この志布志湾岸及び内陸部では,宮ノ上地下式横穴墓群のように軽石製の組合せ石棺をもつものが見られます。さらに,鹿屋市祓川(はらいかわ)地下式横穴墓のように短甲・衝角付冑(たんこう・しょうかくつきかぶと)を副葬品としてもつものもあり,この短甲・衝角付冑は考古資料として県指定を受けています。

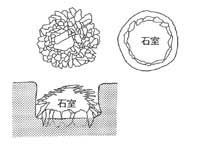

- ■地下式板石積石室墓(ちかしきいたいしづみせきしつぼ)■

地下式板石積石室墓とは,地表から竪穴を掘り,この竪穴の底に板石や扁平な河原石を使って石室(せきしつ)という部屋を造り遺体を埋葬し,その上に魚の鱗(うろこ)のように板石を積み上げて遺体を覆う墓です。最初に掘った竪穴は埋め戻されます。

地下式板石積石室墓とは,地表から竪穴を掘り,この竪穴の底に板石や扁平な河原石を使って石室(せきしつ)という部屋を造り遺体を埋葬し,その上に魚の鱗(うろこ)のように板石を積み上げて遺体を覆う墓です。最初に掘った竪穴は埋め戻されます。

【写真 別府原古墳公園(薩摩郡薩摩町)の地下式板石積石室墓】- この地下式板石積石室墓は,熊本県天草・芦北地方や鹿児島県出水市など八代海沿岸部,熊本県の球磨川上流域部,川内川流域部,宮崎県大淀川上流部で確認されています。

川内川流域部では大口市に平田遺跡などがあり,この平田遺跡では長方形・多角形・円形の形の石室をもつ地下式板石積石室墓140基が確認されています。また,吉松町永山遺跡では地下式板石積石室墓の周囲に円形の周溝を巡らしているものもあります。

川内川流域部では大口市に平田遺跡などがあり,この平田遺跡では長方形・多角形・円形の形の石室をもつ地下式板石積石室墓140基が確認されています。また,吉松町永山遺跡では地下式板石積石室墓の周囲に円形の周溝を巡らしているものもあります。

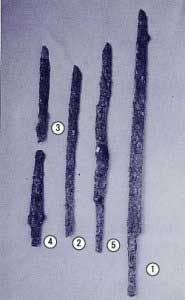

【写真 横岡地下式板石積石室墓群(川内市) 7号墓の石室・副葬品】- 副葬品を見てみると,鉄剣・鉄鏃などが多いですが,川内市横岡地下式板石積石室墓群のように金環(きんかん)・冑(かぶと)・蛇行鉄剣をもつものもあります。

- ■土坑墓(どこうぼ)■

- 土坑墓とは,地面に長方形あるいは楕円形・円形の穴を掘り,そこに遺体を埋葬する墓です。薩摩半島南部と錦江湾沿岸部の一部で確認されています。

薩摩半島南部では揖宿郡山川町に成川遺跡があり,1.5ヘクタールほどの広さに100を越える土坑墓があり,300をこえる人骨が発見されています。副葬品として,鉄剣・鉄刀・鉄鏃があり,蛇行鉄剣も出土しています。また,枕崎市の松之尾(まつのお)遺跡でも土坑墓が30基あまり確認されており,鉄鏃・刀子(とうす)・刀が副葬品として出土しています。

錦江湾沿岸部では霧島市に亀ノ甲(かめのこう)遺跡の土坑墓があり,副葬品として環頭大刀(かんとうたち)・鉄鏃・刀子が副葬品として出土しています。 -

横岡地下式板石積石室墓群

(川内市)

7号墓の副葬品(写真と実測図)左

1 長刀

2 小刀

3 短刀

4 短剣

5 蛇行鉄剣

右

1 三本の鉄鏃

2 四本の鉄鏃と一本の刀子

横岡地下式板石積石室墓群

(川内市)

5号墓の副葬品 - 今回紹介した地下式横穴墓や地下式板石積石室墓は,竪穴を深く掘ったうえに更に横穴を掘ったり石で石室を造ったりする墓です。これは大変手間のかかることであり,労力を要することです。なぜ労力を要する墓を造ったのでしょうか。また,高塚墳と南九州独特の墓が共存することは何を意味するのでしょう。さらに,南九州独特の墓が高塚墳と比べても引けを取らない副葬品をもっているということについてはどうでしょうか。

高塚墳は大和朝廷から派遣された者の墓,地下式横穴墓などは南九州在住民族の墓というように決められていたのでしょうか。それとも,大和朝廷との関係の違いによるものでしょうか。まだ,解明されていないことはたくさんあります。

みなさん,それぞれに思いを巡らせてみてはいかがでしょうか。 - 用語解説

-

副葬品 遺体の埋葬にあたり死者に副えて置いた品。 鉄剣 鉄製の両刃の武具。 鉄鏃 矢の先端に装着し突き刺すための鉄製の武具。矢尻ともいう。 刀子 ナイフ・こがたなのこと。 蛇行鉄剣 剣身部をゆるくS字形に蛇行させた剣形鉄器。 金環 環状の耳飾りのなかで,金製または青銅に金メッキを施したもの。 冑 頭部を防御するための鉄製の武具。 短甲 胴部分のみを防御するための鉄製の甲(よろい)。 衝角付冑 前面が衝角(船のへさき)に似た冑。 組合せ石棺 底・壁などの各部分を石で組み合わせてつくった棺。 環頭大刀 つか(手で握るところ)の先が環状になっている大きな刀。 - (文責)溝口 学

埋文だより第68号

縄文の森から 平成27年10月

平成27年10月30日(金)

平成27年度考古学講座第4回 ※終了しました

「遺跡を見学しよう」

発掘調査中の遺跡を見学し,最新の発掘調査成果について学びます。

※写真は平成26年度の様子です。

見学場所:小牧遺跡(鹿屋市串良町細山田)

集合場所:鹿児島県上野原縄文の森

時 間:終日(9:30~16:00(予定))

定 員:45人

参 加 料:2,100円程度(参加希望者へ後日連絡します)

※当日は埋蔵文化財調査センターによる現地説明会が別途行われます。詳しくはこちらから

平成27年10月30日(金)

平成27年度 ミニ企画展

県内の文化財の紹介

11月8日(日)まで開催中!

福昌寺跡や刀匠玉置家歴代の墓など,鹿児島市の文化財を写真パネルで紹介しています。(協力:鹿児島市教育委員会)

平成27年10月9日(金)

平成27年度 第17回 ※終了しました

中学校社会科夏休み作品展

ネットワーク中学校社会科の会

平成27年10月12日(月)まで開催中!

夏休みに県内の中学生が取り組んだ社会科作品の受賞作品を展示しています。