南の縄文調査室から平成30年10月

- 平成30年10月29日(月)

-

県立埋蔵文化財センター2階「廊下一品」コーナー 足形土製品【渡畑・芝原遺跡(南さつま市)】 センター2階「廊下一品」コーナーの展示品を入れ替えました。

今回の展示品は,縄文時代(約4,000年前)の足形土製品です。

カッパ!恐竜?の足を思わせる,この不思議な形の土製品は,万之瀬川下流の川岸の二つの遺跡からそれぞれ出土しました。足首のほうは渡畑遺跡からで,足のほうは芝原遺跡からです。

足首と足の出土地点の距離はわずか80mほどですが,まず出土した時期が異なります。また,渡畑,芝原の二遺跡は,隣接しているとはいえそもそも別々の遺跡です。普通でしたら,この二つがくっつくことは,まずなかったでしょう。

それでもこうやって,足の形に復元できたのは,縦に流れるように施される沈線という特徴もさることながら,「あんなものがあった」と当時の調査員の記憶にこの二つが強く残っていたからでしょう。それだけ変わった特徴を持つ土製品です。

ぜひ,埋蔵文化財センターにお越しの際は,4,000年ぶりに一つになった足形土製品の姿をご覧ください。

縦に流れる沈線とつま先の小さな指が特徴。足のサイズは10.5㎝,高さ約8㎝。 -

写真にカーソルを乗せると,拡大して表示されます。

縄文の森から 平成30年10月

かごしま遺跡フォーラム2018

縄文の森だよりVol.35

考古ガイダンス第44回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第44回 アジアに開ける交易 - ■中世の交易と持躰松遺跡■

中世の交易は私たちが考えるよりもはるかに広い範囲で行われていました。現代の長距離輸送はトラック輸送・船舶輸送・航空輸送といった陸・海・空の手段によってなされています。その中の大部分は陸の輸送手段であるトラック輸送であるとも言われています。

中世の交易は私たちが考えるよりもはるかに広い範囲で行われていました。現代の長距離輸送はトラック輸送・船舶輸送・航空輸送といった陸・海・空の手段によってなされています。その中の大部分は陸の輸送手段であるトラック輸送であるとも言われています。

中世の輸送手段は馬・船・などによる輸送で,陸・海の二種類でした。現代とは異なり長距離輸送は船舶輸送が主でした。このことは全国各地の中世の遺跡から,海を隔てた中国からの輸入陶磁器が大量に出土することからも理解できます。- 【写真 持躰松遺跡と万之瀬川・吹上浜】

- 金峰町には持躰松(もったいまつ)遺跡があります。金峰町と加世田市の境界を流れる万之瀬川(まのせがわ)沿いに立地する遺跡です

- 中世の12世紀から13世紀頃の輸入陶磁器・国産陶器などが鹿児島県内では比較的大量に出土しています。12世紀後半の頃は平氏政権の積極的な施策により中国の宋の貿易船が瀬戸内海を通って摂津(せっつ)の大輪田泊(おおわだのとまり)まで入るようになりました。その航路の途中には肥前や薩摩にも寄港していたといわれており,持躰松遺跡周辺は万之瀬川を背景とした広域な交易に関する場であった可能性も考えられます。

この頃,現在の日置郡一帯に強い勢力を持っていたのは阿多氏です。この一族は肥前~薩摩~南西諸島とのつながりを持っていたことから,持躰松遺跡は阿多氏に関係する可能性もあります。 - ■南島系陶質土器とカムィヤキ古窯跡■

- 同じ金峰町内に位置する小薗(こぞの)遺跡では溝状遺構によって囲まれた区域内から少なくとも5軒以上の掘立柱建物跡と竪穴遺構が発見され,持躰松遺跡とほぼ同時期の陶磁器などが出土しています。中国との交易になんらかの形で関与していた有力者の関連施設であった可能性のある遺跡です。また,この2つの遺跡からは南島との交易に関わるものが発見されています。「南島系陶質土器(なんとうけいとうしつどき)」「類(るい)須恵器」などと呼ばれているもので,南西諸島で多く出土しています。現在のところ出土地をみると最南端は沖縄県波照間(はてるま)島,最北端は出水市出水貝塚です。今後,さらに発見例が増える可能性が高いと思われます。

この南島系陶質土器は徳之島伊仙(いせん)町のカムィヤキ古窯(こよう)跡群で焼かれたものです。

この南島系陶質土器は徳之島伊仙(いせん)町のカムィヤキ古窯(こよう)跡群で焼かれたものです。

カムィヤキ古窯跡群は1977年に発見され,11世紀から13世紀にかけて使用されていたことが明らかになりました。また,これまでの調査によって東西約2km,南北約1kmの範囲に数基~10数基の窯を単位とした11グループの古窯支群が確認されました。

【図 窯の断面模式図】- これらの大半は国有林の山中にあり,保存状態は極めて良好です。南島の中世の交易を考える上でもこれからの調査・研究が期待されます。

- ■沈没船の積荷か?倉木崎海底の遺物■

大島郡宇検村倉木崎(くらきざき)の海底からはサンゴや海藻が付着した青磁・白磁の碗・皿などの破片が多数発見されました。これらの陶磁器は12世紀後半から13世紀前半の頃の遺物で,南宋の龍泉窯(りゅうせんよう)などの窯で焼かれたものが中心を占めています。

大島郡宇検村倉木崎(くらきざき)の海底からはサンゴや海藻が付着した青磁・白磁の碗・皿などの破片が多数発見されました。これらの陶磁器は12世紀後半から13世紀前半の頃の遺物で,南宋の龍泉窯(りゅうせんよう)などの窯で焼かれたものが中心を占めています。

【写真 倉木崎海底遺物の様子】

南宋で焼かれた磁器は日本をはじめ,東南アジアなどへも流通しており,重要な交易品であったことがわかります。持躰松遺跡などで発見されている輸入品も南宋産のものです。これらの遺物が海底に散乱した状態で眠っていることについては,交易船の沈没か,交易船がなんらかの理由で積荷を廃棄したかのどちらかが考えられます。- 南西諸島で大量に発見される中国製の陶磁器は12世紀以後のもので,どちらにしてもこの頃に交易船が行き来していたことは間違いなさそうです。この背景には12世紀後半に中国が宋から金・南宋へ移行することと,中国の商業集団の活発化の影響が考えられます。この時に南島は停泊地・給水地となり,硫黄・ヤコウガイなどが交易品とされたでしょう。これらの交易活動によって物や情報を吸収し,新しい文化を築いていくのです。

- ■アジアへ開ける「大交易時代」■

持躰松遺跡では中国と日本の商人による商業活動の痕跡が14世紀頃までみられます。その後の持躰松遺跡は畠地となり交易の跡は見る影もなくなくなってしまいます。この持躰松遺跡などに代表される時期を経て「大交易時代」と呼ばれる14世紀末から15世紀中頃にかけて琉球が中継貿易でおおいに栄えた時代へと突入し,南西諸島だけでなく日本全体ひいては東南アジアまで含めた大きな地域の交易が行われるようになるのです。

持躰松遺跡では中国と日本の商人による商業活動の痕跡が14世紀頃までみられます。その後の持躰松遺跡は畠地となり交易の跡は見る影もなくなくなってしまいます。この持躰松遺跡などに代表される時期を経て「大交易時代」と呼ばれる14世紀末から15世紀中頃にかけて琉球が中継貿易でおおいに栄えた時代へと突入し,南西諸島だけでなく日本全体ひいては東南アジアまで含めた大きな地域の交易が行われるようになるのです。

持躰松遺跡をはじめとする万之瀬川流域の調査はまだ続きます。これから明らかになることや新たな事実の発見などもあるでしょう。

- 複雑な様相を持つ中世の交易に関する研究はまた新たな展開を見せるかもしれません。これからも中世から目が離せません。

- 用語解説

-

摂津 現在の大阪府と兵庫県の一部 ヤコウガイ 螺鈿(らでん)細工の原料となる巻き貝。奥州平泉でも出土例がある 硫黄 火薬の原料になる - (文責)上床 真

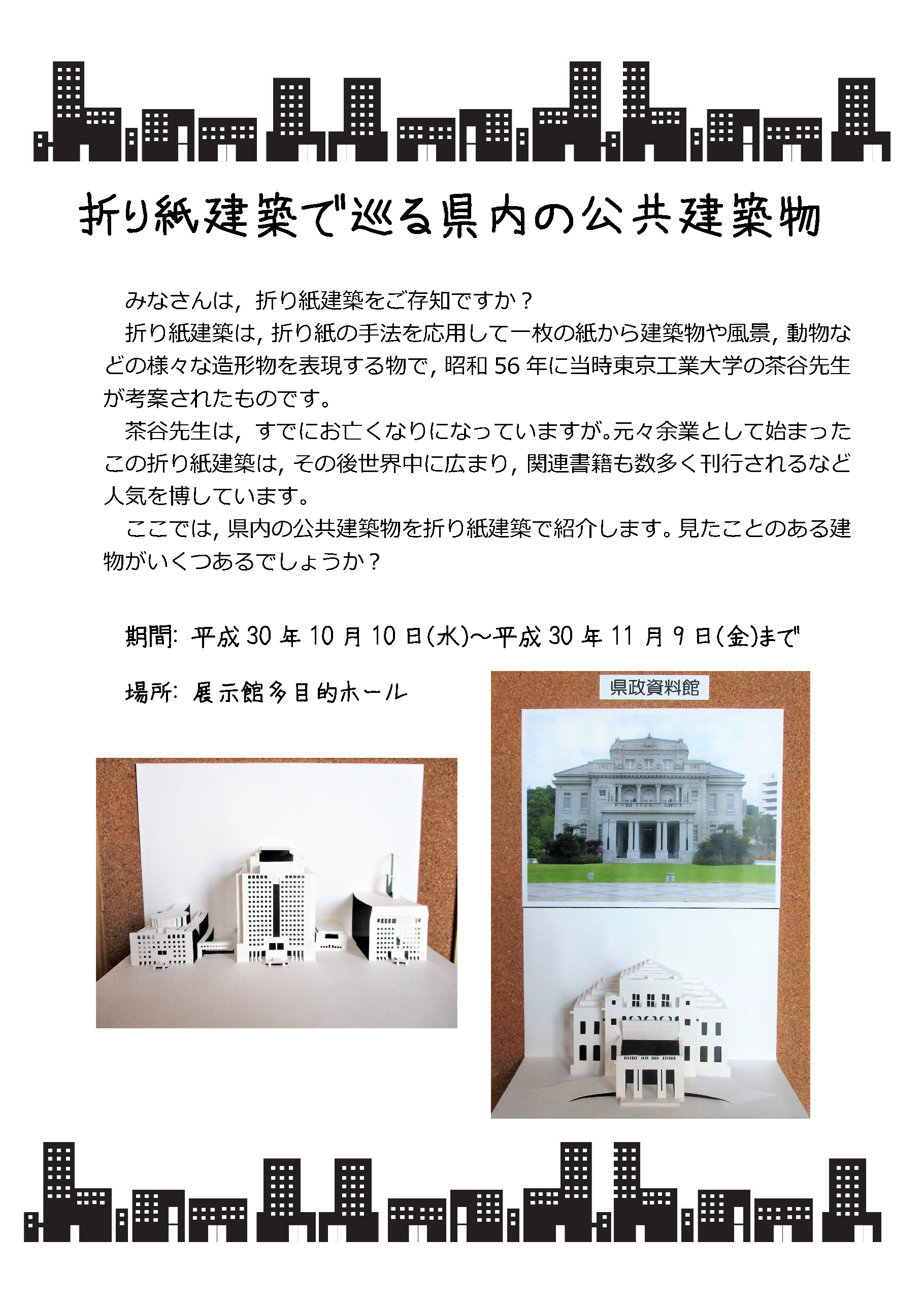

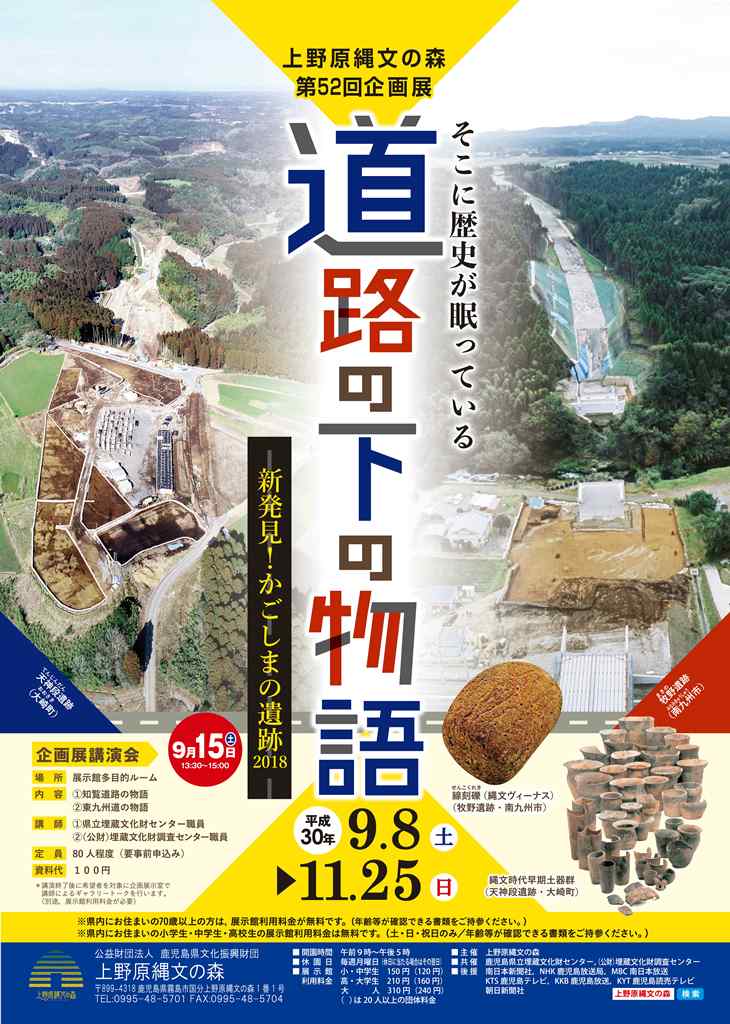

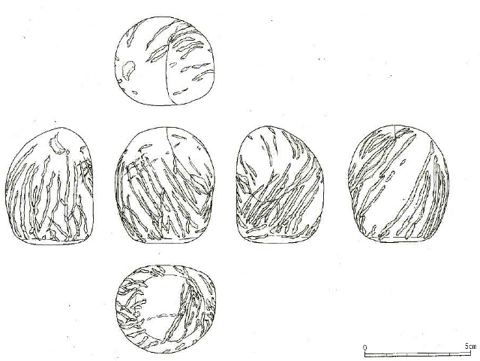

第52回 道路の下の物語~新発見!かごしまの遺跡2018

- 開催期間:平成30年9月8日(土)~平成30年11月25日(日)

-

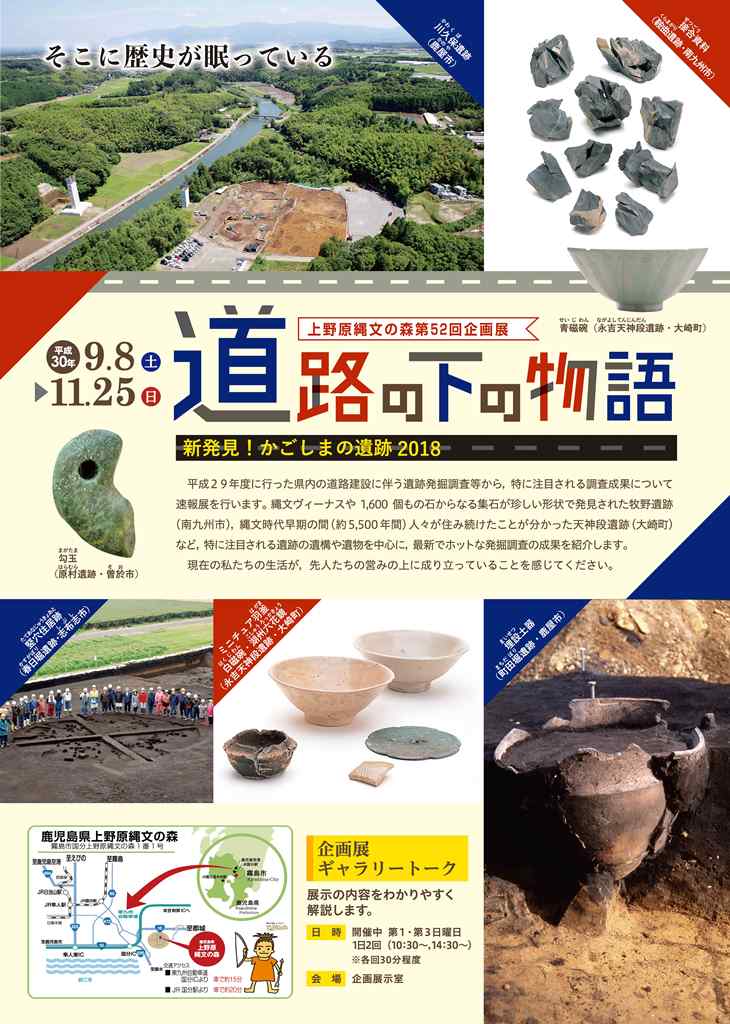

平成29年度に行った県内の遺跡発掘調査は,道路建設に伴うものが大部分を占めています。その結果,今後,道路となっていく土地の下には,先人たちが生活をした痕跡が幾重にも重なって残っていることがわかりました。

知覧道路建設に伴う発掘調査が行われた牧野遺跡では,縄文時代草創期の調理場と考えらえる,1,600個もの石からなる集石遺構の中から,髪の毛が線刻された女性像(ヴィーナス)が見つかりました。また,東九州道建設に伴う発掘調査が行われた天神段遺跡では,縄文時代早期(約11000年)前から約4000年もの間,繰り返し人々が住み続けたことがわかってきました。今回の企画展では,道路の下に眠る先人たちの物語として,特に注目される調査成果の速報を紹介します。

現在の私たちの生活が,先人たちの営みの上に成り立っていることを感じてください。 - ■今回の企画展で紹介する主な遺跡■

-

- ■注目の展示品■

-

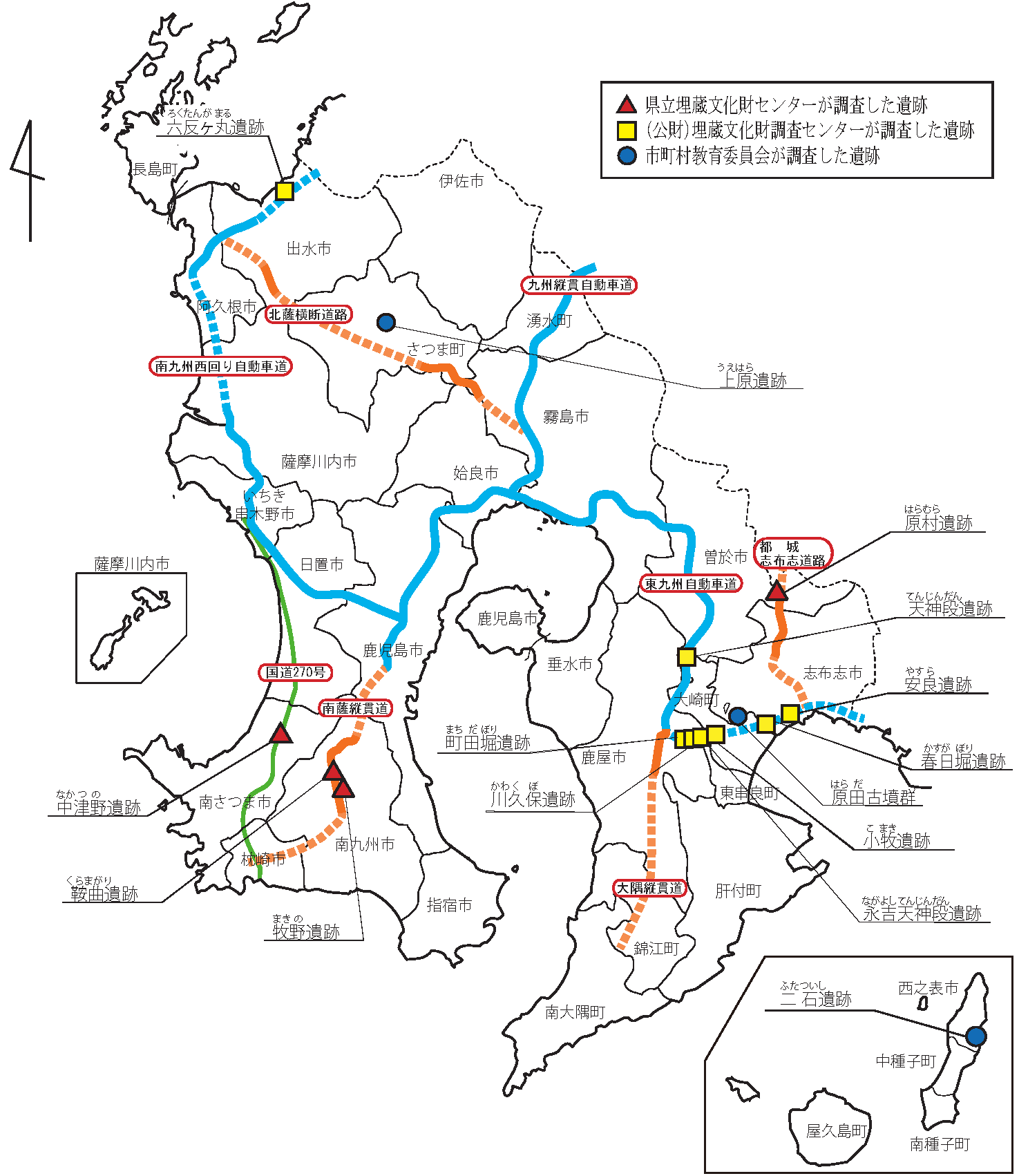

線刻礫(縄文ヴィーナス)【牧野遺跡・南九州市】

【線刻礫(縄文ヴィーナス)の実測図】

安山岩の円礫で,起き上がり小坊師の上部のような形をしています。縄文時代草創期から出土する玉随系の石の固い施文具により施文されたものと考えられます。痕跡をよく観察すると,底面から上に向かって刻まれ,また,下から見ると線が,らせん状となることから,手で持って石を回しながら施文していったものと考えられます。平坦面には,中央部に凹みが存在することから,全体が整形された可能性もあります。 - ■企画展講演会■

-

平成30年9月15日(土)13:30~15:00 ※終了しました 内 容 : ①「知覧道路の物語」

②「東九州道の物語」講 師 : ①鹿児島県立埋蔵文化財センター

第二調査係長 宗岡 克英 氏

②(公財)埋蔵文化財調査センター

調査第一係長 今村 敏照 氏定 員 : 80人程度(※要事前申し込み) 場 所 : 縄文の森展示館多目的ルーム 資料代 : 100円 ※ 講演会終了後,希望者を対象に企画展示室で講師による

ギャラリートークを行います。(別途展示館利用料金が必要) -

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内

考古ガイダンス第43回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

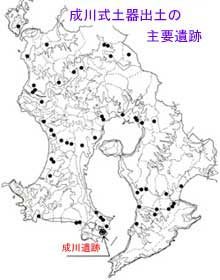

第43回 隼人が用いた土器 - 鹿児島県内の遺跡をまとめた最初の『遺跡地名表』を見ると,弥生時代後期と書かれた遺跡が非常に多いことがわかります。また,その時期の土器の形式名を調べてみると,「成川式土器」という名称の土器の記述がずいぶんと多いことに気が付きます。それこそが「隼人が用いた土器」といわれる土器なのです。昭和32年に発見された成川遺跡出土の土器を標準とする土器群です。

- ■成川遺跡■

薩摩半島の南端の指宿市市街地から旧国道を南に行くと山川の港が見えてきます。鹿児島の内部にあって,外海に背を向けた天然の良港です。その山川湾を左に見ながら狭い切り通しを右に入ると,成川の集落が広がってきます。

薩摩半島の南端の指宿市市街地から旧国道を南に行くと山川の港が見えてきます。鹿児島の内部にあって,外海に背を向けた天然の良港です。その山川湾を左に見ながら狭い切り通しを右に入ると,成川の集落が広がってきます。

集落を見下ろす南の端の小高い丘の中腹をバイパスが通り,かつてここに成川遺跡がありました。そこは,隼人たちの「奥津城(おくつき)」,共同墓地でした。

昭和32年,山川湾の埋め立てのためにこの地の土を掘って利用することになりました。近くを通り掛かった人が,人の骨らしい物がおびただしく散乱していることに気付き,指宿高校の教師に通報しました。

この教師は現地を確認し,ことの重大さを認識し,直ちに鹿児島県教育委員会(以下県教委)に連絡しました。県教委は直ちに工事を一時中止させると共に,短期間での調査を行うこととしました。- 調査の結果,ここは弥生時代ごろの墓地であること,遺跡は広域に広がることなどがわかり,貴重な遺跡であることから調査団組織による発掘調査が必要であることが判明しました。この結果を受けて,翌33年に文化財保護部(現在の文化庁)が主体となって本格的な調査が行われました。そして,200数十体にもおよぶ人骨が出土して,この時期としては全国的にも有数の墓地として知られるようになったのです。

報告書は調査が行われてしばらく経って刊行されました。その中で,遺跡の時代に触れ,この墓地が弥生時代中期から営まれているのは事実ですが,その下限については,地元の考古学者と中央の考古学者とでは若干見解が異なっていたようです。

報告書は調査が行われてしばらく経って刊行されました。その中で,遺跡の時代に触れ,この墓地が弥生時代中期から営まれているのは事実ですが,その下限については,地元の考古学者と中央の考古学者とでは若干見解が異なっていたようです。

【写真 成川遺跡の土坑墓群(奥手に見えるのは開聞岳)】

それは,ここから大量に出土した,当時の呼び方で『薩摩式土器』という形式の土器がどの時代まで使われていたか,という問題でした。地元の学者は,弥生時代からの土器の変化からこれを弥生時代後期に位置付け,これに対して中央の学者はこの土器に土師器に類似した土器が伴うことから古墳時代まで下げることを主張しました。- その結果,この遺跡をどの時代の遺跡と呼べばよいのかという戸惑いが起こってしまったといえます。そのことは,ここで大量に出土し,この成川遺跡を指標とする『成川式土器』をどの時代・時期の土器と呼べばよいのか,ということにも問われることになりました。

- ■成川式土器■

- 成川遺跡で出土した大量の土器の大部分は,壺と高坏(たかつき)と呼ばれる種類の土器でした。これは,遺跡が(共同)墓地という性格によるものと考えられます。といいますのも,死者との別れに際して“あの世”での新しい生活に“この世”から持っていってもらうお供え物を盛るものとして添えられたものだからです。日常的に使っていたカメなどがほとんど見られないのもそのためでしょう。

- ■成川式土器の形の変化■

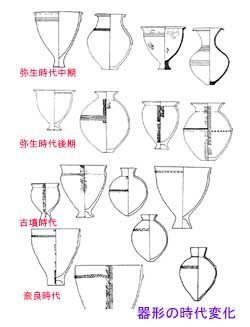

成川式土器は,南九州の弥生時代の土器の形から変化を遂げていったと考えられています。ここでは,主として形状変化の割合が明瞭に追い掛けられるカメについて述べることにします。壺や高坏等については図に載せました。

成川式土器は,南九州の弥生時代の土器の形から変化を遂げていったと考えられています。ここでは,主として形状変化の割合が明瞭に追い掛けられるカメについて述べることにします。壺や高坏等については図に載せました。

成川遺跡にもあった弥生時代中期のカメは,口が本体に対してほぼ直角になるように付いており,“逆L字形”と呼ばれる形状となります。また,底にはどっしりとした高い円柱状の“あし”が付きます。

これが後期になると,本体に対して口が斜めに上がる,つまり,上向きになる“く字”の形状となります。また,底も高い上げ底となって広がってきます。

この辺りから南九州が文化的に停滞していたといわれるわけですが,この弥生時代後期の土器の形状が,基本的に変わらず,口の部分が内側に倒れてくる“内傾”あついは“内彎(ないわん)”と呼ばれる,見た目には極めて小さな変化でしかなくなってきます。

そしてこのことが,成川遺跡出土の土器を弥生後期と見るか,古墳時代と考えるか,という当時の見解とつながっていたのです。- ■成川式土器の終末■

このようにして,上げ底となる土器の一群が“隼人の用いた(時代の)土器-成川式土器”と呼ばれ,南九州に定着するに至ったわけですが,今度はこの土器がいつまで使われたか,という問題が起こってくることになりました。これは,当然といえばあまりに当然ではありますが,つい最近まで「成川式土器は,すでに土師器や須恵器を伴って出土すること(が多い)ことから,古墳時代の地方色の濃い土器であろう」と考えられていて,成川式土器イコール古墳時代として決定したかにみえていました。

このようにして,上げ底となる土器の一群が“隼人の用いた(時代の)土器-成川式土器”と呼ばれ,南九州に定着するに至ったわけですが,今度はこの土器がいつまで使われたか,という問題が起こってくることになりました。これは,当然といえばあまりに当然ではありますが,つい最近まで「成川式土器は,すでに土師器や須恵器を伴って出土すること(が多い)ことから,古墳時代の地方色の濃い土器であろう」と考えられていて,成川式土器イコール古墳時代として決定したかにみえていました。

- 【写真 成川遺跡の土坑墓群の遠景】

しかし,ことはそれほど簡単にはいきませんでした。成川式土器の“本場”成川からほど遠い,指宿市橋牟礼川遺跡から奈良時代に噴出した火山灰に覆われた層から成川式土器が見つかったのです。当時の日本の中央部からもたらされた須恵器と同じ層からの出土でした。

しかし,ことはそれほど簡単にはいきませんでした。成川式土器の“本場”成川からほど遠い,指宿市橋牟礼川遺跡から奈良時代に噴出した火山灰に覆われた層から成川式土器が見つかったのです。当時の日本の中央部からもたらされた須恵器と同じ層からの出土でした。

【写真 成川遺跡土坑墓から発見された人骨】- こうして,遺跡の発掘という地道な調査と運命的な出会いという幸運によって,この土器が奈良時代まで使用されていたことが判明しました。時あたかもこの南九州の地が,“隼人の国”と呼ばれていた時代でした。

- 弥生時代後期からほとんど変わることのない土器の形,500年程を祖先から受け継いだ形の土器で過ごしたわたしたちの地域の先人たちは,どのような感慨を抱いて“日本”という統一的な国家の中に組み込まれていく様を見つめていたのでしょうか。

壺や高坏といった中央からの文化や文物を受け入れる一方,カメに象徴されるような意固地とも思える地元の道具を自らの“遺産”として子や孫に,そして,その子孫たちに引き継いで行こうとしたと考えるのは,自分だけの感傷にすぎないのでしょうか。奈良時代の終わりから平安時代になると,そこは全国共通の土師器しか見られなくなり,隼人達の虚しい抵抗は終末を迎えました。 - (文責)繁昌 正幸

縄文の森から 平成30年8月

考古ガイダンス第42回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第42回 強者どもの拠り所 - ■中世山城■

武士が際だった存在であり,その力量を存分に発揮していた平安後期-戦国時代(中世)において,所領争いの決着手段は合戦でした。そして武士の拠(よ)り所となるのが城です。

武士が際だった存在であり,その力量を存分に発揮していた平安後期-戦国時代(中世)において,所領争いの決着手段は合戦でした。そして武士の拠(よ)り所となるのが城です。

城というと,立派な天守閣(てんしゅかく)や高い石垣,周りを囲む堀などを思い浮かべるかも知れませんが,現在目にするような城の多くは,豊臣秀吉(とよとみひでよし)の天下統一以降のもので,中世の城の中心は自然の地形を利用した山城(やまじろ)でした。

源平の戦いのころから鎌倉時代後期にかけては,騎馬武者(きばむしゃ)が一対一で名乗りながら戦うのが合戦の基本でした。その後,集団で戦うようになると,防御する側は館(やかた)の周りに堀を作り,柵(さく)を置き,高い足場を作った砦(とりで)や城郭(じょうかく)を築くようになりました。- 【写真 空堀の発掘調査(向栫城)】

- 南北朝時代に入り,全国各地で合戦によって勢力を確保して成長させようとする者が登場してくると,内乱が頻発(ひんぱつ)し,日常化してきます。そこで,城の防御機能を強化するために,自然の地形が作り出した見晴らしが効き,近寄りがたく,一定の平たんな台地や丘,山に城を築きました。そして戦闘の際は,そこに籠(こも)って戦いました。

- はじめは応急的なもので,簡単な造りであったと思われますが,合戦の長期化に伴い次第に整備され,○○城と呼ばれるような山城が登場し,中世の城の中心的なものとなりました。

特徴として,築城の際に自然の地形を利用して郭や曲輪(くるわ)を配置したり,空堀(からぼり)や門,石塁(せきるい)・土塁(どるい)などの施設を築くことで防御性の高い縄張り(なわばり)を確立していることが挙げられます。

近世の城が建物や堀,石垣など目に見えるのとは対照的に,中世山城は遺構の大半が地中に埋まっています。これは,山城が自然の地形を利用したもので,自然景観に溶け込む性格が強かったので,建設物は質素で実用的なものが多く,文化的・芸術的価値はあまり高くなかったのでしょう。

今現在,全国には2,5万~5万程度の中世山城があると推定されていますが,大部分はその範囲の確定もなされていないものが多いです。 - ■県内には600余の山城■

- 鹿児島県には600余の中世山城があり,貴重な文化財として調査研究され,保護と活用が進められています。ここで,県内各地にある中世山城の中からいくつか紹介します。

◆知覧(ちらん)城跡 (知覧町永里・国指定遺跡)

◆知覧(ちらん)城跡 (知覧町永里・国指定遺跡)

シラス台地特有の直立した崖(がけ)を利用して築かれた,南九州型の代表的な山城です。遺構の保存状態は極めて良好で,平成5年には国指定史跡となっています。近世の重要伝統的建造物として有名な,知覧麓の前身としても重要な意義があります。

【写真 国指定遺跡 知覧城跡】 ◆苦辛(くらら)城跡 (鹿児島市山田町)

◆苦辛(くらら)城跡 (鹿児島市山田町)

自然の川や崖を利用した連郭式(れんかくしき)山城で,郭には土塁が見られ,緩やかな斜面には郭を守るための帯曲輪(おびくるわ)の取り巻きがあります。その台地では,旧石器から中世・近世までの生活のあとがみられます。

【写真 帯曲輪の取り巻く苦辛城跡全景】- ◆向栫(むかいがこい)城跡 (東市来町伊作田)

山の斜面の裾野(すその)に位置し,城に伴う炉跡(ろあと)や大型土坑(どこう),空堀,国内外の陶磁器などが見つかりました。 - ◆平泉(ひらいずみ)城跡 (大口市山野)

自然地形を利用した九つの曲輪からなる多郭式山城で,それぞれの曲輪は造成が行われ平たん面を構築しています。歴史的に軍事上・交通上の要地として室町時代から近世初期ごろまで活用されていました。 - この他にも代表的な山城として,清色(きよしき)城跡(入来町浦ノ名),高山(こうやま)城跡(高山町新富),志布志(しぶし)城跡(志布志町),蒲生(かもう)城跡(蒲生町下久徳),などがあります。

1587年5月,豊臣秀吉は九州勢に対して,「城割(しろわり)」を発令しました。一郡一城のみとし,必要な城のみを残して他を破壊することで,秀吉が全国を厳しく統治することとなりました。これをもって山城の理念としての存在が否定され,形として存続したとしても,強者(つわもの)どもが拠(よ)り所とした中世山城は終わりを迎えたのです。

現在に残る中世山城跡は,わたしたちに生きた歴史研究の貴重な素材を提供してくれています。開発などでその形を変えてしまう前に,史跡公園などに整備して保存の努力をしているところもあります。 - 用語解説

-

郭(かく) 建物のある平たんな区域 曲輪(くるわ) 防御のために造られた区域で,連なったものや単独のものがある。 空堀(からぼり) 水のない掘り下げた堀で,別名堀切ともいう。 帯曲輪(おびくるわ) 敵の侵入を防ぐため,取り巻くように空堀を何本もめぐらした曲輪。 石塁・土塁

(せきるい・どるい)石を積み上げたり土を盛り上げて築いた小さなとりで。 炉跡(ろあと) 火を使って煮炊きをしていた場所の跡。 - (文責)平木場 秀男

縄文の森から 平成30年7月

平成30年7月13日(金)

平成30年7月6日(金)