大願寺跡現地説明会

6月24日,大願寺跡(さつま町柏原)の現地説明会を行いました。

大願寺は1361年に創建されたと考えられている寺院で,この一帯を治めていた祁答院(けどういん)氏の菩提寺(ぼだいじ)です。

今回の調査は,「廃寺は語る」よみがえる鹿児島の仏教文化事業の一環として実施しました。トレンチ(遺跡の時代や遺構の分布などを確認するために,範囲を限定して掘り下げる溝)を4か所設定しました。その結果,土坑や溝跡,中世・近世のピット(柱穴)などの遺構,陶器などの遺物,縄文時代早期の土器を確認しました。

現地説明会ではこれらの成果を説明するとともに,大願寺の薬師堂跡や開山堂跡へ歩いてまわり,県指定文化財の石塔群についても紹介しました。

今回の説明会に40人の参加をいただきました。近隣の方々が多く,担当者の説明を聞きながら地域の歴史を再確認されていました。また,参加者から「近くにこんな場所もありますよ」など,新しい情報を教えていただきました。今後の調査や整理作業の参考にしたいと思います。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

報告書発送

6月21日,令和4年度に鹿児島県立埋蔵文化財センターと鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センターが刊行した発掘調査報告書の発送作業を行いました。

全9遺跡14冊(分冊含む)をセットにして段ボール箱に詰め,運送業者に引き渡しました。その数およそ260箱。

発送先は国立国会図書館や文化庁,大学など関係機関,県内外の教育委員会などです。各都道府県に行き渡り,活用していただけるようにしました。担当者のみなさま,到着するまで今しばらくお待ちください。

またこれらの報告書は,埋蔵文化財センターのホームページからPDF形式でダウンロード・閲覧できます。以下のリンクからご覧ください。

https://www.jomon-no-mori.jp/bunkazai-center/list/

|

|

|

|

|

|

|

|

全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会総会

令和5年6月8日,「全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会」総会が,鹿児島市のサンロイヤルホテルで開催されました。

「全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会」は,全国の自治体設立による埋蔵文化財センターや出土品管理センターなどが参加し,埋蔵文化財の保護・活用・調査研究の充実と情報交換や交流を目的として設立された組織です。

令和元年度から鹿児島県立埋蔵文化財センターが会長及び事務局を務めてきましたが,今回はその任期の最後の行事として,総会を開催しました。

全国各地の加盟機関が集まり,総会において令和4年度の事業報告や令和5年度の事業計画,次期事務局への引継ぎなどが行われました。

また,総会の中で,文化庁主任文化財調査官の近江俊秀氏による記念講演「埋蔵文化財保護行政の現状と課題」,鹿児島県文化財保護審議会会長の本田道輝氏による特別講演「南の考古学と埋蔵文化財保護行政の振興」がありました。

総会後は情報交換会が行われ,食事や鹿児島の焼酎を味わいながら,交流を深めることができました。

翌日の6月9日は,鹿児島城跡の御楼門や鹿児島県歴史・美術センター黎明館の視察見学を実施しました。参加された方々は,鹿児島の歴史や文化について理解を深められたようでした。

今回の総会を以って会長の役目を終えましたが,これからも各地の加盟機関と連携を図りながら,埋蔵文化財の保護・活用・調査研究の充実を進めてまいります。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発掘調査が始まりました~名主原遺跡(鹿屋市吾平町)~

令和5年5月,鹿屋市吾平町の名主原遺跡で発掘調査を開始しました。

昨年度は,古墳時代の花弁形建物跡や土器・石器がみつかっています。また,石包丁や砥石も出土しており,稲作を行っていた可能性が考えられます。

今年度の調査でも更に建物跡や溝跡,多くの土器や石器などが見つかっており,今後の成果が期待されます。

|

|

|

|

|

|

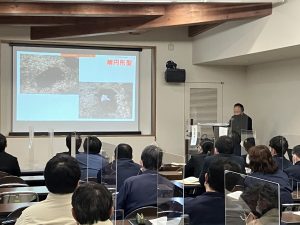

立塚遺跡3D

令和4年度業務報告会

2月27日(月),令和4年度の業務報告会を実施しました。業務報告会とは,鹿児島県立埋蔵文化財センターと(公財)埋蔵文化財調査センターが今年度行った発掘調査の概要や,報告書を刊行した遺跡の成果を紹介するものです。参加者は両センターの職員を始め,調査指導者や市町村の文化財担当職員など約70人で,会場およびオンラインで行いました。

今年度は,発掘調査を行った遺跡の「立塚遺跡(鹿屋市」と「六反ヶ丸遺跡(出水市)」を,報告書刊行した遺跡の「市来貝塚(いちき串木野市)」,「川久保遺跡(鹿屋市)」の報告を行いました。各遺跡の注目される成果が紹介され,最新の発掘調査・整理作業の報告を職員及び参加者たちは聞き入っていました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

文化財防火デーに避難訓練

1月26日は,文化財防火デーです。

埋蔵文化財センターでもこの日にあわせて,文化財を,そして自分たちの命を守るために,毎年訓練を行っています。

今年は図書室から出火した想定で,訓練を行いました。

初期消火活動や,所内職員および来所者への連絡,重要遺物の防火確認,屋外への避難などを,スムーズに行うことができました。

またその後は,職員で消火訓練も行い,万が一に備えて有意義な訓練ができました。

|

|

|

|

|

|

|

|

白銀の上野原

さつま町郷土史研究会の虎居城跡見学

令和5年1月20日(金)にさつま町郷土史研究会の方々が,虎居城跡発掘調査の見学に来られました。

まず,出土した遺物を紹介し,手に取って触れてもらいました。今回の調査で出土した遺物は15世紀代の青磁をはじめ,特に16世紀代の景徳鎮窯系の白磁の皿や青花の碗,福建・広東地方(漳州窯系など)などの中国製の輸入陶磁器が中心で,それら遺物の年代から推定される在城者が島津歳久や島津忠長であることに感心していました。

実際の発掘現場では,近世以降に作られたと考えられる石垣を見学し,宮之城島津家や菩提寺である宗功寺との関係に興味を抱いておられました。

虎居城の主郭にあたる松社城跡では,石塁や土塁により方形に区画された曲輪の配置が室町時代以降の伝統的な区割りであり,鎮座する大石は川内川河口域や紫尾山から運ばれたと考えられ,庭園の景石の可能性があることを説明しました。

今後,さつま町の歴史を語る上で参考になればと思います。

(写真提供:さつま町教育委員会)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|