ワクワク考古楽出前授業IN西之表市

令和6年10月2日(水)~3日(木)に,西之表市立古田小学校の1~6年生,西之表市立現和小の3~6年生,西之表市立上西小の3~6年生を対象に「ワクワク考古楽出前授業」を実施しました。

今回は,埋蔵文化財センターの仕事内容や上野原遺跡,学校の周辺や西之表市内の主な遺跡について学習しました。児童たちは,自分の住む地域や通っている学校の近くにも遺跡があることを知り,とても驚いていました。自分の家の庭を掘ってみたいと話している児童や,もし土器を見つけたらどうしたらいいかを尋ねる児童もいました。

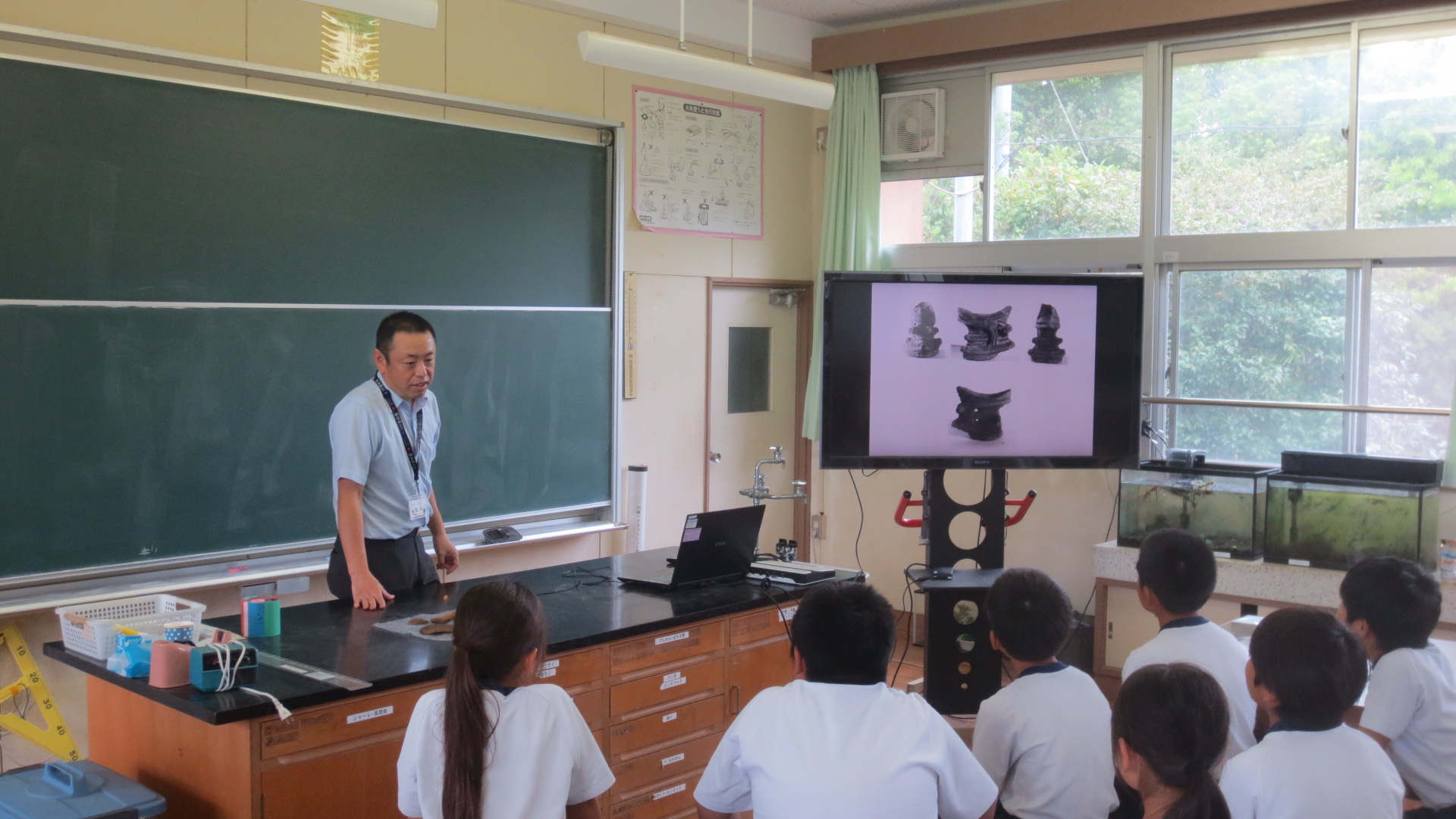

また,実際に遺跡から出土した土器や石器に触れながら,土器の文様をヒントに土器を古いと思われる順に並べてみたり,それぞれの石器の使い方などについて予想したりしていました。土器や石器に触れる際,目を輝かせながら,楽しく話し合う様子が印象的でした。

今回の授業を通して,自分たちの住む地域では古くから人々が生活を営んでいたことを知り,ふるさとを大切に思う心を育むきっかけになったらと思います。

子どもたちの感想

- 土器の形やもようが印象に残りました。何千年前の土器なんて,形も残っていないと思っていました。この授業で歴史に興味をもつことができました。

- 授業で縄文時代が一番長く続いていたことを知りました。教科書では数ページしか載っていなかったので,本当にビックリしました。

|

|

| 古田小学校での授業の様子 |

|

|

|

|

| 現和小学校での授業の様子 |

|

|

|

|

| 上西小学校での授業の様子 |

|

|

ワクワク考古楽出前授業IN鹿屋市立小中一貫校花岡学園

ワクワク考古楽IN日置市立伊作小学校

令和6年7月10日,日置市立伊作小学校で「ワクワク考古楽」(出前授業)を実施しました。

授業の前半は,学校近くの黒川洞穴の調査や整理作業で分かったことを紹介しました。身近なところから昔の人々の生活の跡が発見されていることに,子どもたちは驚いていました。

後半は,小学校の隣の吹上歴史資料館に移動しました。資料館には,鹿児島県の考古学をリードしてきた河口貞徳氏が行った黒川洞穴の調査成果を,「河口コレクション里帰り展」として展示していて,黒川洞穴から出土した土器や石器,貝製品,骨角器などの展示品を見学しました。

子どもたちは,黒川洞穴が長い間使用され続けていることに関心をもち,また丸玉状石器や獣骨で作られたかんざし,垂飾品を見て感動していました。

その後,上野原縄文の森のお出かけ体験隊による火おこし体験を行い,「昔の人達が火をおこすときの大変さが分かった」という感想を聞くことができました。

今回の授業で子どもたちは,自分たちの身近に黒川洞穴という有名な遺跡があることを知り,昔の人びとの生活を思いうかべることができたと思います。

ワクワク考古楽出前授業IN国分西小学校

令和6年6月14日,霧島市立国分西小学校で「ワクワク考古楽」(出前授業)を総合的な学習の時間の学習で,上野原縄文の森のおでかけ体験隊と合同で行いました。

まず,縄文時代や上野原遺跡の説明をしました。次に,縄文土器や縄文時代の石器,弥生土器について説明を行いました。

子どもたちは,土器や石器を実際に触って感触を楽しんだり,縄文と弥生の土器の比較をしたりしました。

また,国分西小周辺の歴史を調べるために,江戸時代・昭和・現在の地図を見比べて,町がどのように変化しているか確かめました。

子どもたちは,縄文時代は国分西小学校は海の中であったことに驚き,上野原遺跡に道跡や住居,調理施設があったこと等に興味をもって学習しました。

最後の質問タイムでは,縄文人の寿命や,建物の中で見つかるもの,昔の人々の方言や言葉の違いについてなど,多岐にわたる質問が出ました。今回の学習で,これまで以上に郷土の歴史に関心をもち,理解を深めることができたと思います。

|

ワクワク考古学IN鹿屋市立細山田中学校

令和6年7月5日,鹿屋市立細山田中学校で「ワクワク考古楽」(出前授業)を実施しました。

今回は1年生が,「地域の歴史や遺跡,文化財について知ろう」という学習目標で授業を行いました。

上野原遺跡や身近な地域にある遺跡として立小野堀遺跡,牧山遺跡,川久保遺跡等を紹介しました。また子どもたちは,縄文土器や弥生土器,石器や黒曜石など実際に手に取って観察し,土器の文様や石鏃の細かさに興味を示していました。

続いて,土器作りに挑戦しました。粘土を丁寧に積み上げ,貝殻や竹ぐしで文様を付け,それぞれが個性のある土器を完成させていました。昔の人々の苦労や工夫を実感したようでした。

生徒たちは,今回の学習で細山田にも多くの遺跡があることを知るとともに,郷土が昔から住みよいところであり,自分たちの生活環境をこれからも守っていくことの大切さを学んだようでした。

ワクワク考古楽出前授業IN野神小学校

令和6年6月21日,志布志市立野神小学校で「ワクワク考古楽」(出前授業)を実施しました。今回は6年生が,「縄文時代の人々の暮らし」について学習しました。

まず,縄文時代の遺構・遺物を紹介し,あわせて,発掘調査がどのように行われるかを説明しました。

次に,発掘調査で見つかった土器や石器の紹介をしました。子どもたちは,土器の模様や形に興味を持って,注意深く観察をしていました。また,石鏃や磨製石斧を手に取り,使い方を友達と話し合っていました。

続いて,火起こし体験に挑戦しました。当日は湿気が多く,火が着くか心配されましたが,多くの子どもたちが火を起こすことに成功しました。友達と声をかけあって,協力している姿が印象的でした。

今回の授業を通して,社会科の授業に関心を深め,地域の歴史により興味を持ってもらえるとありがたいです。

|

|

ワクワク考古楽出前授業IN鹿児島県歯科医師会

令和6年6月1日(土),鹿児島県歯科医師会雀大学の皆さん18名に,ワクワク考古楽を実施しました。

今回は,昨年度まで取り組んでいた「廃寺は語る! よみがえる鹿児島の仏教文化」事業の成果を中心に講演を行いました。

まず,廃仏毀釈について説明を行った後,令和3~5年度に実施した光台寺跡(指宿市),照信院跡(大崎町),大願寺跡(さつま町)発掘調査の成果について紹介しました。

学生さんたちは,神仏習合を示す遺物で,懸仏(かけぼとけ)の一部である照信院跡から出土した「華瓶(けびょう)」や,諏訪ノ前遺跡(阿久根市)の発掘調査で出土した仏像を手にされると,興味深く見入っておられました。

廃仏毀釈に関心をもっていらっしゃる方も多く,雀大学の皆さんの鹿児島への熱い思いにもふれることができる時間となりました。

|

|

|

|

【ワクワク考古楽出前授業IN鹿児島市立伊敷小学校】

5月29日(水),鹿児島市立伊敷小学校で「ワクワク考古楽」(出前授業)を実施しました。今回は,縄文時代について学習しました。

子どもたちは,実際に遺跡から出土した土器や石器に触れながら,土器の文様の作り方や,土器・石器の使い方などについて意見を出し合いました。土器や石器に触れる際,両手で大事そうに扱いながら楽しく話し合う様子が印象的でした。

今回の授業を通して,子どもたちが縄文時代のくらしについて思いを巡らせ,今後の学習に意欲的に取り組んでいくためのきっかけになれば,大変ありがたいことだと思います。

また今回は,縄文の森の「お出かけ体験隊」と合同での実施で,「勾玉づくり」を体験しました。一生懸命命勾玉づくりに取り組んだり,完成した作品を友達同士見せ合ったりしていました。

|

|

|

ワクワク考古楽出前授業IN志布志市立尾野見小学校

令和6年5月31日に,志布志市立尾野見小学校でワクワク考古楽(出前授業)を実施しました。今回は「地域の歴史や遺跡,文化財について知ろう」という学習目標で,6年生に授業を行いました。

最初に,埋蔵文化財センターの発掘調査の仕事を紹介しました。

次に,鹿児島県で見ることができる火山層について説明し,火山灰から年代がわかることを学習しました。

続いて,学校近くの京ノ峯遺跡や前谷遺跡を紹介しました。学校近くの「志布志市やっちくふれあいセンター」はかつて弥生時代の墓地だったと知り,そこから出土した弥生土器の実物を見たり触れたりすることで,自分たちの身近に遺跡があったことを実感できたようでした。

最後に,縄文土器や弥生土器,石器や黒曜石など実際に触ってもらい,いろいろな土器の文様や厚さが時代とともに変化していくことを学んでもらいました。また,長い年月を経て人々がそこで脈々と生活し,志布志市には多くの遺跡があることも知ってもらいました。

自分たちの郷土の歴史を知ることで,地域を大切にしていくことを学ぶ時間になってもらえればと思います。

|

|

|

|

ワクワク考古楽出前授業IN志布志市立泰野小学校

令和6年5月27日に,志布志市立泰野小学校でワクワク考古楽(出前授業)を実施しました。今回は「泰野の歴史や遺跡について知ろう」という学習目標で,6年生に授業を行いました。

最初に,縄文時代が続いた年数の長さをクイズ形式で紹介しました。子どもたちは縄文時代が一番長く続いた時代であることを知り,驚いていました。

次に,鹿児島を代表する遺跡として,上野原遺跡を紹介しました。

続いて,学校近くの「志布志市やっちくふれあいセンター」は,京ノ峯遺跡という弥生時代の遺跡であり,お墓や弥生時代の土器・石器が見つかっていることを説明しました。

子どもたちは実際に出土した土器や石器を手に取り,感触や重さを確かめていました。

今回の授業を通して,自分たちが住んでいる地域には1万年以上前から人々が暮らしていて,その営みが連綿と続いているということが,理解できたようでした。

|

|

|

|

|

|