考古ガイダンス第34回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第34回 律令政治の浸透 - ■―支配される隼人―■

「薩摩隼人」という言葉や町名として現代に生き続ける「隼人(ハヤト)」。もともとは古代の南九州の住民に対する呼び名でしたが,7世紀後半から使われ始めたようです。

「薩摩隼人」という言葉や町名として現代に生き続ける「隼人(ハヤト)」。もともとは古代の南九州の住民に対する呼び名でしたが,7世紀後半から使われ始めたようです。

この時期は大和朝廷が強力な中央集権国家をつくろうとした時代にあたります。こうした国づくりは律令(りつりょう)が制定されることによりその基礎ができあがり,奈良時代以降へと引き継がれていきました。このような中,日本各地へ広がる朝廷の支配は,中央から遠く離れた南九州にも及び始め,独自の生活と文化を持つ隼人の社会も次第にその統治に組み込まれていきます。- ■地方統治の拠点■

- 朝廷は全国を国─郡─里(郷)という行政単位に分けました。現在の鹿児島県も8世紀に入り,薩摩・多ね(たね)の2国が,続いて日向(ひゅうが)国の四郡を割いて,大隅国が713(和銅6)年に設置されました(多ね嶋は後に大隅国に編入)。郡については,10世紀の『和名類聚抄(わみょうるいじゅうしょう)』において,薩摩国が13郡,大隅国が8郡を数えます。国及び郡には,地域を治める役所として,国衙(こくが・国衙の所在地が国府)と郡衙がそれぞれ置かれました。

こうした国府や郡衙の所在が考えられる遺跡は,そこが地方統治の拠点として,特別な場所であったことを物語ります。例えば,規模の上で,庇(ひさし)をもつ掘立柱建物(ほったてばしらたてもの)など,構造の上で一般の集落とは異なる建物群が配置や方向に一定の規則性をもって検出されたり,瓦・硯(すずり)・緑釉陶器(りょくゆうとうき)・青磁・白磁といった特殊な出土品が発見されたりします。

また,土器に墨や刻みにより文字等を書いた墨書土器(ぼくしょどき)や刻書土器(こくしょどき)は,文字文化の浸透とともに,役人や僧侶など識字層の存在をうかがわせるものです。  薩摩国府跡(薩摩川内市)

薩摩国府跡(薩摩川内市)

薩摩国府は現在の川内市に置かれました。川内平野北側の台地上の六町四方(一町は約109メートル)が国府域であり,その中央付近の二町四方が国衙域と推定されます。

礎石を持つ建物跡や瓦を敷いた列などが発見されました。また,郡名ではないかとされる「高木」や国府の施設の一部を示すのではないかとされる「国厨」を記入した墨書土器や墨絵の描かれた土器,硯,緑釉陶器などの出土品があります。なお,大隅国府や多ね嶋国府については,確認されていません。

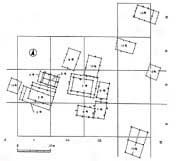

【図 薩摩国府の想定図】- 西ノ平(にしのひら)遺跡(薩摩川内市)

平安時代の掘立柱建物跡が10棟確認されたことや,100点を超える墨書土器や刻書土器,青銅製帯金具(おびかなぐ),須恵器(すえき)のかけらを転用した硯などの出土品から,この周辺に薩摩郡の郡衙があった可能性が強いとされています。

市ノ原(いちのはら)遺跡第一地点(いちき串木野市)

検出された掘立柱建物跡15棟の中には,大型のものや四方に庇を持つものがあり,また,緑釉陶器や「厨」と書かれた墨書土器などが発見されました。 -

【図 市ノ原遺跡 掘立柱建物跡の配置図】

【写真 掘立柱建物跡(市ノ原遺跡第一地点)】

人が立っている横の穴が柱の跡  この他,郡名である「阿多」と記された土師器(はじき)が出土した小中原(こなかはら)遺跡(金峰町),掘立柱建物跡群や「日置厨」と書かれた須恵器を出した安茶ヶ原(あんじゃがはら)遺跡(市来町)なども,同様に薩摩国内の郡衙に関わる可能性をもった遺跡としてあげることができます。

この他,郡名である「阿多」と記された土師器(はじき)が出土した小中原(こなかはら)遺跡(金峰町),掘立柱建物跡群や「日置厨」と書かれた須恵器を出した安茶ヶ原(あんじゃがはら)遺跡(市来町)なども,同様に薩摩国内の郡衙に関わる可能性をもった遺跡としてあげることができます。

小瀬戸(こせど)遺跡(姶良町)

大隅国の郡衙に関わる施設と考えられます。溝状遺構に区切られた区画,柱穴群や井戸跡が発見されました。また「大伴」「伴家」「仲家」などと書かれた墨書土器や刻書土器は,大伴氏(おおともし)をはじめ,中央の有力豪族との関連から注目されています。

- 【図 器に残された文字(池畑耕一『考古学ジャーナル』1991)1~7 小瀬戸遺跡 8~13 西ノ平遺跡】

- ■隼人の朝貢と古代の官道■

- 国府の設置などにより,律令制が徐々に浸透し始めますが,その進行は決して順調ではありませんでした。班田制(はんでんせい)の施行が大きく遅れたのが一つの原因です。このことと呼応するように,朝廷は隼人に対し,定期的な朝貢を強制し続けました。大宰府から出土した木簡(もっかん)には,薩摩・大隅国の郡名を記したものがありますが,これらは貢納物の付札として用いられたとも考えられます。

また,このような人や物資の移動あるいは情報の伝達のために,朝廷は官道を整備し,中央と国府や国府間を結びました。官道には中継地として,駅が置かれ駅馬が常備されました。本県における駅・駅伝制については『延喜式(えんぎしき)』によると,薩摩国内に「市来(いちく)・英祢(あくね)・網津(おうづ)・田後(たしり)・櫟野(いちいの)・高来(たかく)」の6駅,大隅国内に「蒲生(かもう)・大水(おおみず)」の2駅の記述がありますが,考古学的に確定できたものではなく,今後の調査成果が待たれます。 - ■抵抗する隼人■

律令政治の浸透に対して,隼人は強い抵抗を示しました。特に720(養老4)年の軍事衝突は約1年数か月にも及びました。結局,隼人側の敗北に終わるものの「首を斬られた者や捕虜になった者は合わせて1,400余人」(『続日本紀(しょくにほんぎ)』)とされ,その戦いの激しさを物語ります。

律令政治の浸透に対して,隼人は強い抵抗を示しました。特に720(養老4)年の軍事衝突は約1年数か月にも及びました。結局,隼人側の敗北に終わるものの「首を斬られた者や捕虜になった者は合わせて1,400余人」(『続日本紀(しょくにほんぎ)』)とされ,その戦いの激しさを物語ります。

【写真 隼人町の隼人塚】- 残念ながら,こうした抵抗を直接示す考古資料は見出せませんが,敗れた隼人の供養のために建てられたと伝えられるのが隼人塚です。現在,霧島市国分と霧島市隼人町の2ヵ所にある隼人塚ですが,そのうち隼人町のものは町教委により発掘調査が進められてきました。その結果,塚の構造,石造や石塔の本来の姿や配置など次第に明らかになりつつあります。なお,創建の目的や年代については,不明な点も多いです。

- さて,720年を最後に隼人の抵抗は鳴りをひそめていきます。さらに9世紀に入り,薩摩・大隅国に班田制が適用されると,文献上,南九州の住民を隼人と呼ぶこともなくなっていきました。

- 用語解説

-

律令 律令政治のもとになった法律。律は刑法,令は行政法のこと。 掘立柱建物 地面に穴を掘って柱を立てた建物。 緑釉陶器 緑色の釉(うわぐすり)を施した陶器。 厨 役所における調理や食事・接待のための施設。 班田制 国民に一定の耕作地を保証し,その代償に租税を徴収する制度。 木簡 すく割った木の札に文字を書いたもの。文書,伝票,荷札などに使われた。 - (文責)立部 剛

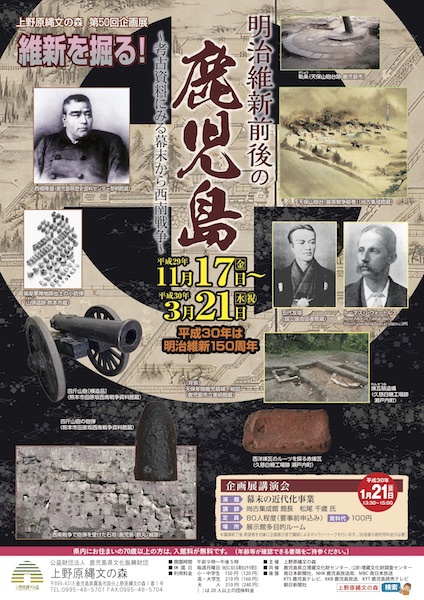

第50回 明治維新前後の鹿児島

- 上野原縄文の森 第50回企画展

明治維新前後の鹿児島 - 開催期間:平成29年11月17日(金)~平成30年3月21日(水・祝)

- ■企画展の「ここが見どころ」■

-

【企画展示室見取り図】

第1章 第2章 第3章 ※じょうもんくんの口の上にカーソルをおいてください。

※展示室見取り図の色とじょうもんくんの背景の色は対応します。 - ■今回の主な展示品■

-

- ■企画展講演会■

-

平成30年1月21日(日)13:30~15:00

演 題:幕末の近代化事業

講 師:尚古集成館 館長 松尾 千歳 氏

定 員:80人程度(要事前申込み)

場 所:展示館多目的ルーム

資料代:100円※ 講演会終了後,希望者を対象に企画展示室で講師によるギャラ

リートークを行います。

(別途展示館利用料金が必要となります。)企画展ギャラリートーク

展示の内容を分かりやすく解説します。

【日 時】 開催期間中の第1・第3日曜日

10:30~,14:30~ ※各回30分程度

【会 場】 展示館企画展示室 -

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内

考古ガイダンス第33回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第33回 考古学から見た神社仏閣 - ■腕のない仁王像■

教師A さーやっと着いた。ここが皇徳寺(こうとくじ)跡だよ。

教師A さーやっと着いた。ここが皇徳寺(こうとくじ)跡だよ。

中学生B 先生,入り口にある2体の石像は何ですか。仏像ですか?

中学生C 2体とも両腕がないわね。右側の石像は頭の一部も欠けているわ。どうしちゃったのかしら?

教師A これはね,仁王(におう)像といってお寺を守護するために立ってるんだ。ここでは壊れていてよくわからないけど,口を開いた阿形(あぎょう)と口を閉じた吽形(うんぎょう)の2体でワンセットになってるんだよ。- 【写真 腕のない仁王像(鹿児島市皇徳寺跡,栗林 撮影)】

- 中学生C でも先生,これ何で壊れているんですか?足も無いみたいだわ。

教師A それはね,明治時代の初め。今から130年ほど前に起こった廃仏毀釈( はいぶつきしゃく)という出来事のためなんだ。 - ■廃仏毀釈■

中学生C 先生,それはどういう事件だったんですか。

中学生C 先生,それはどういう事件だったんですか。

教師A うーん,簡単に説明するにはちょっと複雑なんだが。江戸時代の終わり頃に,国学(こくがく)といって日本古来の思想を尊重しようという学問が流行したんだ。この学問によれば,仏教は後に外国から伝わってきた宗教だから,その前からある神道を尊重すべきだというんだ。この思想が下地となって,明治元年(1868)神仏分離令が出されると薩摩藩でも徹底的に寺院の打ち壊しが行われたんだ。その時この仁王像も壊されたんだよ。- 【写真 大龍寺跡(鹿児島市)の発掘調査風景(鹿児島市 立ふるさと考古歴史館)】

- 中学生B へー,そんな歴史がこの仁王像にはあったんだ。ところで,先生。一体幾つぐらいのお寺が破壊されたんですか?

- ■1066寺院すべてを取り壊す■

- 教師A そーだね,史料によれば,当時薩摩藩には1066の寺があったとある。これらが全て取り壊されたんだ。またお坊さんも2964人いたらしいんだが,みんな還俗(げんぞく)させられて,兵隊や学校の先生等になったらしいよ。

中学生B それじゃ明治より古いお寺は鹿児島にはないということなんですね。

教師A そういうことだね。お寺とともに,古くからあった仏像・経典や古文書(こもんじょ)等今残っていれば,貴重な文化財となったものが多数失われたんだね。

中学生C 先生,それじゃ昔のお寺の歴史は何もわからないってことですか?

教師A うん,古文書が少ないから詳しいことはわからないね。

中学生B えー!それじゃどうしようもないってことだ。

教師A いや。ひとつ方法があるよ。それは地面の下に眠っている寺院の痕跡を捜し出すことなんだ。

中学生C わかったわ!考古学ね。

教師A そーだ。考古学の手法を使えば,文字史料がほとんどない古いお寺もいろんな事がわかってくるんだね。

中学生C 先生,お寺や神社の発掘例はあるんですか?

教師A あー,あるとも。数は多くはないがね。それじゃ,来週の日曜日に先生の自宅で,お寺や神社の発掘調査について調べてみようか。

BとC はーい。 - ■寺院・神社の発掘調査事例■

鹿児島市の福昌寺(ふくしょうじ)は,現在の玉龍高校の場所にありました。応永4年(1394)島津元久によって建てられた曹洞(そうとう)宗の寺院で,開山には一族の石屋真梁(せきおくしんりょう)が迎えられています。

鹿児島市の福昌寺(ふくしょうじ)は,現在の玉龍高校の場所にありました。応永4年(1394)島津元久によって建てられた曹洞(そうとう)宗の寺院で,開山には一族の石屋真梁(せきおくしんりょう)が迎えられています。

【写真 弥勒院の建物の瓦(隼人町教育委員会)】- 寺院の一部を発掘調査した結果,階段・石垣・門・排水溝・石列等の遺構が発見されました。福昌寺の全容は,『三国名勝図会 (さんごくめいしょうずえ)』の絵図により知られていますが,報告書ではこれらの遺構が絵図に見える山門跡に比定されています。このように,絵図や古文書と発掘調査の結果が合致するのかしないのかが,歴史時代の発掘調査の醍醐味(だいごみ)のひとつです。

姶良郡隼人町の宮内小学校にあった弥勒(みろく)院は,すぐ傍にある鹿児島神宮(中世では正八幡宮,大隅国の一宮)の別当寺でした。その創建年は不明ですが,鎌倉時代には存在していたことが文献から確かめられます。

姶良郡隼人町の宮内小学校にあった弥勒(みろく)院は,すぐ傍にある鹿児島神宮(中世では正八幡宮,大隅国の一宮)の別当寺でした。その創建年は不明ですが,鎌倉時代には存在していたことが文献から確かめられます。

【写真 弥勒院出土の花瓶・灯明皿・油壷など】

- 発掘調査の結果,直径2m程の土壙が見つかり,中から1,000個以上の土師器が出土しました。儀式で使用したものを廃棄したのか,それともここで土師器を焼いたのか,まだ不明です。遺物では弥勒院の僧侶達が日常生活に使用したと思われる食器等が多数出土しました。その他花瓶・灯明皿・油壷・古銭・硯・鏡・碁石・毛抜き・煙管(きせる)等や,弥勒院の建物に使用された瓦も出土しています。

- 最後に神社に関する発掘調査事例として,薩摩郡宮之城町の諏訪神社を見てみましょう。

この諏訪神社は天明元年(1781)火災にあい消失し,文献史料でのみ存在が確かめられていました。調査の結果,この消失した神社の建物がそっくりそのまま見つかり,きわめて注目すべき成果をあげました。建物としては,本殿・舞殿・拝殿,その前面には周りより一段低くなった参道が延び,両側には溝が延びています。古銭も多く出土していますが,神社の建物の付近に集中していたといいます。参拝者が投げたお賽銭でしょうか。その他には,銅鏡・かんざし・鈴・煙管・人形等が神社特有の遺物といえます。  中学生C 先生,鹿児島県での調査事例はこれで全部なんですか。

中学生C 先生,鹿児島県での調査事例はこれで全部なんですか。

教師A いやいや,ここで君達に紹介したのはごく一部で,他にも薩摩国分寺(川内市)・大乗院・大龍寺(鹿児島市)・一乗院(坊津町)・宗功寺(宮之城町)等の跡でも発掘調査が行われているんだよ。

中学生B 神社でお賽銭を投げていたなんて,お正月の初詣みたいだね。今と同じだ。

教師A 最初に説明したように,鹿児島には古いお寺はひとつもないんだ。どうしてこんなに徹底して廃仏毀釈が行われたんだろうか?

中学生C うーん,どうしてかしら?わからないわ。- 【写真 諏訪神社の建物跡全景(宮之城町教育委員会)】

- 教師A 色々な意見があるんだが,例えば,僧侶の職能が狭く身分が低かったからだとか,民衆のほとんどが隠れ念仏の信者であったからだとか。文献史料も非常に少ないからわからないことが多いんだ。

中学生B そこで,考古学の登場ってことですね。

教師A その通り!そして,将来更に発掘調査が進めば,私達の祖先が寺院や神社とどのように関わったのか,そんなことまでわかるとおもしろいよね。 - (文責)栗林 文夫

埋文だより第74号

上野原縄文の森開園15周年記念 上野原フォーラム2017

縄文の森から 平成29年10月

平成29年10月10日(火)

縄文の森だよりVol.33

考古ガイダンス第32回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第32回 中世びとの生活 - ■中世の集落から■

中世とは鎌倉幕府(かまくらばくふ)がつくられてから,戦国時代の終わり頃までの時代です(約1192~1590年)。鎌倉時代になるとそれまで政治を行っていた貴族に変わって武士が政治を行うようになりました。

中世とは鎌倉幕府(かまくらばくふ)がつくられてから,戦国時代の終わり頃までの時代です(約1192~1590年)。鎌倉時代になるとそれまで政治を行っていた貴族に変わって武士が政治を行うようになりました。

そのため政権が変わるたびに全国各地で争いが起きていました。鹿児島でも各地域の有力者が互いに争い,多くの山城(やまじろ)が築かれました。山城は敵が攻めてきたときに最後の砦(とりで)となる場所です。

【図 集落遺跡位置図】

1 持躰松遺跡,2 成岡遺跡,3 山崎B遺跡

4 新平田/馬場A遺跡,5 中園遺跡,6 藤兵衛坂段遺跡- 日常の生活は麓(ふもと)の集落で営まれていました。当時の人々が住んでいた建物は掘立柱建物跡(ほったてばしらたてものあと)と呼ばれています。柱や壁は木で造られているので長い年月の間に腐ってしまいます。そのため遺跡(いせき)には柱を立てるために掘った穴しか残っていません。

発掘調査では柱穴(ちゅうけつ)の並びから建物を復元(ふくげん)していくのです。中世の歴史は文献(ぶんけん)による研究から権力者の歴史のみに目を奪われがちです。 - しかし,それらを支えたのは名前さえも残っていない庶民(しょみん)でした。集落跡の調査は,これまでに知られていなかった中世の人々の歴史を少しずつ明らかにしてくれます。近年,鹿児島県でも文献に残っていない集落跡などが発見されています。それらのうちいくつかの調査例を紹介します。

- ■一般の人々の集落■

大口市馬場(ばば)A遺跡や,時代は少し新しくなりますが牧園町中園(なかぞの)遺跡などがあります。

大口市馬場(ばば)A遺跡や,時代は少し新しくなりますが牧園町中園(なかぞの)遺跡などがあります。

当時は,かまどを使って炊事(すいじ)をしていたものの,現在のように,毎日米が食べられるほど贅沢(ぜいたく)な暮らしではありませんでした。

【図 掘立柱建物復元図】- 掘立柱建物でも床板を張らずに地面にむしろや板などを敷いていたものと考えられています。

それでは当時の人々はどのような作物を作り食べていたのでしょうか。最近の発掘調査の成果から見てみましょう。 - ■中世の畠跡■

福山町藤兵衛坂段(とうべえざかだん)遺跡からは,文明年間(1471年か1476年のどちらか)に桜島の噴火により降り積もった軽石にパックされた状態で畠の畝跡(うねあと)が見つかりました。発見されたとき,畝の間につまっていた軽石が約80cmの幅で帯状に残っていました。

福山町藤兵衛坂段(とうべえざかだん)遺跡からは,文明年間(1471年か1476年のどちらか)に桜島の噴火により降り積もった軽石にパックされた状態で畠の畝跡(うねあと)が見つかりました。発見されたとき,畝の間につまっていた軽石が約80cmの幅で帯状に残っていました。

畠跡一枚の大きさは19m×39m程で,全部で17枚見つかっています。畠跡の土をプラントオパール分析で調べた結果,陸稲(りくとう)やヒエを栽培(さいばい)していたことが明らかになりました。畠跡の総面積は約2,000平方メートルにもなり大規模な畠作を行っていたことが分かります。- 【写真 畝の間に軽石が詰まっている畠跡(藤兵衛坂段遺跡-福山市教育委員会提供)】

- 中世になると肥料や品種の改良,牛馬の利用などが進み農業技術の進歩が見られました。藤兵衛坂段遺跡のように広い畠がつくられたのも技術の進歩が関係していると考えられます。また鹿児島はシラス台地が発達し平野が少ないので,水田を作る土地を十分に得ることができなかった人々が台地の開発を積極的に進めていたことも地域性の一つと考えられます。

- ■中世の宿■

中世になると海,陸ともに交通路が整備され人々の動きが活発になりました。大口市新平田(しんひらた)遺跡は交通路の要所におかれた宿であった可能性のある遺跡です。

中世になると海,陸ともに交通路が整備され人々の動きが活発になりました。大口市新平田(しんひらた)遺跡は交通路の要所におかれた宿であった可能性のある遺跡です。

遺跡が立地する大口市は当時,都城と出水,水俣を結ぶ重要な交通の要地でした。遺跡からは32棟の掘立柱建物と地面を掘って造った竪穴建物跡(たてあなたてものあと)が7軒見つかっています。掘立柱建物に年貢などを徴収する武士や,人夫達が寝泊りし,竪穴建物跡では武器や馬具(ばぐ)に使う皮を加工していた可能性もあります。馬具である轡(くつわ)も見つかっており,馬に乗り各地を行き来する人々がいたことを物語っています。- ■有力者の屋敷■

中世では,武士などの有力者も掘立柱建物に住んでいました。このような屋敷跡からは,一般の人々の集落では見ることができない高価な焼き物が出土したり,建物跡を掘で囲んだりするなど,大規模な土木工事が行われていました。

中世では,武士などの有力者も掘立柱建物に住んでいました。このような屋敷跡からは,一般の人々の集落では見ることができない高価な焼き物が出土したり,建物跡を掘で囲んだりするなど,大規模な土木工事が行われていました。

【写真 重ねて置かれた素焼きの皿(持躰松遺跡)】- 川内市成岡(なりおか)遺跡からは,硯(すずり)と,墨書土器(ぼくしょどき)が見つかっています。筆や硯などを使い文字を書くことができたのは,役人や階級の高い人たちでした。成岡遺跡はこの地域を治めていた郡司(ぐんじ)平氏の一族である成岡氏に関係する屋敷跡であるとされています。

- また,栗野町山崎(やまさき)B遺跡では掘立柱建物と竪穴建物が掘(幅4.5m,深さ3m)によって囲まれています。これらの土木工事は多くの一般の人々によって行われたのでしょう。

また,素焼きの皿が,柱穴の中に入れられていたり,何枚も重ねられた状態で見つかっています。建築工事の前に地鎮祭(じちんさい)などを行い工事の無事を祈っていたと考えられます。近年の調査によって,一般の人々の集落跡や有力者の屋敷跡など,様々な階級の人々が暮らした遺跡が見つかっています。中世の研究は,これから発見される遺跡の正しい評価がなされることによって,大きく発展することでしょう。 - 用語解説

-

鎌倉時代 1192年に源頼朝(みなもとよりとも)が幕府(ばくふ)を鎌倉に開いてから,

1333年に北条高時(ほうじょうたかとき)の滅亡までの約140年間戦国時代 1467年の応仁(おうにん)の乱から1590年に豊臣秀吉が全国を統一するまでの間 掘立柱建物 地面に柱穴を掘って柱を立て,それに屋根と壁を取り付けた平地式の建物 遺跡 昔の人々が作った建物の跡や,土器などが埋まっている場所 文献 昔の人々が文字によって,当時の人間の行動や世の中のことなどを書き記したもの 竪穴建物跡 地面を水平に掘り下げて床面をつくる半地下式の建物 陸稲 おかぼ 墨書土器 墨によって文字が書かれている土器 郡司 奈良・平安時代に朝廷から任命され地方を治めた役人 地鎮祭 土木工事の基礎工事を行う前に,その土地の神を祭って工事の無事を祈る祭典(さいてん) - (文責)川口 雅之

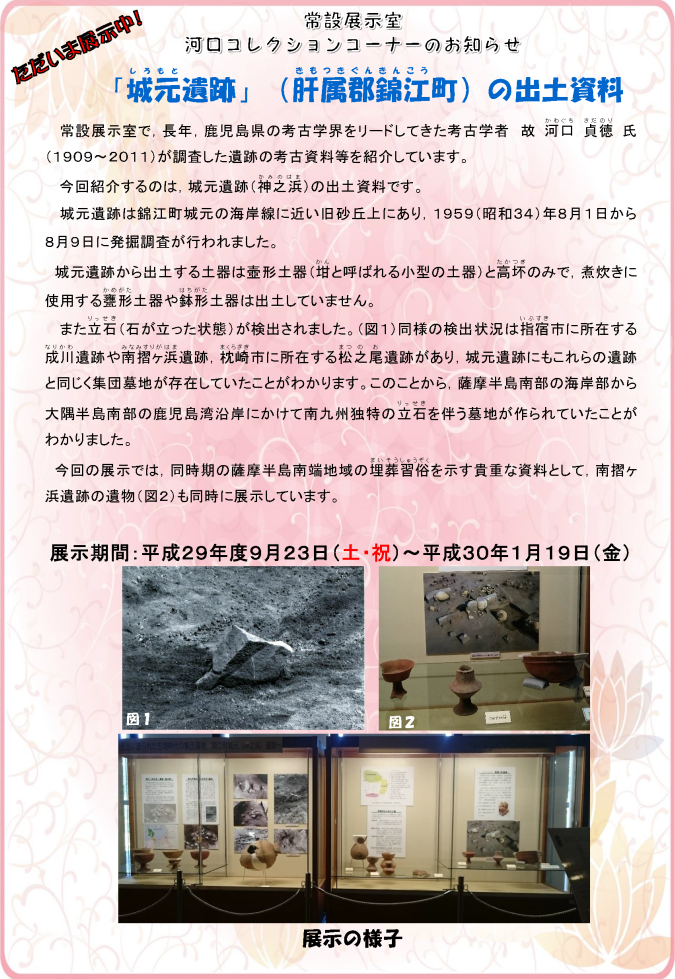

かごしまの遺跡第14号

縄文の森から 平成29年9月

平成29年9月7日(木)

第49回企画展 夏休み企画

「きみならどう使う?

縄文人の道具」

上野原遺跡のレモン形土器

上から見たレモン形土器

紹介の様子

レモン形土器の使い方についてたくさんのお友達に考えてもらいました。どんな意見が出てるかな?

また,自分の書いたカードを探してみましょう。

場所:展示館ホール

期間:平成29年9月1日(金)~9月30日(土)まで

※観覧無料