考古ガイダンス第5回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第5回 火山灰のカタログ - ■最近の研究から■

-

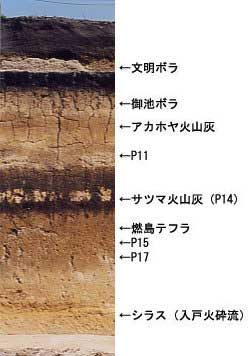

桐木遺跡の土層

アカホヤ火山灰中に噴出した噴礫 - 火山噴火によって噴出される火山灰や軽石,火砕流などの堆積物はテフラと呼ばれ,堆積の順序や含まれる鉱物や火山ガラスの特性,文献に残された記録や理科学的年代測定により,いつの,またどの火山の噴出物であるかを知ることができます。このような火山灰層は,遺跡や出土した遺構 ・遺物等の情報を提供してくれる重要な手がかりであり,鍵層(かぎそう)とも呼ばれています。

1970年代以降,各地で発見されたテフラの編年的研究(テフラクロノジー)が進み,遺跡調査でも積極的にこれらの成果がとり入れられてきました。

約2万5,000年前,鹿児島湾奥の姶良カルデラから飛散し,遠く極東ロシア近海や朝鮮半島でも確認されている姶良丹沢火山灰(AT)など,列島の広い地域で見つかるテフラは広域テフラと呼ばれ,全国各地の遺跡や出土遺物に共通の時間軸を与える重要な手がかりとなっています。 - ■旧石器時代の巨大噴火と桜島の期限■

過去30万年間の巨大噴火に伴う広域テフラはおよそ17が知られていますが,約30万年前の加久籐カルデラ,約8万5,000年前の阿多カルデラなど実にその3分の1が鹿児島県内を噴出源としています。

過去30万年間の巨大噴火に伴う広域テフラはおよそ17が知られていますが,約30万年前の加久籐カルデラ,約8万5,000年前の阿多カルデラなど実にその3分の1が鹿児島県内を噴出源としています。

これまで県内で発見されている最古の人類の営みは,種Ⅳ火山灰の下から,焼けた礫が集まった礫群(れきぐん),磨石(すりいし)や敲石(たたきいし),石皿(いしざら),石斧などが発見された種子島の横峯遺跡・立切遺跡であり,約3万1,000年前とされています。

最終氷期の最寒冷期直前,約2万5,000年前に鹿児島湾奥で大規模な火山噴火が起こりました。南九州一帯を広く覆っているシラスはこの噴火に伴う入戸火砕流(いとかさいりゅう)の堆積物です。

この爆発で噴出した姶良丹沢火山灰(AT)は大気中に高く舞い上がり,細かい粒子が太陽の光を遮り,地球の寒冷化の要因になったとも考えられています。南九州を飲み込む火砕流を再現した指宿市のCoCo橋牟礼のシュミレーション映像は,出水市上場遺跡,松元町前山遺跡,喜入町の帖地遺跡など姶良カルデラ爆発以前に人々の生活があったことを知る者にひとしおの感慨を抱かせます。- 【地図 南九州の火山と遺跡】

- 今も活動を続ける桜島を噴出源とするテフラは大正3年をP1とし,これより古いものを順にP2・P3…と呼んでいます。このうち最古と考えられているのがP17です。約2万3,000年前に噴出したとされ,財部町の耳取遺跡,末吉町の桐木遺跡ではこの直下の層から氷河期に生きた人々が使用した剥片尖頭器と呼ばれる槍先形の石器や蒸し焼きに用いた礫群が多数見つかっています。また東回り自動車道建設が進む大隈半島北部の調査では約2万1,000年前のP15,約1万6,000年前の燃島テフラとともに特徴のある石器群が出土し,後期旧石器時代の生活の移り変わりを知る手がかりとして期待されています。

- ■縄文時代の火山噴火と環境■

-

踊場遺跡の文明ボラ直下の畑跡

大中原遺跡のアカホヤ火山灰に埋まった

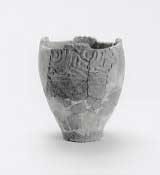

炭化木(根占町教育委員会提供) - 最終氷期以降,激しい寒暖の変化が繰り返される頃,約1万1,000年前に桜島の北岳から噴出したのがP14(通称サツマ火山灰)です。鹿児島県内では,このサツマ火山灰の下から加世田市の栫ノ原遺跡,鹿児島市の掃除山遺跡をはじめ全国的には希少な縄文時代草創期の遺跡が数多く見つかっています。

サツマ火山灰の降灰後,前平式土器などに代表される貝殻文円筒土器の時代を迎え,森林環境に適応した生活が発達します。鹿児島市加栗山遺跡,松元町前原遺跡など縄文時代早期前葉を代表する遺跡では,このサツマ火山灰に掘り込まれた竪穴住居の跡が発見されています。霧島市上野原遺跡では,竪穴住居の跡にP13が堆積していることから,約9,500年前に住居が埋まったことが解り,遺跡の年代を推定する有力な証拠を得ることができました。

その後,南九州では壺形の土器や土製の耳飾とされる耳栓(じせん)などをもつ縄文時代早期の文化が育まれました。7,500年前のP11やその直下に見られる蒲生町の米丸マールから噴出した米丸スコリアは,このような南九州の縄文時代早期の後葉を知る大きな手がかりとなることが期待されています。

約6,000年前,氷河期以降の温暖化はピークに達します。過去1万年間で地球上最大規模の火山噴火とされる約6,300年前の鬼界カルデラの噴火は,アカホヤ火山灰を列島の広い地域に降り積もらせました。鹿児島県南部を襲った幸屋火砕流は植生や自然環境を大きく変えたともいわれ,根占町大中原遺跡では火砕流に埋もれた炭化木が発見されました。

また噴火に伴う地震の振動で柔軟化した水と混ざった地中の砂や礫が地表に噴出す液状化現象が吾平町原口岡遺跡で見つかっています。カルデラに近い種子島などで見られるアカホヤ火山灰中に噴出した噴礫もこのような液状化現象によるとされています。

縄文時代にはこの他,約5,500年前の池田カルデラの爆発による池田降下軽石,縄文時代中期,霧島に起源する約4,200年前の御池軽石,縄文時代後期,開聞岳の最初期の噴火とされる4,000年前の黄ゴラなど,範囲は限られるものの,地域文化の変遷を知る上で欠くことのできないテフラです。 - ■弥生時代以降の火山噴火と災害■

- 指宿市の新番所後2遺跡では灰ゴラの下から縄文土器が,上からは弥生土器が出土しました。灰ゴラは約2,000年前の開聞岳の爆発に起源するとされます。以後開聞岳は弥生時代から平安時代にかけて,数度の爆発を起こし,鹿児島県南部を中心に火山灰が見つかっています。大根占町の山ノ口遺跡では暗紫ゴラが弥生時代の山ノ口式土器に覆い被さった状態で見つかりました。

指宿市の橋牟礼川遺跡では古墳時代終末の7世紀後半と平安時代の貞観16年(西暦874年)に被災した集落跡の家屋や畑,道,集落を襲った泥流などが発見され,当時の人々の生活,噴火による災害発生の過程が明らかにされました。福山町藤兵衛坂段遺跡,財部町踊場遺跡では文明年間の1471年頃に桜島から噴出した文明ボラと呼ばれる黄色の軽石層の下から噴火によって放棄された畠跡が見つかっています。火山灰に埋もれた遺跡は,災害を乗り越え力強く生き抜いてきた人々の末裔である私達に,いま歴史の真実を静かに語りかけています。 - 用語解説

-

米丸マール(よねまる) 蒲生町米丸に所在し,約7,500年前噴火した小規模の噴火口である。 - (文責)中原 一成

縄文の森から 平成27年6月

平成27年6月25日(木)

体験エリア「古代池」の

大賀ハスとは?

古代池の大賀ハスは,

考古ガイダンス第4回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第4回 縄文中期の様相 - ■豊かな森とともに■

火炎土器(かえんどき)と呼ばれ,北陸地方に分布する馬高(うまたか)式土器や,関東から中部地方に分布する勝坂(かつさか)式土器に代表されるような立体的で造形的な土器の一群は,縄文時代中期のものです。そしてこれらの土器は中期だけでなく縄文時代を代表する土器としてもしばしば取上げられます。

火炎土器(かえんどき)と呼ばれ,北陸地方に分布する馬高(うまたか)式土器や,関東から中部地方に分布する勝坂(かつさか)式土器に代表されるような立体的で造形的な土器の一群は,縄文時代中期のものです。そしてこれらの土器は中期だけでなく縄文時代を代表する土器としてもしばしば取上げられます。

およそ1万年以上も続いた縄文時代は,草創期・早期・前期・中期・後期・晩期の6時期に分けられ,中期は今からおよそ5,000年~4,000年前にあたります。

この時期は気候的にも安定しており,人々は豊富な自然の恵みの中で生活していたといわれています。安定した自然環境の中で豊かな森とともに暮らし,植物質の食料を多く利用していました。- 【地図 阿高式土器が出土する遺跡】

- このことは,植物を採取するための打製石斧(だせいせきふ)や植物を加工するための石皿(いしざら)・磨石(すりいし)・敲石(たたきいし)などの生産用具が多く出土することことからも容易に想像されます。

- ただし,この豊かな森の恵みは人間だけのものではなく,イノシシやシカなどの動物にとっても同じであり,人々はこれらの動物も食料としていました。

長野県などの遺跡では,炭化したパン状やクッキー状のものが出土しており,これらの成分を分析した結果,木の実・動物の肉・鳥の卵などを混ぜて作っていたことがわかっています。

植物質の食料は,その種類や量の豊富さ,あるいは利用効率のよさなどから,縄文時代を通して,人々の最も安定した食料資源でした。このような食料が安定して供給されるようになってきたため,中期は東日本を中心に縄文時代の中でも繁栄のピークを迎え,遺跡の数もほかの時期に比べて圧倒的に多くなります。 - ■中期の土器■

この時期の九州の状況をみると,東日本に比べて遺跡の数や集落遺跡は極端に少ないです。この中にあって九州の中期を代表する土器とされるのが,熊本県城南町の阿高(あだか)貝塚出土の土器を標式とする阿高式土器です。九州の中期と言えばすぐ阿高式土器と型式名が出てくるくらい,九州の中期を代表する土器として,その位置付けは確立されています。

この時期の九州の状況をみると,東日本に比べて遺跡の数や集落遺跡は極端に少ないです。この中にあって九州の中期を代表する土器とされるのが,熊本県城南町の阿高(あだか)貝塚出土の土器を標式とする阿高式土器です。九州の中期と言えばすぐ阿高式土器と型式名が出てくるくらい,九州の中期を代表する土器として,その位置付けは確立されています。

阿高式土器は,太形凹線文(ふとがたおうせんもん)と呼ばれる,曲線や直線を組み合わせた文様を,指先状のもので土器の上半部を中心に描いているものが多く,中には器全体に文様を描くものもあります。器形は深鉢が多く,まれに浅鉢がみられます。- 【写真 阿高式土器(横川町中尾田遺跡】

- また,この阿高式土器の太形凹線文の間に押引文(おしびきもん)や,ヘラ状のものによる細い沈線文(ちんせんもん)を施す土器もあります。大口市の並木(なみき)遺跡から出土した土器を標式とする並木式土器です。この並木式土器と阿高式土器の前後関係は,その文様の構成や,いくつかの遺跡での層位的な上下関係から,並木式が古く,その次に阿高式土器が位置付けられています。そして,凹線文あるいは沈線文を施す阿高式系土器として後期初めまで続くことになります。

- ■人と物の行き来■

阿高式土器の特徴のひとつとして,土器の平らな底の外側に細かい凹凸がみられるものがあります。これは土器を作るときに回転台として鯨の背骨を利用し,そのときに鯨の背骨の跡がついたものです。その背骨の直径は15センチメートル以上と考えられるような大きなものもあり,大型の鯨のものであったことが想像されます。このような土器の底部は九州の西側部分に多く,東九州にはほとんど見られません。

阿高式土器の特徴のひとつとして,土器の平らな底の外側に細かい凹凸がみられるものがあります。これは土器を作るときに回転台として鯨の背骨を利用し,そのときに鯨の背骨の跡がついたものです。その背骨の直径は15センチメートル以上と考えられるような大きなものもあり,大型の鯨のものであったことが想像されます。このような土器の底部は九州の西側部分に多く,東九州にはほとんど見られません。

【写真 土器の底部の文様】

(下:鯨の背骨の文様,左上:木の葉の文様,右上:編物の文様)- なお,阿高式土器を出土する遺跡は海岸部に多く,貝塚を形成する遺跡も多くあります。海とかなり慣れ親しんだ人々であったのかも知れません。しかし,鯨の背骨の跡がついた土器の底部は海岸から離れた山間部の遺跡からも出土している例もあります。

- 阿高式土器のもうひとつの特徴として,胎土(粘土)の中に滑石(かっせき)というやわらかい石の粉を混ぜているものが多いことが上げられます。これは阿高式土器の直前の土器である並木式土器にも見られる特徴です。九州ではほかに滑石を混入する土器として,縄文前期の曽畑(そばた)式土器がよく知られています。このことは,以前は曽畑式土器に後続するのに並木式土器が位置付けられていましたが,現在ではその間にほかの形式の土器が入るとみられています。

滑石は九州では長崎県の一部の地域でしか産出しません。滑石を含んだ土器の一群が九州一円に分布しているということや,鯨の背骨が山間部の遺跡まで分布していること,次に述べるように,瀬戸内地方の土器が南九州まで分布していることとも考え合わせると,当時もかなりの範囲で人の行き来があったことが想像されます。現代のわれわれが考える以上に,直接的あるいは間接的に交流があったのかも知れません。 - ■最近の研究から■

【左 並木式土器(横川町中尾田遺跡)】

【左 並木式土器(横川町中尾田遺跡)】

・上が太形凹線文と押引文

・下はヘラ描沈線文

【右 阿高式土器(福山町一本松遺跡)】

※福山町教育委員会所蔵

- 阿高式土器が成立するまでの九州の土器文化についてみてみますと,南九州を中心に出土する春日(かすが)式土器は前期に位置付けられていました。春日式土器は胴部ですぼまり,口縁部に向けて広がりながら口縁端部でまたすぼまる,という形です。これは,瀬戸内地方に分布の中心を持つ船元(ふなもと)式土器と同じような形であり,以前からその関係が指摘されていました。また,最近の調査成果やその研究では,春日式土器の中には船元式土器の中の一部とほぼ同時期のものがあり,その次に並木式や阿高式がくるということです。これにより,中期の初めから中頃に位置付けられていた並木式土器と阿高式土は後半以降の時期になる可能性も考えられています。阿高式土器は並木式土器の次にくることは間違いないものと思われますが,並木式土器の系統や発生については今後研究しなければならない問題です。

現在のところ,鹿児島県では中期の遺跡は少なく,一つの遺跡においても多量の遺物が出土する例は極端に少ないです。このことは東日本の状況と比べて対照的です。これらの要因については,今後の調査例の増加や研究の進展に期待したいと思います。 - (文責)井ノ上 秀文

縄文の森から 平成27年5月

平成27年5月27日(水)

常設展示室の河口コレクションコーナーをリニューアルしました。

河口コレクションのうち

「山ノ口遺跡」(

常設展示室で,長年,鹿児島県の考古学界をリードしてきた考古学者,

今回紹介するのは,肝属郡錦江町にある山ノ口遺跡の出土品です。

山ノ口遺跡は昭和30年代に砂鉄採集のため発見された遺跡で,軽石を円形に並べた遺構が10か所ほど発見されました。また,出土した土器は完形品が多く,多彩な軽石の加工品なども出土しました。

土器は弥生時代中期後半(約2,100年前)の時期のもので,河口氏によって「山ノ口式土器」として

本年4月,これら完形品の土器や,軽石製の人形(

展示の様子

平成27年5月20日(水)

発見!国内最南端出土!

最古型青銅製鈴(さいこがたせいどうせいすず)

立小野堀遺跡(鹿屋市串良町細山田)

展示風景1

日本最古型を含め,立小野堀遺跡で出土し た10点の青銅製鈴を展示しています。

展示風景2

タッチパネルを使って実際に鈴の音色を聞くことができます。

場 所:縄文の森(展示館利用料金が必要となります)

期 間:平成27年5月16日(土)~平成27年5月31日(日)

※ 終了しました

展示館利用料金:大 人 310円

高・大学生 240円

小・中学生 150円

平成27年5月11日(月)

※ 終了しました

ミニ企画展「地層が語る鹿児島の歴史

~見る・聞く・触る ジオの日~」

日本ジオパーク認定の霧島連山を遠くにながめる上野原。地質の日に合わせ,鹿児島の歴史を地層剥ぎ取り資料や写真パネル等で紹介します。

【場所】展示館ホール

*観覧無料

永磯遺跡の落とし穴状遺構

考古ガイダンス第3回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第3回 実験考古学が私たちに伝えるもの - ■実験考古学とは・・・■

発掘調査は土の中に眠っている土器や住居跡等様々な情報を掘り起こし,その情報を基にして各時代の様相を明らかにしていこうとするものです。

発掘調査は土の中に眠っている土器や住居跡等様々な情報を掘り起こし,その情報を基にして各時代の様相を明らかにしていこうとするものです。

しかし,土の中に眠っている情報は限られています。情報化社会といわれる現代は,急速なパソコンの普及とともにインターネットで誰でも身近に様々な情報が瞬時に得られ,一つのキーワードに対して数多くの情報が得られる社会です。それに比べて土の中から得られる情報は形に残るものが中心で,ごく僅かです。- 【写真 集石(上野原遺跡)】

- 各時代の様相を明らかにしていくためには,この僅かな情報を大事にし多角的に比較検討していかなければなりません。その検討方法の一つが実験考古学です。

- 実験考古学は,発掘調査で出土した遺物や遺構の持つ性質を探るためにその遺物や遺構の制作方法や使用方法を復元し,それらを使用したときの効果や有効性を確かめたり,ある考古学上の考え方や仮説に対しその考え方や仮説が正しいかどうかを確かめるために行われるものです

たとえば,貝塚などでシカの角でできた釣り針が出土することがあるが,シカの角は石器を加工するときに使われるほど硬いものです。

たとえば,貝塚などでシカの角でできた釣り針が出土することがあるが,シカの角は石器を加工するときに使われるほど硬いものです。

この硬いシカ角製の釣り針をどんな方法で作ったかを調べるために,当時可能な方法で作り,使用実験をして漁具としての有効性を確かめた例があります。

また復元された住居に火をつけ,消失した柱の倒れ方や生活道具の状態を記録し,実際に発掘で調査された住居と比較検討することも試みられています。- 【写真 復元した連穴土坑(上野原遺跡)】

- このように実験考古学は,遺物や遺構から得られた目に見える情報から目に見えない行動や時間等を想定し当時の生活を復元することで,遠い昔のことを身近なものにするのです。

- ■竪穴住居の復元■

発掘調査の醍醐味の一つに住居跡の発見があります。住居跡からは,当時の生活を知るための様々な情報が得られるからです。平成9年5月には,上野原遺跡で約9,500年前の住居跡が52軒発見され話題になりましたが,鹿児島県内の縄文時代における竪穴住居跡の発見数は,平成12年2月現在71遺跡・395例にものぼります。

発掘調査の醍醐味の一つに住居跡の発見があります。住居跡からは,当時の生活を知るための様々な情報が得られるからです。平成9年5月には,上野原遺跡で約9,500年前の住居跡が52軒発見され話題になりましたが,鹿児島県内の縄文時代における竪穴住居跡の発見数は,平成12年2月現在71遺跡・395例にものぼります。

竪穴住居は,地面に掘り込んだ竪穴の上に上屋を覆って家を建てる住居です。発掘の際,上屋の部分は発見されることはほとんどありません。(低湿地の遺跡や消失し炭化した柱が残る場合もある)- 【写真 上野原遺跡の竪穴住居復元】

- しかし,地面に掘り込まれた竪穴・柱穴・炉跡等を詳しく調べることで,柱の太さや深さ・角度・数等によって上屋の大きさや形を想定することができます。

- また柱等の材質については,どのような材質のものが使われた可能性が強いかを土壌を分析することによって調べることができます。更に上屋の構造については,世界各地の民俗例や土器・埴輪等に描かれた家の形から想定することができます。このように,多角的な分析をすることによりより正確な住居の復元が可能になります。

住居を復元した例は数多くありますが,居住性についても調べた例もあります。鹿屋市の前畑遺跡では,弥生時代の竪穴住居跡3軒と掘立柱建物跡8軒が発見されましたが,昭和63年夏にここで弥生時代の復元住居を建てています。復元には発掘調査で発見された竪穴住居を基に実測図によって竪穴の深さや柱の数を決定し,より正確な復元を行っていきました。完成後何回かに分けて寝泊まりを繰り返し,室内外の湿温の違いや火を焚いた場合の一酸化炭素や灰じんの割合を調査しました。その結果一酸化炭素の割合が0.001%以下,灰じんも一番多いときで1立方メートル当たり0.35mgで,人体には問題ないことがわかりました。これは発掘調査ではわからない,目に見えない「過ごし易さ」という感覚を実験によって明らかにしようとした試みです。 - ■集石と連穴土坑■

集石

集石

石をたくさん集めて焼き,その中に肉などを入れた昔の調理場です。

ビストロ縄文集石・石焼きレシピ

1. 魚・肉などの食材を大きな葉で包む

2. 焼けた石の中に入れる

3. 上から土をかぶせる

※料理の前に,まず火で石を焼きます。

次に火を消して焼き石だけにしたうえで料理を始めます。- 縄文時代の遺跡では,大小多くの石が意図的に集められた「集石」という遺構が数多く発見されています。集められた石に焼けた痕があることや炭が発見されることから,石を焼いて蒸し焼きをした施設ではないかと考えられています。また縄文時代早期を中心に,大小二つの穴がトンネルで繋がった「連穴土坑」という遺構が見つかっています。トンネルの下の土が赤く焼けている場合があることから,火を使用したことが考えられます。また加世田市の栫ノ原遺跡では,動物の脂肪酸が検出されています。これらのことからこの施設は燻製を作るものであったと考えることができます。

連穴土坑

連穴土坑

大小2つの穴をトンネルでつなぎ大きな穴のほうをたいて,小さな穴の上に肉をつるし,煙でいぶして薫製を作る施設です。- この二つの遺構は上野原遺跡の中で復元遺構として使われ,体験活動のひとつとして活用されています。集石では,集めた石の上で火を焚き,熱く焼けた石の上に食材を入れ,土でパックして蒸し焼き料理を作っていました。これまでの活動から,石を焼く時間や蒸す時間など天気や食材に応じて様々な対応が可能であることがわかってきています

また連穴土坑を使った調理では,鶏肉まるごと一羽の場合約5時間から10時間も燻せば完全に脂が抜け,見事な燻製ができることがわかりました。燻製という保存食ができるということは,食生活にとって重要な問題です。縄文時代の人々も私達現代人と同じように焼くという調理だけでなく,土器で煮たり,集石で蒸したり,連穴土坑で燻すといういろいろな調理方法を知っていたことが想像できるのです。 - ■実験考古学を生かす体験活動■

体験活動には,実験考古学によって得られた様々な情報が生かされています。遺跡から発見された遺物や遺構を基にすることと,実験考古学で得られたデータを数多く収集することで,遠い昔の生活により近づくことができます。また,このように確かな裏付けがあるからこそ,古代の生活体験が楽しく有意義なものになると思います。

体験活動には,実験考古学によって得られた様々な情報が生かされています。遺跡から発見された遺物や遺構を基にすることと,実験考古学で得られたデータを数多く収集することで,遠い昔の生活により近づくことができます。また,このように確かな裏付けがあるからこそ,古代の生活体験が楽しく有意義なものになると思います。

- 【写真 われら縄文探検隊】

- (文責)森田 郁朗

縄文の森から 平成27年4月

平成27年4月28日(火)

ただいま開催中!

ミニ企画展「新指定の県指定文化財」

平成27年4月17日(金)に新指定された県指定文化財をパネルで紹介します。

【場所】展示館ホール

*観覧無料

山ノ口遺跡出土品 有形文化財(考古資料)

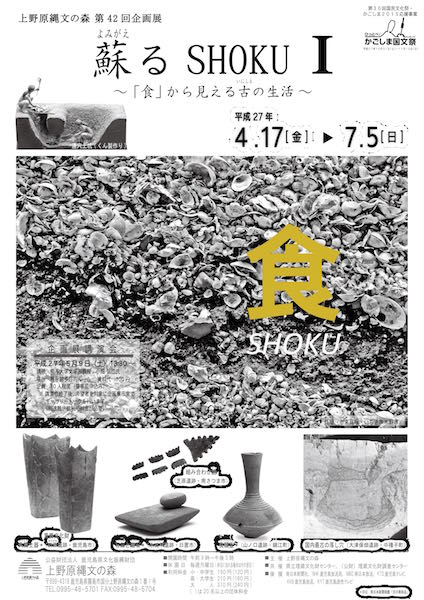

第42回 蘇るSHOKU Ⅰ

- 上野原縄文の森 第42回企画展

蘇るSHOKU Ⅰ

~「食」から見える古の生活~ - 開催期間:平成27年4月17日(金)~平成27年7月5日(日)

-

獲物を求めて山野を駆け巡る遊動の生活から,農耕などによる定住の生活へ…。

人は,環境の移り変わりに適応しながら,生き抜くため身近にあるものを活用し,食を確保するために知恵と工夫を凝らして,多種多様な道具を作ったり,調理や保存の方法などを開発したりしてきました。今回の展示では,発掘調査で得られた多くの情報から「蘇るSHOKU」の第1弾として,古の人々の生活ぶりを,「食」というテーマで紹介します。

※今年度は,「SHOKU(しょく)」という言葉の響きに視点を置き,食事や色彩,装飾,職(仕事)などをテーマに多種多様な出土品を紹介します。「市来貝塚」の貝層 (剥ぎ取り資料) 【縦3m横1.2m】 この貝層は,平成4年の市来(川上)貝塚の発掘調査の際に剥ぎ取られたものです。貝層には,カキやハマグリなどのいろいろな種類の貝や,獣の骨,魚の骨など,縄文人が食べたあとに捨てたものが大量に堆積しています。ほかにも割れた土器片や貝輪の未製品,軽石製品などを見つけることができますが,まだいろいろと隠れています。ぜひ,自分で探してみてください。 -

※カーソルを置くと,拡大してご覧になれます。

※ 下の遺物は,「剥ぎ取り資料」の中から見つけたものです。どこに隠れているでしょうか?

土器片(市来式土器) 軽石製品 貝輪の未製品

-

- ■注目の一品~企画展展示品から~■

-

「台付皿形土器」(草野貝塚・鹿児島市教育委員会)

縄文時代後期(約3,500年前)の台付皿形土器です。土器を真上から見ると,皿部は一辺が9.5㎝の正方形をしており,脚部は円形で直径が7.8㎝,底部から頂点までの高さは約10㎝です。

皿部は4つの隆起を持つ波状の口縁で,脚部には2カ所の透かしがあり,皿部と脚部をつなぐ部分の左右には把手がついています。

また,隆起部を中心の軸として,左右対称になるように刻目と沈線の模様が施されており,沈線部には赤色顔料が塗られています。画像をドラッグしたまま左右に動かしますと,土器の回転画像をご覧いただけます。

また,タブレットでは,拡大した画像を回転させてご覧いただけます。 - ■企画展講演会■

-

平成27年5月9日(土) 13時30分~ ※終了しました 講 師 : 熊本大学文学部教授 小畑 弘己 氏 定 員 : 80人程度(※要事前申し込み) 場 所 : 縄文の森展示館多目的ルーム 資料代 : 100円 ※ 講演会終了後,希望者を対象に,企画展示室でギャラリー

トークを行います。(別途展示館利用料金が必要) - ■企画展ギャラリートーク■

-

企画展開催中に展示の解説を行います。

【日時】 開催中の毎週土・日・祝日 【会場】 企画展示室 1回目 10:30~ 2回目 14:30~ ※各回30分程度 双魚文青磁皿(白糸原遺跡 南さつま市) -

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内

考古ガイダンス第2回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第2回 国家形成と仏教  以前,テレビなどでお地蔵様の首がなくなるというミステリアスな事件が報道されたことがありました。鹿児島の寺・寺跡では,腕や首のない仁王像を見かけることがあります。これは失敗作やいたずらによるものではありません。

以前,テレビなどでお地蔵様の首がなくなるというミステリアスな事件が報道されたことがありました。鹿児島の寺・寺跡では,腕や首のない仁王像を見かけることがあります。これは失敗作やいたずらによるものではありません。

今から130年ほど前,明治政府が出した神仏分離令(しんぶつぶんりれい)を機会に,寺や仏像が取り壊されたからです。明治政府に鹿児島出身の高官が多かったため,鹿児島では特に徹底していました。しかし,過去にさかのぼれば政府により仏教が手厚く保護されていた時代もありました。

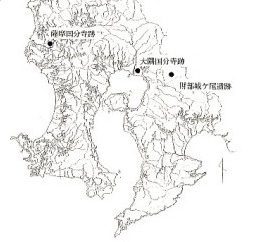

朝鮮半島から仏教が伝わり火葬の風習やその他新しい文化が広まりました。政府は社会の不安や動揺を仏の力で鎮めるため仏教を保護し,寺や僧侶らを管理しました。- 741年に聖武天皇(しょうむてんのう)は東大寺を総本山とする国分寺・国分尼寺を建設せよと命令しました。これを受けて,鹿児島にも薩摩国,大隅国,タネ嶋の三か所に国分寺・国分尼寺が建てられたのです。

川内高校裏門から踏切を渡って北へ延びる道が,奈良・平安時代のメインストリートでした。歩いてみると昔ながらの細い道は古代の条里(土地区画)の跡を残していますし,付近の畑には土器や瓦のかけらも落ちています。

川内高校裏門から踏切を渡って北へ延びる道が,奈良・平安時代のメインストリートでした。歩いてみると昔ながらの細い道は古代の条里(土地区画)の跡を残していますし,付近の畑には土器や瓦のかけらも落ちています。

このメインストリートの中央あたりが,古代の役所「国衙正庁」(こくがせいちょう)跡です。そして突きあたりを右に曲がると「薩摩国分寺」です。国分寺のある台地からは市街化した川内平野がよく見渡せます。聖武天皇の言った「必ずよい場所を選んで建てるように」にふさわしい場所でした。

- 【写真 薩摩国分寺復元予想模型/『薩摩国分寺跡環境整備事業報告書』川内市教育委員会より】

- 国府と国分寺跡発見のきっかけを作ったのは,川内高校の平田信芳(ひらたのぶよし)教諭と郷土史研究クラブの生徒達でした。彼らはまず,川内高校周辺の字絵図をつなぎ合わせ,実際にその現場を歩いて土器や瓦の落ちている場所を調べていきました。すると薩摩国府の碁盤(ごばん)の目状の土地区画が絵図上に浮かび上がり,遺物の出る範囲と一致しました。

- 昭和39年には川内高校の名で発掘調査が行われ,国府に関係する建物跡を発見しました。この実績が鹿児島県や県内の考古学者を動かし,県教委主体の調査が始まりました。鹿児島県で初めて行政が乗り出した調査でした。そしてついに平田教諭らは国分寺金堂を掘り当てました。

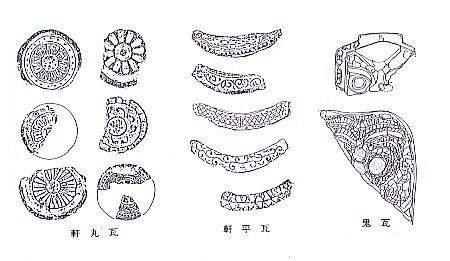

これまでの調査から,国分寺の範囲は,南北120~132メートル,東西121メートルで四方を大溝が,その外側に大垣が廻っていたことがわかりました。建物は中門,中金堂,講堂を中軸線上に置き,回廊の東に塔,西に西金堂が配されており,大和の川原寺の類型といわれています。

薩摩国分寺が建てられたのは,文献の研究から奈良時代終末ころだと考えられています。発掘調査で出土した瓦の年代からも裏付けられています。薩摩国分寺は他国に比べて少し遅れて建てられたようです。しかし,都から遠く離れた国分寺としての実情や,実際に国分寺を経営していた役人の動向はわかっていません。

現在は史跡公園として整備され,市民の憩いの場となっています。中に立ってみると華やかな国分寺の姿が目に浮かぶようです。 -

史跡公園として整備された薩摩国分寺跡

『薩摩国分寺跡環境整備事業報告書』

川内市教育委員会より

薩摩国分寺より出土した瓦の文様のいろいろ

『薩摩国分寺跡環境整備事業報告書』

川内市教育委員会より  休日には家族連れでにぎわう城山公園を下り数百メートル歩くと市公民館が見えてきます。この敷地内に石塔と首・腕のない仁王像などがひっそりと残っています。この一帯が大隅国分寺跡と言われています。

休日には家族連れでにぎわう城山公園を下り数百メートル歩くと市公民館が見えてきます。この敷地内に石塔と首・腕のない仁王像などがひっそりと残っています。この一帯が大隅国分寺跡と言われています。

残念ながらここに国分寺の伽藍(がらん)があった当時の面影を見ることはできません。ここは,国の史跡「名勝天然記念物」として指定を受けています。

これまで数回の調査が行われ,北端と思われる溝跡や瓦の集中区などが見つかりましたが,まだその範囲や伽藍配置などはわかっていません。

多数出土する軒丸・軒平瓦は4種類あり,日向国分寺のものに似ています。- 【写真 大隅国分寺に残る康治元年銘の石造六重層塔と仁王像】

- 大隅国分寺を建てるに当たっては日向国の援助と影響を受けたものと考えられます。平成12年度から霧島市教育委員会により重要遺跡確認調査が行われており,今後,大隅国分寺について研究が進んでいくことでしょう。

タネ嶋の国分寺については,その位置,規模ともに全くわかっていません。

タネ嶋の国分寺については,その位置,規模ともに全くわかっていません。

鹿児島の国分寺・国分尼寺についてはいまだ不明な部分が多く,これからの発掘調査や文献の研究によって新しい事実が解明されていくことでしょう。

信仰心の薄れてしまった現代の私たちには想像もつかないかもしれませんが,仏教は国分寺の建設の他に,人々の思想や文化などにも大きな影響を与えました。- 【写真 蔵骨器の出土状況(財部城ケ尾遺跡)】

- 火葬の風習もその一つであり,鹿児島では蔵骨器(ぞうこつき)の出土にあらわれています。蔵骨器には土師器(はじき)のカメや須恵器(すえき)の壺が使用され,土師器や須恵器でフタをします。中には軽石や自然礫(れき)でフタをする場合もあります。最近調査された財部城ケ尾(たからべじょうがお)遺跡では,土師器椀でフタをした須恵器の蔵骨器が出土しました。蔵骨器の中には焼骨と炭がおさめられていましたが性別等はわかりませんでした。当時は,現在のように火葬が一般化していないため,火葬されるのは高貴な身分の人に限られていたようです。もしかしたら国分寺建設に力を尽くした仏教をあつく信仰する有力者だったかもしれません。

- 用語解説

-

神仏分離令(しんぶつぶんりれい) 政府が神道国教化のため神社を寺院から独立した。 国分寺・国分尼寺(こくぶんじ・こくぶんにじ) 国家の平安を祈るために国ごとに建てた寺。 国府(こくふ) 国の役所があった場所。 伽藍(がらん) 塔・金堂・講堂など寺院を構成する建物。 蔵骨器(ぞうこつき) 洗骨あるいは火葬骨を納める容器。 - (文責)有馬 孝一・切通 雅子

縄文の森から 平成27年3月

平成27年3月6日(金)

おすすめ!展示コーナーのお知らせ

「

展示スタート!

その

工具を