第71回企画展 いよいよ本日から開幕です

ワクワク考古楽IN徳之島(面縄中・喜念小・面縄小)

令和6年12月5・6日,ワクワク考古楽出前授業を,徳之島の伊仙町立面縄中学校,喜念小学校,面縄小学校で実施しました。

面縄中学校はトマチン遺跡,喜念小は喜念貝塚にそれぞれ隣接しており,面縄小学校は史跡面縄貝塚内に立地しています。

面縄中,面縄小では,南島沖縄諸島の歴史について,教科書で取り扱う日本史年表を押さえながら,貝塚時代,グスク時代,琉球王国時代,薩摩藩統治時代を学びました。

喜念小では1~6年生までの全学年を対象に,埋文センターの仕事を紹介し,日本史年表と貝塚時代について学びました。

また,学校周辺の遺跡として,面縄貝塚や喜念貝塚,カンナテ遺跡,カムィヤキ陶器窯跡群を紹介したり,実際に出土した遺物として,トマチン遺跡,前当り遺跡の土器や石器,貝製品を紹介しました。

面縄中や喜念小では火起こし体験も行いました。楽しみながらも,昔の人びとが火を起こすことの大変さを実感できたようです。

児童・生徒をはじめ,先生方や参加された保護者の方々は,身近なところにたくさんの遺跡があること,徳之島には非常に古い時代から人が住んでいたことに,驚かれていました。

241206111818803

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

第71回企画展の準備風景を特別公開!

ワクワク考古楽出前授業IN鹿児島県立鹿児島南特別支援学校

令和6年11月27日(水),鹿児島県立鹿児島南特別支援学校の中学部で,「ワクワク考古楽」(出前授業)を実施しました。

今回は,旧石器時代から近世までの時代の大まかな流れと特徴,道具(土器や石器など)について学習しました。

まず,これまでの学習を思い出しながら,どんな時代があったかやそれぞれの時代の特徴などを確認しました。

次に,実際に遺跡から出土した土器や石器などに触れながら,道具の使い方や変化等について学習しました。土器は時代によって形状や文様が異なることや,縄文時代には弓矢が使われ始めること,道具が時代によって変化していくことや,つるつるしている磨石やするどく尖っている石鏃など,それぞれの道具の特徴を学ぶことができました。

今回の授業を通して,歴史の学習に興味をもち,今後の学習に意欲的に取り組んでいくためのきっかけになったらと思います。

また,今回は,縄文の森の「お出かけ体験隊」と合同での実施で,「勾玉づくり」に挑戦しました。細部までこだわり丁寧に仕上げ,個性あふれるきれいな勾玉ができました。

|

|

|

|

|

|

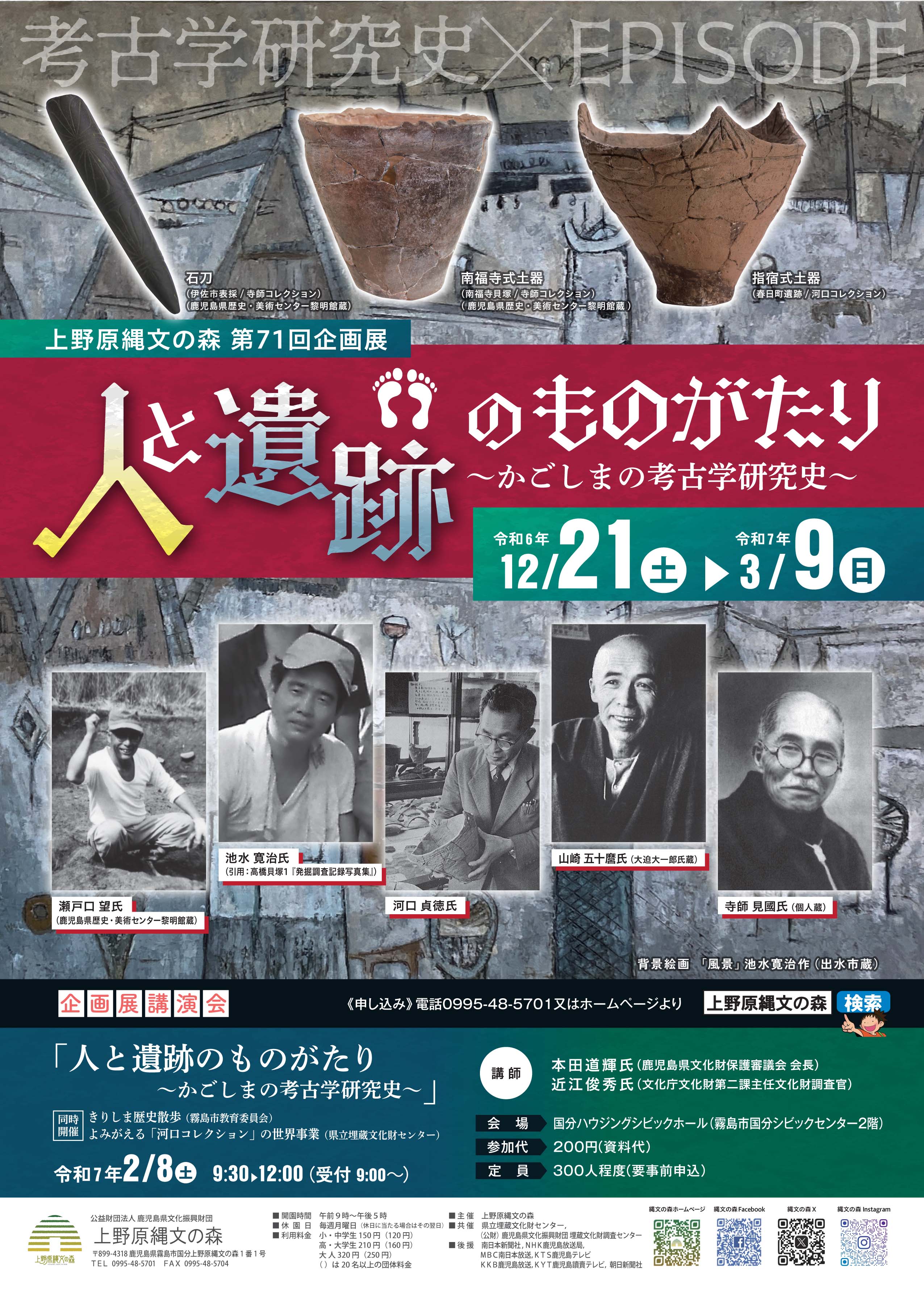

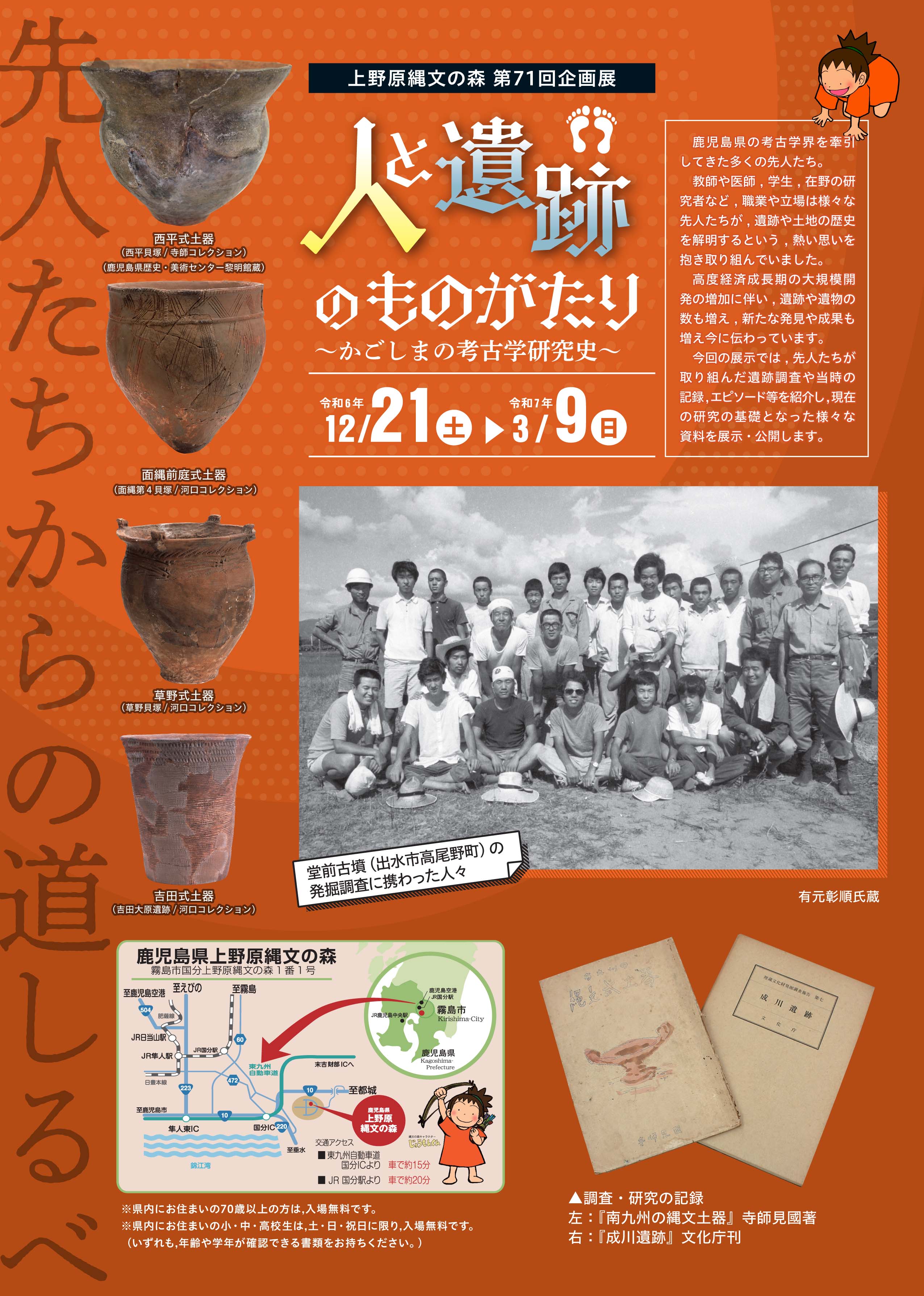

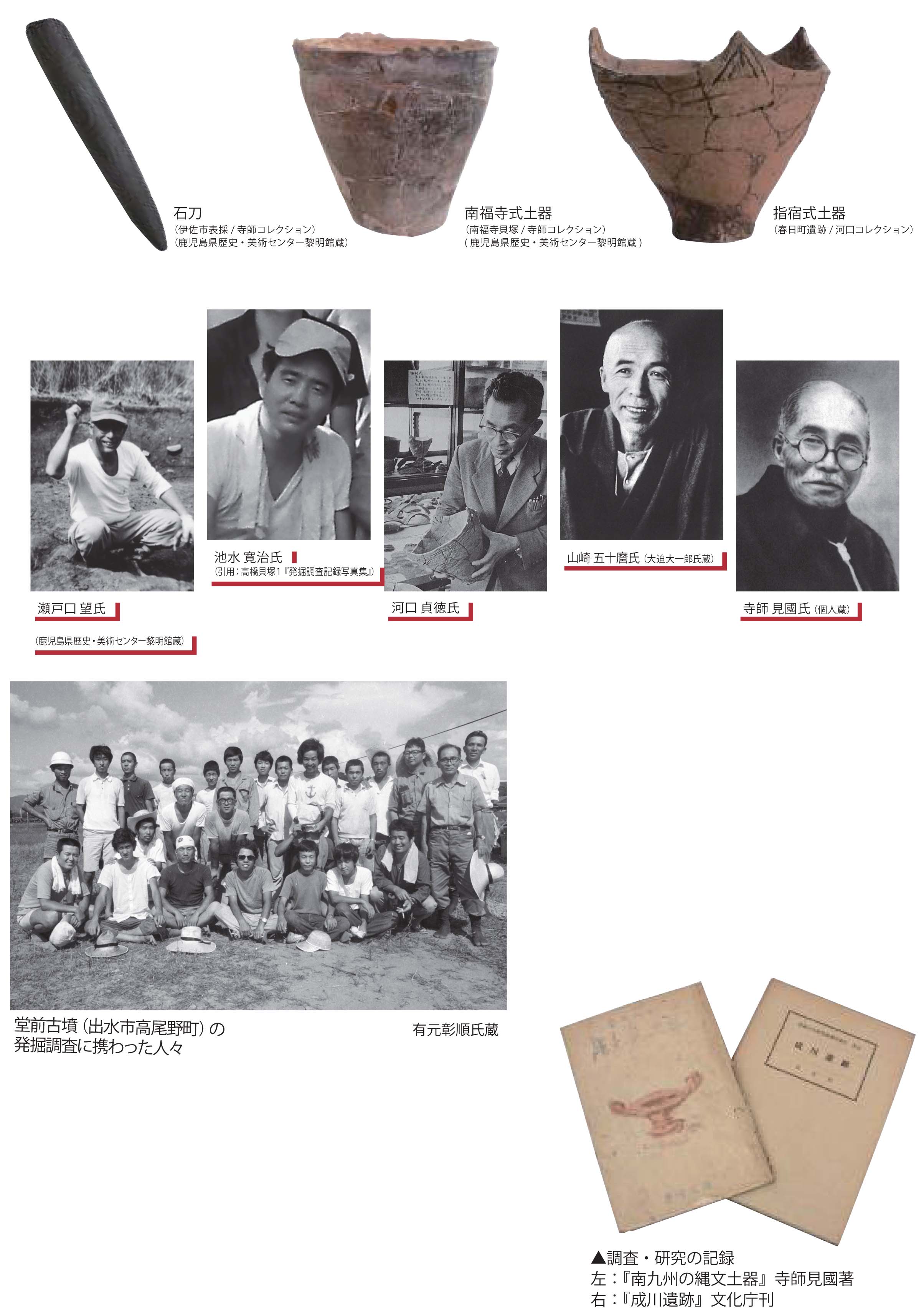

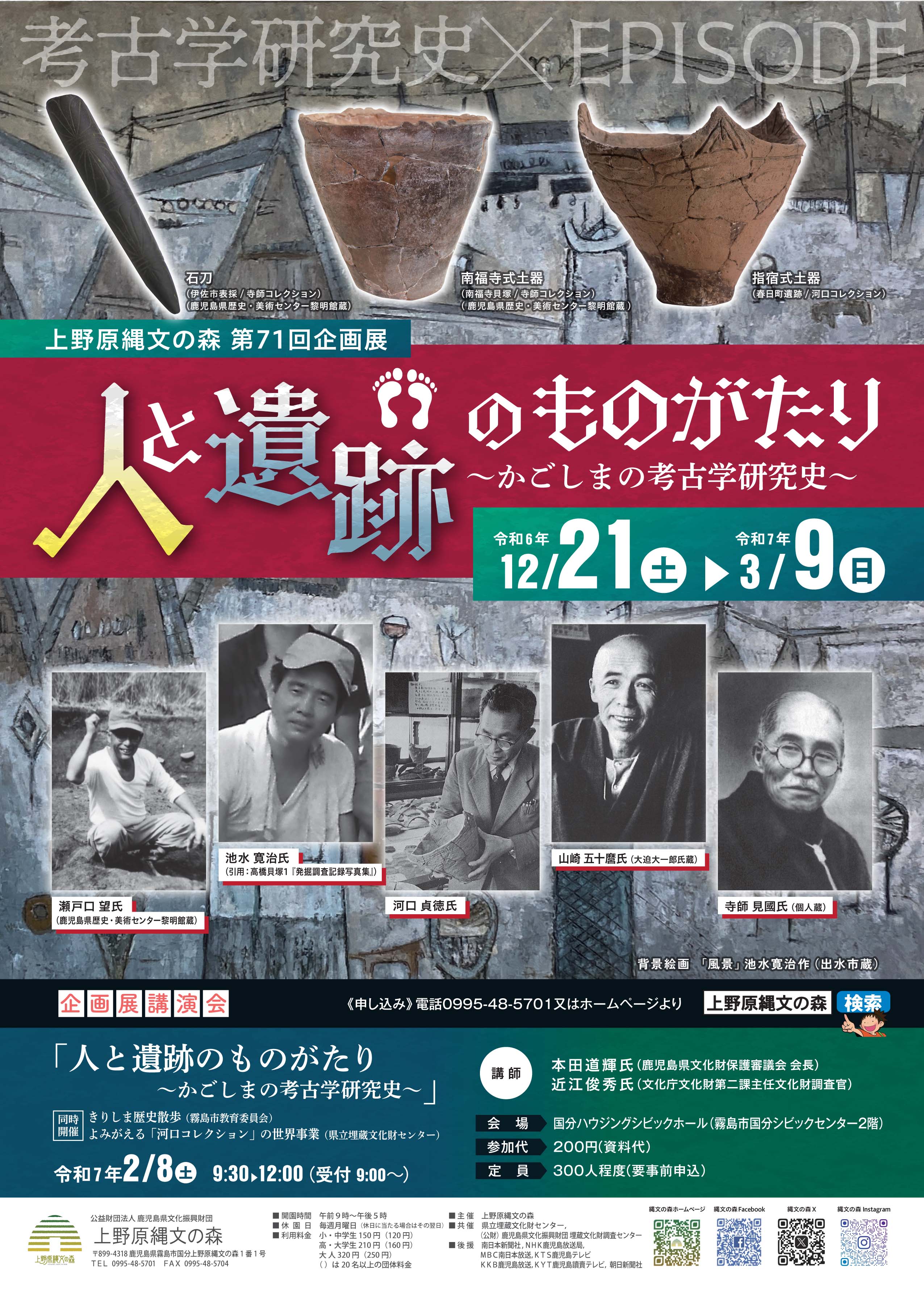

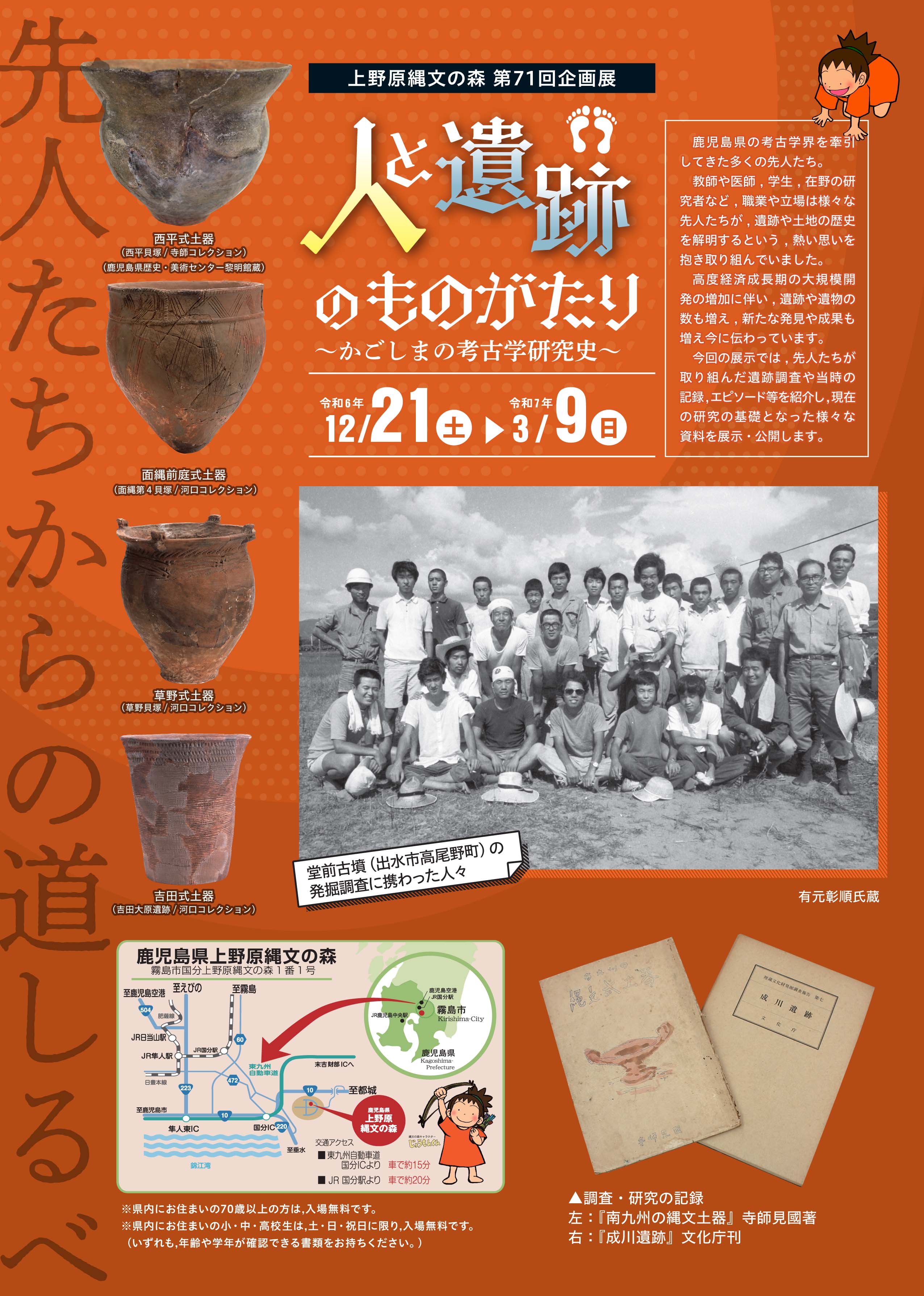

第71回企画展「人と遺跡のものがたり~かごしまの考古学研究史~」

鹿児島県の考古学界を牽引してきた多くの先人たち。

教師や医師, 学生, 在野の研究者など, 職業や立場は様々な先人たちが, 遺跡や土地の歴史を解明するという, 熱い思いを抱き取り組んでいました。

高度経済成長期の大規模開発の増加に伴い, 遺跡や遺物の数も増え, 新たな発見や成果も増え今に伝わっています。

今回の展示では, 先人たちが取り組んだ遺跡調査や当時の記録,エピソード等を紹介し,現在の研究の基礎となった様々な資料を展示・公開します。

【展示期間】

令和6年12月21日(土)~令和7年3月9日(日)

【展示場所】

上野原縄文の森 企画展示室

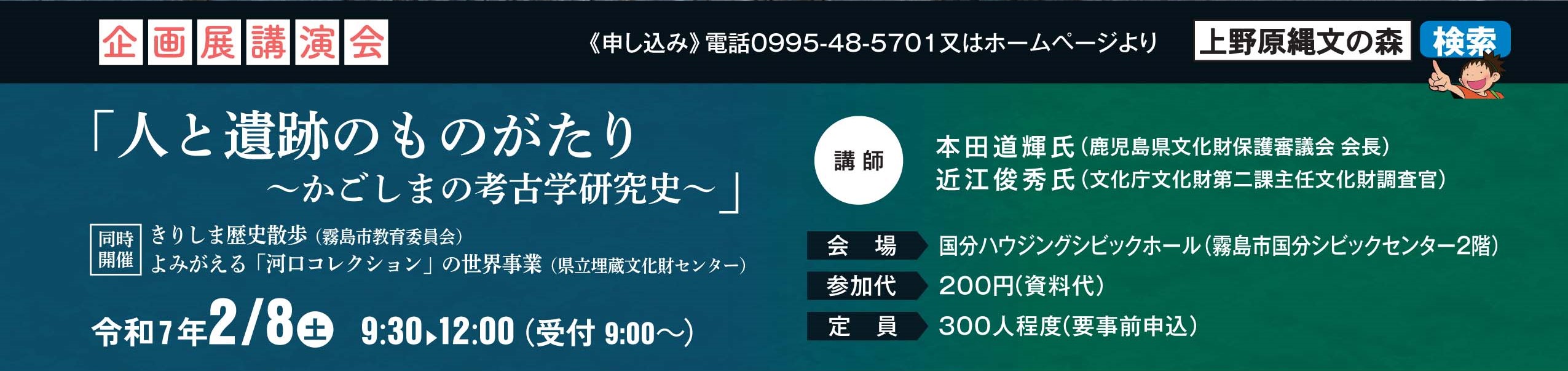

企画展講演会

○日時

令和7年2月8日(土)

9:30~12:00(受付開始:9:00~)

○場所

国分ハウジングシビックホール(霧島市国分シビックセンター2階)

○講師

本田 道輝 氏(鹿児島県文化財保護審議会 会長)

近江 俊秀 氏(文化庁文化財第二課主任文化財調査官)

○定員

300人程度(要事前申込み)

○資料代

200円

↓をクリックすると申込フォームに移動します。

本日開催!「解明進む 志布志の縄文文化展」(令和7年2月2日まで)

下城跡現地説明会(姶良市北山・12月22日)

県単道路整備(改良)事業に伴い,発掘調査を実施している下城跡(しもじょうあと・姶良市北山)で,現地公開を行います。

山城跡の調査成果を紹介します。ぜひ,お越しください。

【場所】

下城跡(姶良市北山)

地図はこちらのリンクから(GoogleMap)

【日時】

令和6年12月22日(日) 10:30~12:00 (受付10:00~)

小雨決行・事前申込不要

【同日開催】

「南の縄文文化展」(10:00~14:30)

「解明進む 志布志の縄文文化展」

石造りの排水溝(鹿児島城二之丸跡:鹿児島市)

令和5年度に行った鹿児島城二之丸跡の発掘調査で,排水溝と思われる遺構が見つかりました。直方体に切り出された凝灰岩を平行に並べて組み合わせ,底部には敷石となる石も検出されました。切り石の長さは約2m,高さ約25cmで,溝の幅は約90cmです。

調査区内では他にも水が溜まっていたと思われる溝状遺構が見つかっており,当時の排水技術の手がかりになればと思います。

3Dデータはこちらから

全国で4例目! 将棋盤出土(鹿児島城二之丸跡:鹿児島市)

令和5年度に行った鹿児島城二之丸跡の発掘調査で,将棋盤が出土しました。

自然科学分析の結果,17世紀以降の将棋盤と考えられ,発掘調査で見つかったものとしては,全国で4例目になります。

今回出土した将棋盤は,縦横ともに約27cm,厚さ1cmの大きさがあります。表面には9×9のマス目が刻まれており,将棋盤の脚と考えられる部材も一部出土しています。

出土した将棋盤。表面に9×9のマス目の溝が確認できます。

3Dデータはこちらから