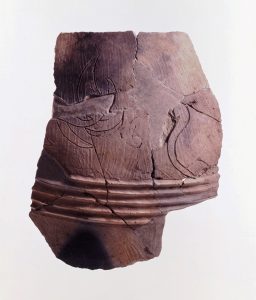

収蔵庫増設

土器に刻まれた弥生時代の龍

弥生時代の土器に刻まれている想像上の生き物・龍(一部欠損)。

龍は水神とも考えられています。大陸から稲作とともに伝わったのでしょうか。辰年にふさわしい土器です。

インスタグラムでも掲載しています。

フォローよろしくお願いします。

https://www.instagram.com/kagoshima_maibun/

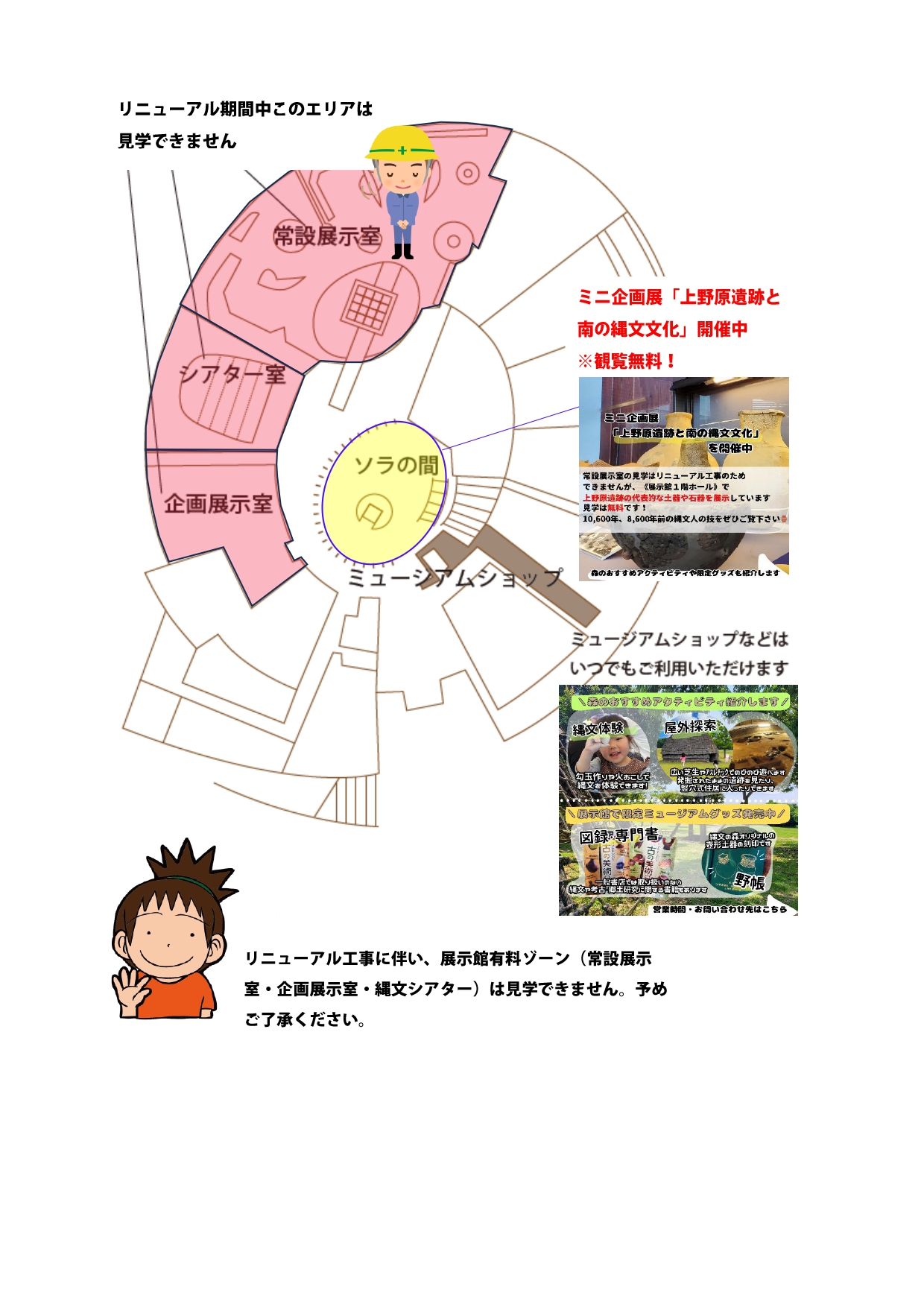

【R6.1.9~】展示館内常設展示室リニューアル工事について

上野原縄文の森展示館は、1月9日からリニューアル工事を行うため、有料入館ゾーン(常設展示室・縄文シアター等)の見学ができなくなります。ただし、体験学習館やその他園内は通常通りご利用できますので、多くの皆様のご来園をお待ちしています。

リニューアル後はさらに魅力ある施設になります。常設展示室等の利用再開時期については随時お知らせしますので、ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。

【見学できない箇所】

○展示館内

・常設展示室

(縄文ワンダーランド含む)

・企画展示室

・縄文シアター

【他は全部利用できるよ!】

・上記を除く展示館内(エントランスホール、ミュージアムショップ、2階休憩所等)

・その他園内(体験学習館・地層観察館・遺跡保存館・アスレチック等)

※利用再開時期は、追ってホームページ等でお知らせします。

1/8(月祝)開園・1/9(火)休園です

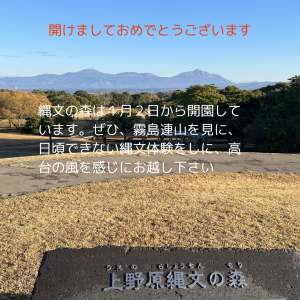

新年明けましておめでとうございます

辰年に向けて(龍首水注)

ワクワク考古楽出前授業~宮之城中学校(さつま町)~

12月20日,さつま町立宮之城中学校で,『ワクワク考古楽』 を1年生(155人)に向けて実施しました。宮之城中学校は「虎居城」という中世の山城跡の中に建っています。現在,当センターでは虎居城跡の一角を発掘調査しています。

天気が良ければ,現地見学を予定していましたが,あいにくの雨となりました。そこで授業では,まず,埋蔵文化財センターの仕事について紹介した後,虎居城とその周辺の地形の成り立ち,虎居城の歴史について説明しました。

次に,虎居城跡の実際の写真を提示しながら,発掘調査で見つかった,「曲輪」・「切岸」・「堀切」・「竪堀」・「横堀」・「虎口」といった「山城」の特徴的な遺構を説明しました。

最後に,中世の陶磁器や近世の瓦などの実物を見たり,実際に手にしたりする活動を通して,歴史を実感してもらいました。

この体験が,今後の学習意欲や,地域の歴史理解につながればありがたいです。

発掘現場から~二子塚B遺跡(大崎町)

正月準備

年内の業務も残すところあとわずかです。埋蔵文化財センター玄関に,門松が飾られました。

お隣の上野原縄文の森展示館の体験メニュー「門松を作ろう」の,かわいい作品をおすそわけしてもらいました。

かごしま遺跡フォーラム2023動画公開

12月2日に開催した,「かごしま遺跡フォーラム2023~掘り出された鹿屋の歴史と文化~」の発表を動画(YouTube)で公開します。

当日の発表資料は以下のリンクからダウンロードできます。

「かごしま遺跡フォーラム2023資料」(PDF)

発表と合わせてご覧ください。

※ 画面が小さくて見づらい場合は,動画の右下の「全画面」をクリックすると拡大します。

※ 発表内容は,フォーラム時点での調査成果になります。その後の調査・整理作業により,詳細が変更する可能性もあります。

※ 発表動画の無断利用・複製はご遠慮ください。公開動画のリンクのコピーはご利用いただけます。

「鹿屋吾平佐多線(吾平道路)改築に伴う発掘調査の成果~名主原遺跡(鹿屋市吾平町)を中心に~」

「国道220号古江バイパス建設に伴う発掘調査の成果~近年の発掘調査を中心に~」

「東九州自動車道建設に伴う発掘調査の成果~川久保遺跡(鹿屋市串良町)を中心に~」

の見学ができません。.png)