考古ガイダンス第24回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第24回 縄文文化は海を越えて - ■北から南へ・海峡を南下した細石器文化■

縄文時代開始直前の約14,000年前,日本列島には細石器文化が大盛行していました。鹿児島もその例にもれず,細石器文化の真只中にありました。特に鹿児島・宮崎・大分を含む南・東九州では在地の流紋岩(りゅうもんがん)という石を利用した特徴的な船野型(ふなのがた)という槍先の製作技術が存在することが知られ,その分布の南限は鹿児島県本土までとされていました。

縄文時代開始直前の約14,000年前,日本列島には細石器文化が大盛行していました。鹿児島もその例にもれず,細石器文化の真只中にありました。特に鹿児島・宮崎・大分を含む南・東九州では在地の流紋岩(りゅうもんがん)という石を利用した特徴的な船野型(ふなのがた)という槍先の製作技術が存在することが知られ,その分布の南限は鹿児島県本土までとされていました。

そんな中,1997年,中種子町立切(たちきり)遺跡で本土と種子島との交流を示す驚くべき発見がありました。種子島で初めて細石器文化期の遺物が発見されたのです。しかも石材は南九州で産出する流紋岩,槍先を作る技術も九州本土に特徴的な船野型であったのです。この発見により,細石器文化の南限を書き換えるとともに,本土と種子島の技術・物資・人間の南への流通が明らかとなり,さらに大隅海峡を南下するための船の存在が確定的となったのです。

丸木舟に乗って流紋岩を大事そうに抱え,海峡を南下した旧石器人の姿が目に浮かんでくるようです。- ■南から北へ・海峡を北上した「磨き」の技術■

- 1995年に調査された西之表市の奥ノ仁田遺跡,中種子町三角山遺跡では縄文時代草創期(約12,000年前)の磨製石鏃(ませいせきぞく)が発見されています。これらは種子島に安定して磨製石鏃を作る技術が存在していたことをうかがわせるものです。

一方,鹿児島県本土に目を向けてみると,磨製石鏃の出現は種子島より一時期遅れた縄文時代早期初頭(約10,000年前)まで待たねばなりません。なお,日本全国を見渡すと縄文時代の最初の時期に磨製石鏃を生み出す技術を保有しているのは南九州しか見当たらず,鹿児島県本土に石鏃を磨く技術をもたらしたのは現在のところ種子島しか考えられません。この事実は南から北への技術の北上を示すことに他ならなく,北から南だけでなく南から北への動きがあったことをうかがわせるものです。 - ■北から?南から?土器文化の交流■

- 縄文時代草創期には,全国的に土器の周りに粘土紐を貼り付けてつくる隆起線文土器が特徴的に使用されていました。中でも南九州の粘土紐は他地域よりひときわ太く,隆帯文土器と呼ばれています。また,貼り巡らした粘土紐には貝殻や指などで模様が施され,この特徴は県本土も種子島もほぼ同じです。

では,この隆帯文土器は南北どちらから伝わったのでしょうか。分布からみると,現在のところ県本土よりも種子島に密度が濃く,出土量も多いため,種子島からの伝播の方が考えやすいです。しかし種子島よりも南では隆帯文土器の出土は見られず,南からの伝播を考えにくい逆の状況も存在します。また,その他にも種子島の隆帯文土器の密度の濃さを説明する学説もあります。それは種子島では次の文化が流入するまでの間ずっと隆帯文土器を使用し続けた結果であるというものです。いずれにせよこの問題の解答は,今後の発掘調査による成果をを待たねばならないようです。 - ■槍はどこから?中種子町園田遺跡■

- 1999年10月,種子島で縄文時代草創期の地層から8本の石槍が発見されました。槍は意図的に23個のパーツに分割され,折り重なるような状態で2ヵ所から発見されました。石材は安山岩で,種子島では産出しないものであり,石器を製作した痕跡も残していないことから島外で製作され,持ち込まれたものであると考えられています。その出土状況,石材,槍の形状の類似から,信州を中心に分布する神子柴(みこしば)文化との関係を論じられることもあります。

しかし神子柴文化の石槍とは厳密には技術・形態など異なっており,間接的な影響は考えられるものの,直接的に信州との交流を語れるものではありません。広くアジアを見渡しても現在のところ園田遺跡のような精美な槍,またそれを作り出す技術は見当たらず,園田遺跡の槍がどこで製作され,どのようなルートで種子島にたどり着き,そしてまたなぜ分割され,置かれたのかは謎です。 - 用語解説

-

船野型 宮崎県船野遺跡で最初に発見された槍先の製作技術。石核の形が船底状を呈するのが特徴。 神子柴文化 長野県神子柴遺跡を標識とする。北海道を除く東九州を中心に広がっており,九州への波及も部分的に認められている。独特の形の槍や石斧を特徴とする文化。 - (文責)桑波田 武志

縄文の森から 平成29年1月

平成29年1月26日(木)

常設展示室の「河口コレクションコーナー」をリニューアルしました。

「南島の考古学」

常設展示室で,長年,鹿児島県の考古学界をリードしてきた考古学者,

今回は「南島の考古学」と題して,4貝塚と1洞穴の出土資料を紹介しています。

「南島」とは,九州と台湾の間に位置する南西諸島の島々のことです。明治末期から昭和初期までは,本土の先史文化との関連性は確認されませんでした。しかし,1955(昭和33)年に行った宇宿貝塚(奄美大島)の発掘調査で,本土と南島の先史時代の土器文化に関係性があったことが明らかになりました。

今回のコレクションコーナーでは宇宿貝塚をはじめ,喜念貝塚(

展示の様子

平成29年1月11日(水)

1 日 時 平成29年2月4日(土)10:00~12:00

2 場 所

上野原縄文の森 体験学習館

3 内 容

【内容】縄文の森の素材を使ったポシェット作り

【講師】上野原縄文の森職員

4 対 象 小学生以上

5 定 員 30人程度(要事前申込み)

6 参加料 50円(資料代,材料代)

1 日 時 平成29年2月11日(土)13:30~15:00

2 場 所

上野原縄文の森

展示館多目的ルーム

3 内 容

【内容】県内各地で行われている発掘調査の中から

南九州市の調査成果について紹介します。

【講師】ミュージアム知覧 学芸員 上田 耕 氏

4 定 員 80人程度(要事前申込み)

5 資料代 100円

1 日 時 平成29年2月25日(土)13:30~15:00

2 場 所 鹿児島市

かごしま県民交流センター

小研修室2(東棟4階)

3 内 容

【内容】貝塚などからわかる貝利用の解説と貝輪アクセサリー作りを行います。

【講師】上野原縄文の森職員

4 定 員 30人程度(要事前申込み)

5 資料代 400円

※ 車でお越しの際は,駐車券を講座受付に提示ください。

申込方法

電話・FAX・eメールにて①参加される方のお名前と年齢,②住所,③電話番号をお知らせください。各イベント共に,定員に達し次第,締め切らせていただきます。

かごしまの遺跡第12号

考古ガイダンス第23回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第23回 大隅諸島・南西諸島の旧石器時代文化 - ■日本列島の旧石器文化の系譜を考える■

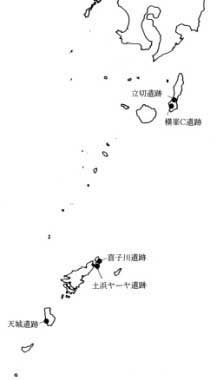

- 1967年に沖縄で旧石器時代の港川人の化石人骨が発掘されましたが,石器は確認されていません。したがって、港川人の文化はいまだに不詳です。次に,沖縄につながる大隅・奄美諸島に旧石器が出土するようになったのはつい最近のことです。1986年の奄美大島の土浜ヤーヤー遺跡の発掘調査などに始まり、1990年代になると幾つもの遺跡で旧石器が発見されるようになりました。それは日本列島の文化の起源にもかかわることで、注目すべき問題です。

- ■種子島の三万年を超える遺跡■

-

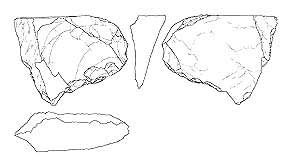

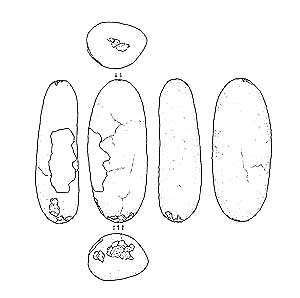

礫器

敲石 - 種子島の横峯C遺跡では1992年の発掘調査で縄文時代早期層の1.2m下の地層から偶然にも礫群が発見され,その中の炭を年代測定した結果,3万年を超える「日本最古の礫群」として全国的に報道されました。これより種子島では,AT火山灰よりさらに下の種4火山灰といわれる火山灰層の下部が発掘調査対象となり,立切遺跡の発見へとつながりました。立切遺跡は1997年に農道を整備したときに発掘調査され,日本で「最古の生活跡」として全国的な話題となりました。調理に使われたと考えられている礫群が1基,食べ物や石器などを貯蔵したと考えられる土坑が2基,たき火などした焼土が14ヵ所検出されました。

横峯遺跡は種4火山灰を挟んで上下に礫群があり,AT火山灰直上で土坑が検出されました。いずれも旧石器時代のもので,AT下位で2枚,AT上位で1枚の3文化層が存在しています。また種3火山灰と種4火山灰の間からは敲石が出土し,種4火山灰とAT火山灰の間では台石・敲石・磨石・礫器などが出土しています。さらに種4火山灰の下から,多数の磨石・砥石のほかに局部磨製石斧・打製石斧・スクレイパーなど他の石器も少数出土しています。  種4火山灰の年代は放射性炭素年代測定の結果3万5,000年前ぐらいとされ,そのさらに約10cmほど下位にあたる横峯遺跡や立切遺跡は,確実に3万1,000年より古いと考えられます。

種4火山灰の年代は放射性炭素年代測定の結果3万5,000年前ぐらいとされ,そのさらに約10cmほど下位にあたる横峯遺跡や立切遺跡は,確実に3万1,000年より古いと考えられます。

種4火山灰の上下の文化層の石器群は,いまのところ種4火山灰を挟んで共通の石器群をもつと考えられます。石材はすべて島内のものでした。敲石や磨石がたくさん出土したことから,植物食を中心としたライフスタイルが想定されています。- 【写真 横峯C遺跡の礫群】

しかし石器の材料を剥ぎ取ったあとの石をそのまま石器として利用していることから,ナイフ形石器のような剥片石器類が存在するとも考えられます。石器に使える良質の石材の石核は,持ち歩いて必要に応じて剥離作業をおこなったものと思われます。

しかし石器の材料を剥ぎ取ったあとの石をそのまま石器として利用していることから,ナイフ形石器のような剥片石器類が存在するとも考えられます。石器に使える良質の石材の石核は,持ち歩いて必要に応じて剥離作業をおこなったものと思われます。

【写真 立切遺跡の土坑】- 礫群は当時の集団の人々のつながりを確認するために,季節的に集まっては調理と分配を行った施設とする説があります。横峯C遺跡と立切遺跡は,石器を製作する遺跡,礫群のある遺跡,狩猟をおこなうキャンプサイトなど,移動する遊動パターンの一つとみられています。

- 横峯C遺跡や立切遺跡の種4火山灰の上下の旧石器時代文化層では,土の中の植物珪酸体分析や炭化材の樹種同定の結果,最終氷期を通して照葉樹林が分布していたといわれています。氷河期のなかでも暖かかったということです。

種子島の石器文化は,日本列島と異質の文化であるとの考えから「南西諸島文化圏」を唱える人がいます。あるいは「南方型旧石器文化」として関東の石器群にもその系譜が認められるとする説も唱えられています。長い期間に及んだ旧石器時代は,多様な環境変化が起こった時代でしたが,過去には狩猟中心のイメージが先行していました。そうした旧石器時代観のイメージを種子島の石器文化が転換させた意義は大きいものがあります。藤本強氏(新潟大学教授)は,立切遺跡をはじめとする南九州の様相は,地球規模で旧石器時代の生業を考える際に重要な役割を果たすことになると指摘しています。 - ■奄美諸島の遺跡■

横峯C遺跡・立切遺跡は種子島の旧石器研究の端緒を開き,またそれは奄美諸島の旧石器をより意義づけることとなり,日本列島と大陸との関係(南方ルート)を見直し再検討する契機となりました。

横峯C遺跡・立切遺跡は種子島の旧石器研究の端緒を開き,またそれは奄美諸島の旧石器をより意義づけることとなり,日本列島と大陸との関係(南方ルート)を見直し再検討する契機となりました。

奄美諸島に旧石器の存在を最初に示した土浜ヤーヤ遺跡の局部磨製石斧の破片は,立切遺跡出土の局部磨製石斧と系譜がつながっていく可能性があります。笠利町喜子川遺跡の発掘調査では礫群と,頁岩とチャートの剥片が出土し,礫群の下部から採取された木炭は,25.250±790の放射性炭素年代がでています。

徳之島の伊仙町天城(アマングスク)遺跡は1998年に発掘調査され,チャート製の台形様石器を中心とした石器群が出土しました。これらは縄文土器が出土した位置より下層のマージ層から出土しており,発見された台形様石器などの石器組成は,旧石器時代の石器の可能性が高いとされています。

天城遺跡の石器群を加藤晋平氏(国学院大学教授)は完新世の約6,000年前の無土器文化に伴う石器群としてとらえ,台湾島を含めて東南アジア地域の系譜で考えています。一方小田静夫氏(東京都教育庁主任学芸員)などは本州島の約3万~2万5,000万年前頃の旧石器群に対比できるとの見解をもっています。こうした論争を生んでいることは,すなわち、これら大隅・奄美諸島の遺跡の評価が日本列島全体の旧石器研究にかかわっていることをしめしています。- ■旧石器時代人の移動■

- 以上をもって,氷河期の氷期と間氷期のあいだでそれぞれの環境変化に適応した異なる石器文化の移り変わりを想定してもいいのではないでしょうか。立切遺跡や横峯C遺跡はやや暖かい時期に成立しており,これが列島を北上し,その後の氷期にナイフ形石器文化が南下し,礫群や磨製石斧を伴うナイフ形石器文化が成立したと考えられます。

琉球大学木村政昭教授は,3万年前から2万年前の琉球弧においては,陸橋が形成され,ケラマギャップとトカラギャップについても,渡れた時期があった可能性を指摘し,2万年前以降の地殻変動に伴う急激な沈水を迎え今日に至るとする研究を発表しています。長い旧石器時代に,海水面の上下と環境変化に適応して,旧石器時代人たちは南下・北上を繰り返していたのではないでしょうか。

縄文時代草創期や早期の南の縄文文化と関連づけて,南の先進性を主張する向きもありますが,年代があまりにも離れており,そうした図式で文化を理解しようとする態度は科学的とはいえないばかりか,人間行動などの理解をも矮小化していくことにほかなりません。何万年から何百年にかけての長い年月を経て,モンゴロイドがベーリング海をわたりアメリカ大陸を南下したように,旧石器時代人たちの移動範囲はひろかったのです。 - 用語解説

-

AT火山灰 姶良・丹沢火山灰の略,姶良カルデラの約2万5,000年前の噴出物で,南九州では火砕流噴出物が厚く堆積し,「シラス」といわれる。 種4火山灰 種子島で確認された火山灰で下位より種1~種4火山灰といわれる。その上にAT火山灰が堆積している。 マージ層 隆起石灰岩の風化土壌で,赤色の粘土層である。乾燥すると固結し,雨がふるとドロドロとなる。近世・近代では,人力で海砂を混入して土壌改良していた。 - (文責)堂込 秀人

かごしま遺跡フォーラム2016

紀要第9号

前原遺跡で出土した土師器の杯について

前原遺跡で出土した土師器の杯について-九州中部の出土状況をもとに-

江神 めぐみ

竪野(冷水)窯跡出土の白薩摩「型打ち製品」の年代観

南の縄文調査室

《外部資料調査の成果から》

鹿児島県中種子町三角山Ⅰ遺跡出土

縄文草創期土器の成形技術とその変異性の研究

飯塚 文枝,出穂 雅実,パメラ・バンディバー,大久保 浩二

《資料紹介》

鹿児島県出土の古代の焼塩土器等に関する覚え書き

上床 真

《資料集成》

鹿児島県内の耳栓状土製品集成

南の縄文調査室

---------------年報

平成27年度

南の縄文調査室から平成28年12月

- 平成28年12月1日(木)

-

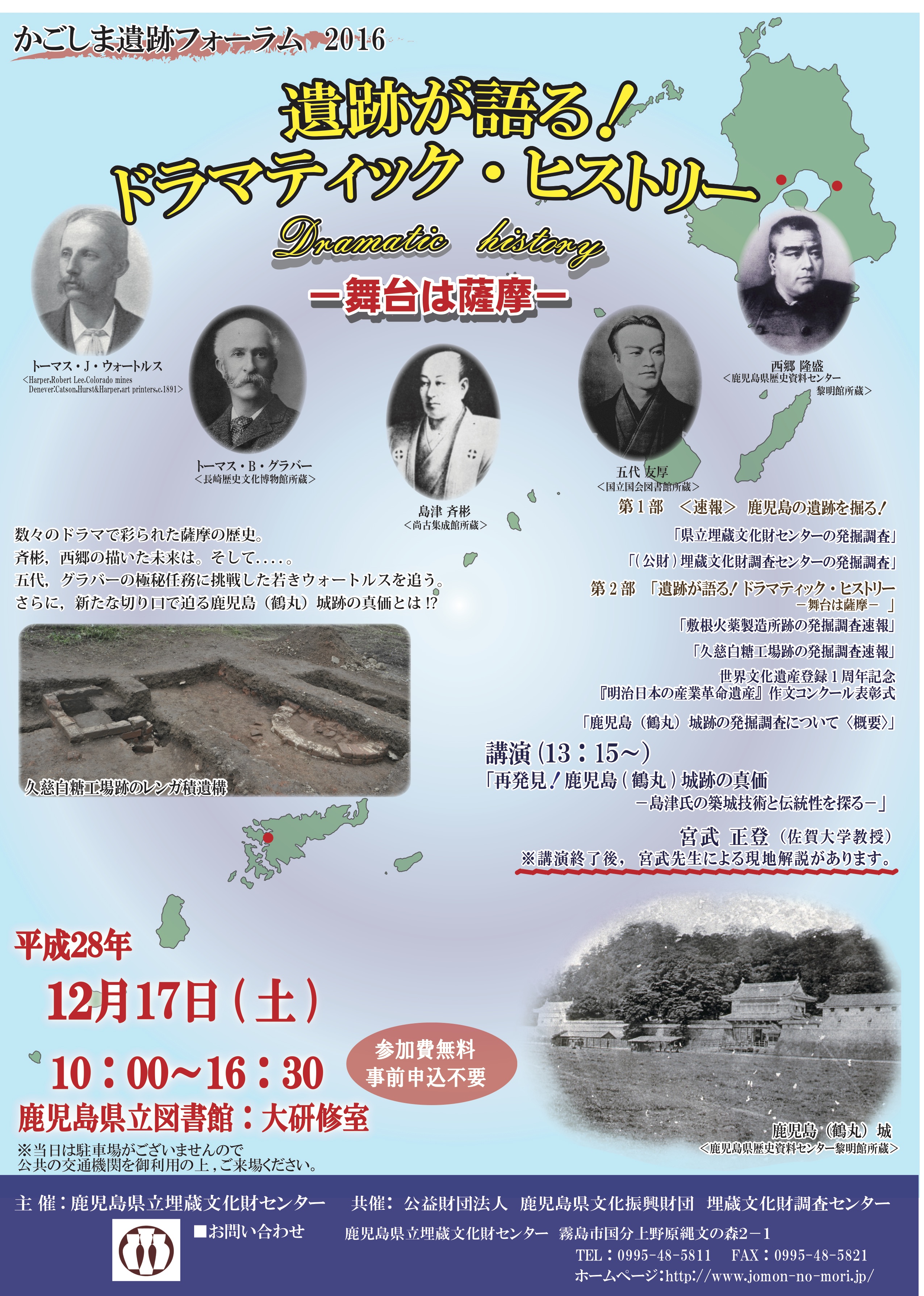

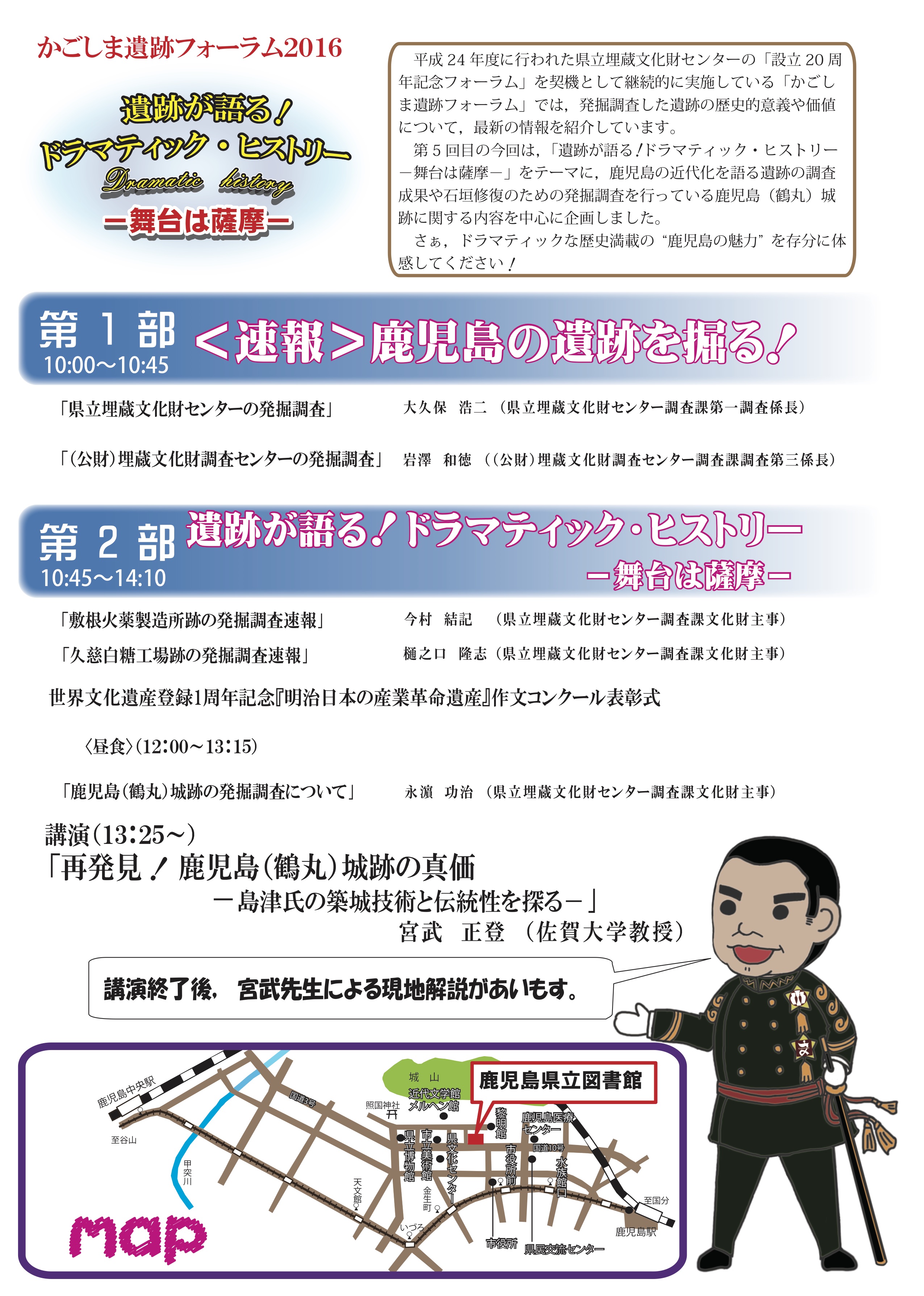

かごしま遺跡フォーラム2016を開催します 「遺跡が語る!ドラマティック・ヒストリー-舞台は薩摩-」 -

鹿児島県立埋蔵文化財センターでは,下記の日程で『かごしま遺跡フォーラム2016「遺跡が語る!ドラマティック・ヒストリー-舞台は薩摩-」』を開催します。

※ 画像をクリックすると,日程等を掲載したチラシがダウンロードできます。 【日時】 平成28年12月17日(土) 10:00~16:30※終了しました

【場所】 鹿児島県立図書館 大研修室

【内容】 第1部 <速報>鹿児島の遺跡を掘る!

① 「県立埋蔵文化財センターの発掘調査」

② 「(公財)埋蔵文化財調査センターの発掘調査」

第2部 「遺跡が語る!ドラマティック・ヒストリー-舞台は薩摩-」

① 「敷根火薬製造所跡の発掘調査速報」

② 「久慈白糖工場跡の発掘調査速報」

③ 世界文化遺産登録1周年記念

『明治日本の産業革命遺産』作文コンクール表彰式

④ 「鹿児島(鶴丸)城跡の発掘調査について(概要)」

講 演

「再発見!鹿児島(鶴丸)城跡の真価」

-島津氏の築城技術と伝統性を探る-

宮武 正登 氏(佐賀大学教授)

※講演終了後,宮武先生による現地解説があります。第5回目の今回は,「遺跡が語る!ドラマティック・ヒストリー-舞台は薩摩-」をテーマに,鹿児島の近代化を語る遺跡の調査成果や石垣修復のための発掘調査を行っている鹿児島(鶴丸)城跡に関する内容を中心に企画しました。ドラマティックな歴史満載の“鹿児島の魅力”を存分に体感してください。 ※過去のフォーラムの様子と配付資料は,こちらからご覧いただけます。 ※ 鹿児島県教育委員会のホームページからもご覧いただけます(外部サイトへリンク) 。

考古ガイダンス第22回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第22回 大規模な石器製作所 - ■旧石器時代終末■

日本最初の旧石器時代遺跡である岩宿遺跡が発掘調査(1949年)されてから半世紀が過ぎました。この間に鹿児島県内の旧石器時代遺跡も多く発見され,その数は現在100ヵ所を越えています。

日本最初の旧石器時代遺跡である岩宿遺跡が発掘調査(1949年)されてから半世紀が過ぎました。この間に鹿児島県内の旧石器時代遺跡も多く発見され,その数は現在100ヵ所を越えています。

人類が誕生して以来,旧石器時代は数回の氷期を経ており,絶滅したナウマンゾウやオオツノジカなどを追い求める生活をしていたと考えられています。日本では最後の氷期であるウルム氷期のなかごろ,約3万5,000年前以後を後期旧石器時代に区分しています。

後期旧石器時代の終末は,主要な狩猟用石器がそれまでのナイフ形石器から細石刃(さいせきじん)に変わることにより細石刃文化と呼ばれています。細石刃はカミソリの刃を小さくしたような長さ2センチ程度の大きさであり,小さいため単独では道具とならず骨角などに溝を彫り,そこにたくさん埋め込んで槍先などとして使用したと考えられています。- 【地図 仁田尾遺跡(鹿児島市石谷町/旧日置郡松元町)】

- 細石刃は日本だけではなくシベリア・中国・韓国など東アジアの広い地域で,旧石器時代終末に使用されています。

細石刃文化の開始は約1万5,000年前とされていますが,最近の北海道の調査では2万年前のものが発見されており,日本列島の南北で開始の様相が異なることが知られてきました。 - ■仁田尾遺跡■

南九州西回り自動車道建設に伴い発掘調査された仁田尾(にたお)遺跡では細石刃文化の石器などが多量に出土しました。石器には細石刃のほか掻器(そうき)・削器(さっき)・打製石斧・礫器(れっき)・磨石(すりいし)などがあり,また石器を作った時の石のカケラ(剥片)も多量に発見されています。

南九州西回り自動車道建設に伴い発掘調査された仁田尾(にたお)遺跡では細石刃文化の石器などが多量に出土しました。石器には細石刃のほか掻器(そうき)・削器(さっき)・打製石斧・礫器(れっき)・磨石(すりいし)などがあり,また石器を作った時の石のカケラ(剥片)も多量に発見されています。

【写真 仁田尾遺跡の発掘調査】- これらの遺物は広い範囲に万遍なく出土するのではなく,直径数メートルの範囲に集中しており,このような遺物が集中している区域をブロックあるいはユニットと呼んでいます。つまり石器や剥片が集中して発見されるブロックは,それが石器製作の場所であったことを示しています。

- 普通の旧石器時代遺跡ではブロックは数ヵ所発見されますが,仁田尾遺跡では50ヵ所を超えるブロックが発見されています。遺物総数も10万点以上であることから大規模な石器製作所であったと考えられます。そのため日本最大級の細石刃文化遺跡として注目されています。

- ■細石刃技法■

石器である細石刃よりも,細石刃を剥ぎ取った残りの細石刃核(さいせきじんかく)が多くの情報をもっています。すなわち当時の人々がどのような手順で細石刃を作っていたかという石器製作技術が読み取れるからです。細石刃の形は一定であっても,それを剥ぎ取るまでの技術と方法は地域や時期の違いにより異なっていることが判明しています。

石器である細石刃よりも,細石刃を剥ぎ取った残りの細石刃核(さいせきじんかく)が多くの情報をもっています。すなわち当時の人々がどのような手順で細石刃を作っていたかという石器製作技術が読み取れるからです。細石刃の形は一定であっても,それを剥ぎ取るまでの技術と方法は地域や時期の違いにより異なっていることが判明しています。

- 【写真 細石刃の装着例(実験製作品)】

北海道や東日本では大型の槍のような形に整えたものを準備段階として作り,その後に平坦な打ち欠く面を作って細石刃を剥ぎ取る湧別(ゆうべつ)技法が一般的です。

北海道や東日本では大型の槍のような形に整えたものを準備段階として作り,その後に平坦な打ち欠く面を作って細石刃を剥ぎ取る湧別(ゆうべつ)技法が一般的です。

西日本では比較的小さな剥片や小礫を使い,最初に細石刃を剥ぎ取る平坦な打ち欠く面を決め,その後細石刃核の形を整える矢出川技法(やでがわぎほう)が広く分布しています。矢出川技法により作られたものは野岳・休場型細石刃核と呼ばれています。このように細石刃の製作技術の違いにより,当時すでに地域性があったことが理解できるのです。- 【図 細石刃の剥ぎかたの一例(細石刃核を左手で石の割れ目に固定し,右手の鹿角で押し剥いでいる)】

- 九州では矢出川技法の他にも数種類の細石刃製作技術が知られており,地域性や製作時期の違いとされています。なかでも鹿児島市加治屋園遺跡から出土した細石刃核は,扁平な板状の凝灰岩質頁岩を数個に分割してそのまま細石刃を剥ぎ取るという,他に類例のない特徴的な製作技術であり,遺跡名から加治屋園技法と呼ばれています。

- また宮崎県南部を中心として一部大隅半島まで分布するものとして畦原型細石刃核(うねわらがたさいせきじんかく)があります。これは砂岩の小円礫を二分割してそのまま細石刃を剥ぎ取るものであり,加治屋園技法との関連性が認められています。

- 最近種子島の数か所の遺跡で発見された細石刃核は東九州に特徴的な船野(ふなの)型細石刃核であり,使用されている石材は頁岩であり,形態や石材から宮崎県南部との関連性が指摘されます。

仁田尾遺跡で出土した細石刃核は1,000点を超えています。九州で認められるほとんどの種類の細石刃核が網羅されており,今後の分析・研究が期待されています。 - ■狩猟用落とし穴■

- 旧石器時代も終末になるとナウマンゾウなどの大型動物からイノシシやシカに変わっており,当時の人々はこれらの動物の狩猟やドングリ類などの採集により食料を確保していました。

仁田尾遺跡では平面形が長方形や楕円形の遺構が検出されました。長さ1.5メートル,幅0.8メートル,深さ1.2メートル程度の穴で,底面には小さな穴(細いクイを埋め込んだ痕跡)が複数確認されたことなどから,イノシシやシカを捕獲するための落とし穴であることが明らかとなりました。

仁田尾遺跡では平面形が長方形や楕円形の遺構が検出されました。長さ1.5メートル,幅0.8メートル,深さ1.2メートル程度の穴で,底面には小さな穴(細いクイを埋め込んだ痕跡)が複数確認されたことなどから,イノシシやシカを捕獲するための落とし穴であることが明らかとなりました。

【写真 仁田尾遺跡の落とし穴(床面にクイを打った痕跡が見える)】- 仁田尾遺跡では16基の落とし穴が発見されました。このような細石刃文化期の落とし穴は出水市大久保遺跡や入来町鹿村ヶ迫遺跡でも検出されています。

- つまり細石刃文化期の南九州では細石刃を装着した槍による狩猟だけでなく,落とし穴を使用する狩猟も,全国より早い時期に広く行われていたことが明らかとなりました。

- ■縄文時代の開始前夜■

- 仁田尾遺跡では細石刃などと一緒に,一部のブロックでは石鏃と土器も発見されています。この石鏃や土器は縄文時代の指標であることから,まさに旧石器から縄文へと,時代の新世紀を迎えていたと考えられています。

- 用語解説

-

掻器(そうき) 動物の皮などをなめす道具と考えられている。 削器(さっき) ものを切ったり削ったりするナイフのような道具。 磨石 ドングリ類などをつぶしたり粉にする道具。 礫器(れっき) 礫に簡単な打ち欠きを行っただけの道具。 細石刃技法 細石刃をどのような手順で製作していたかを明らかにしたもので,剥片などの接合作業から導かれる。 - (文責)宮田 栄二

縄文の森から 平成28年11月

平成28年11月29日(火)

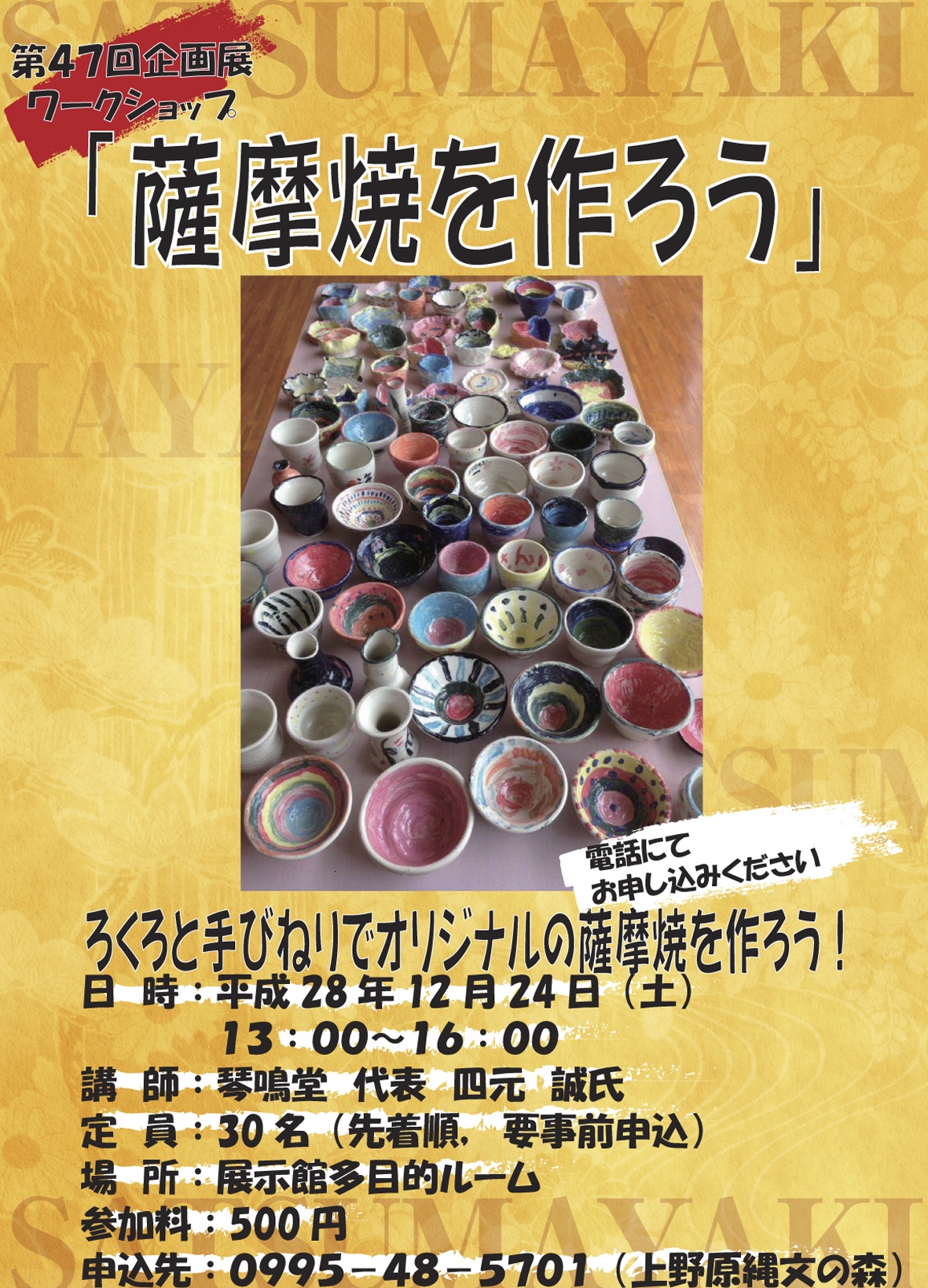

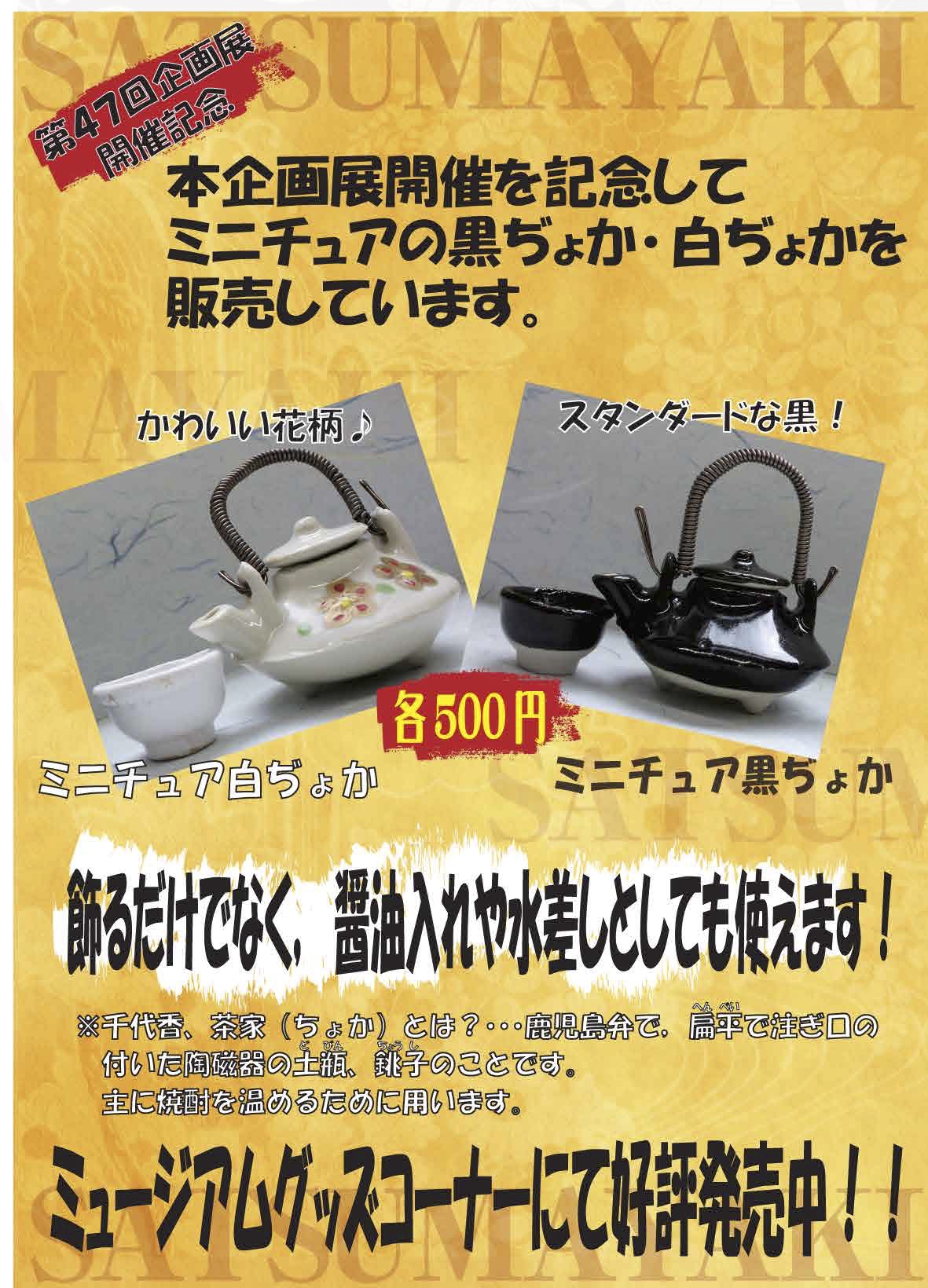

第47回企画展関連イベントのお知らせ

ワークショップ「薩摩焼を作ろう」とミュージアムグッズ販売

※画像をクリックすると,チラシがダウンロードできます。

第47回企画展の関連イベントとして,ワークショップ「薩摩焼を作ろう」を開催します。また,本企画展開催を記念して,黒じょかと白じょかのミュージアムグッズを販売します。詳しくは,チラシをご覧ください。

平成28年11月10日(木)

縄文の森不思議探検第3回

縄文の森どんぐりを調べよう

縄文の森で,どんぐりについての特徴を知り,その後でどんぐりを使ったおもちゃ作りなど,どんぐりの利用方法について学んでみよう!

講 師:鹿児島県立博物館

学芸指導員 寺田 仁志 氏

日 時:平成28年11月19日(土)

10:00~11:30

集合場所:復元集落休憩所

定 員:40人程度

参 加 料:無料

準備するもの

汚れても良い服装,運動靴,タオル,水筒,帽子等

平成28年11月10日(木)

「平成27年度 縄文のリースを作ろう」より

第5回 一日縄文人体験

縄文のリースを作ろう

平成28年12月3日(土)10:00~12:00

場所:体験学習館 参加料:50円

縄文の森で採れる自然素材で作ります。

オリジナルの縄文リースと素敵な思い出をつくりましょう!

お問い合わせ先:上野原縄文の森 電話 0995-48-5701

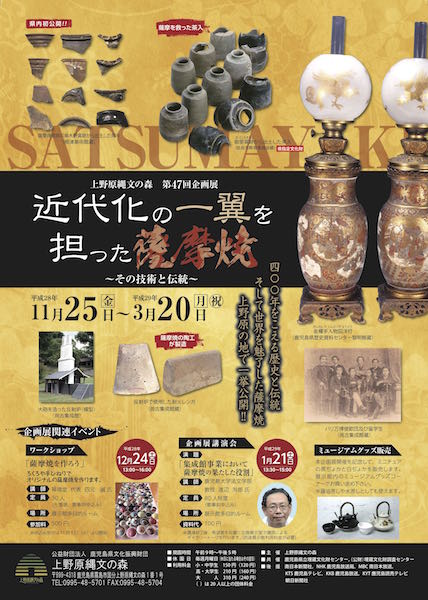

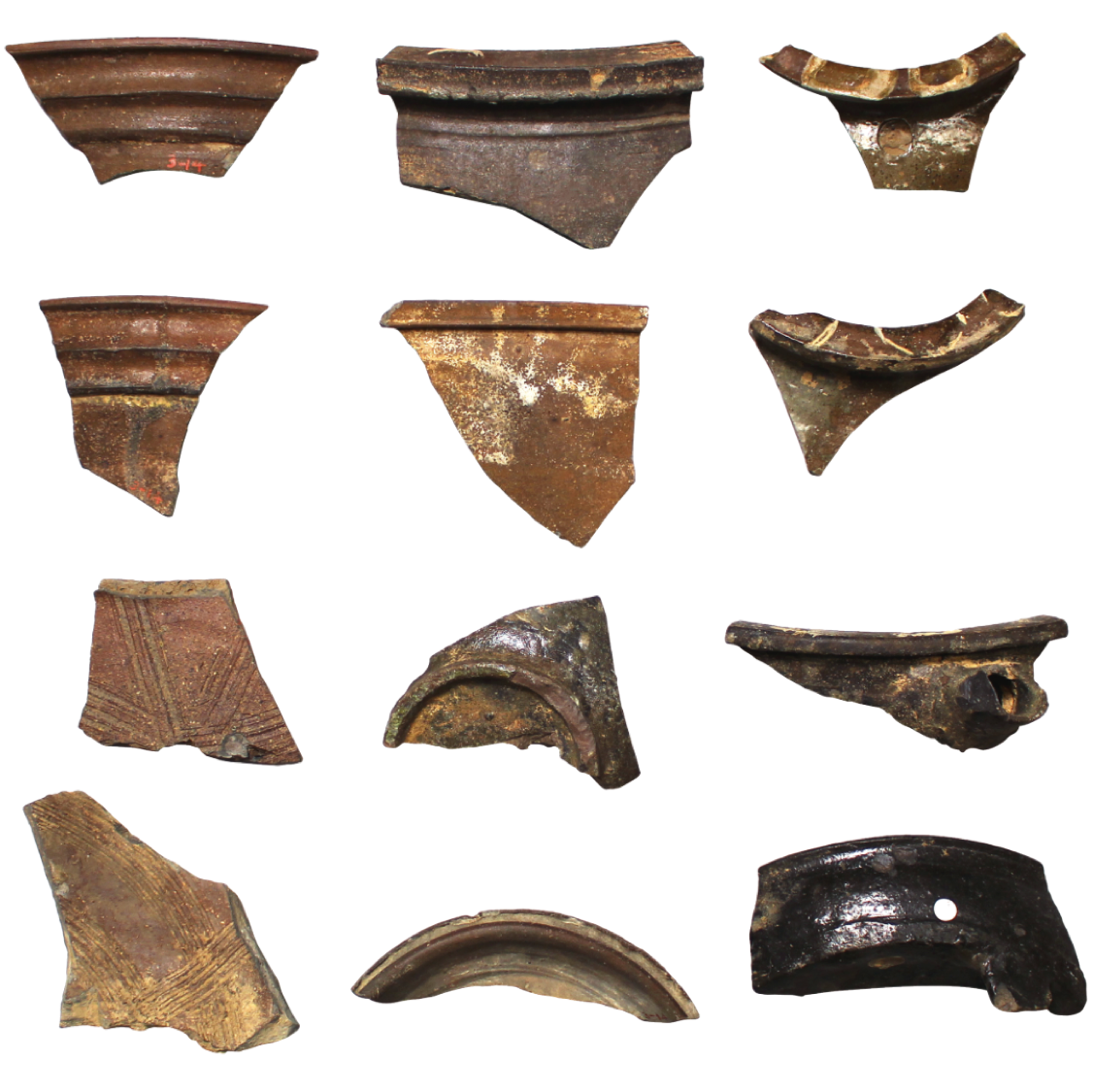

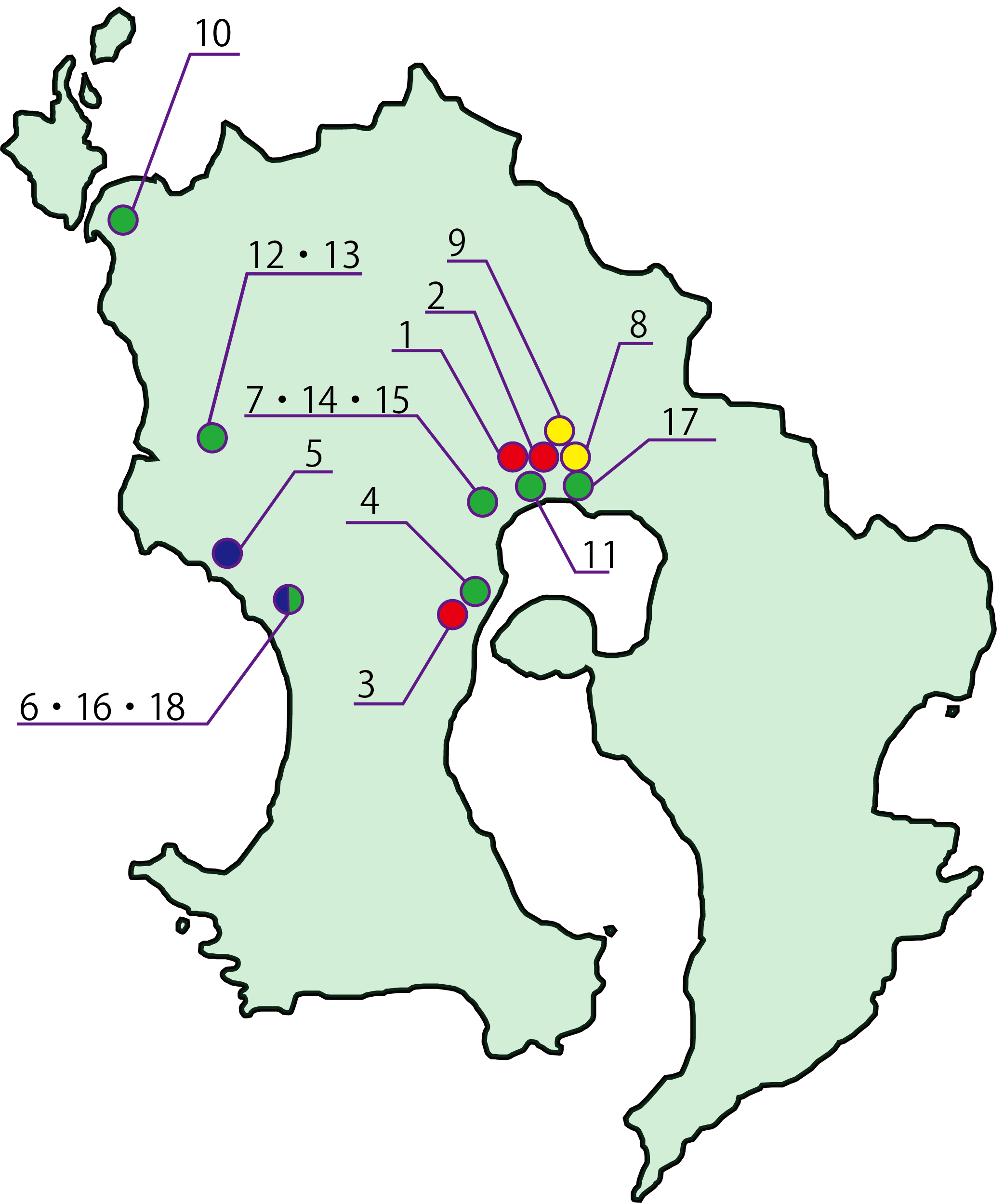

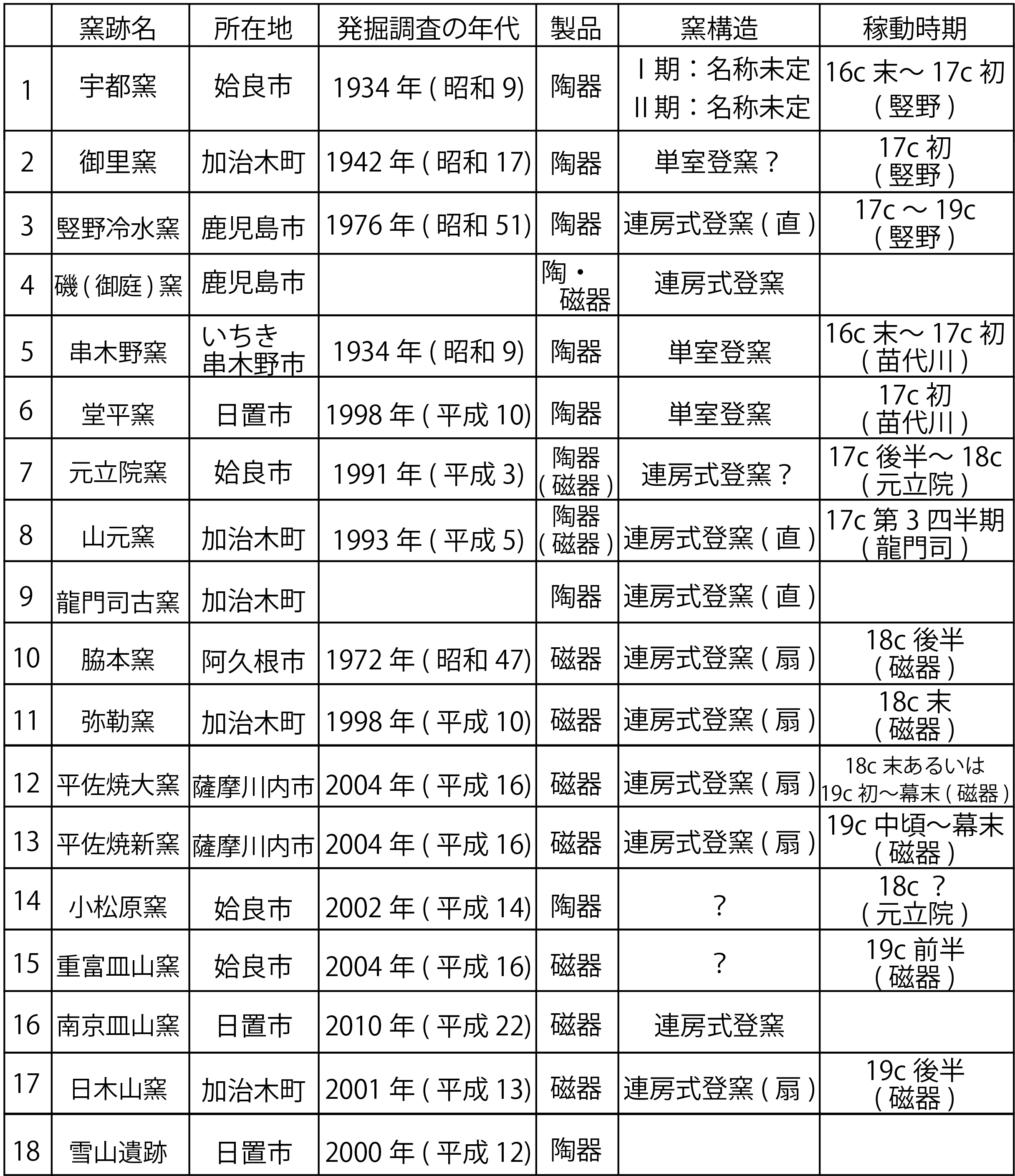

第47回 近代化の一翼を担った薩摩焼

- ■企画展で紹介する主な窯跡■

-

第47回企画展 イメージスライドショー 「苗代川の記憶」 - ■注目の展示品(その1)■

-

県内初公開!! 薩摩焼発祥の串木野窯跡から出土した陶片(根津美術館蔵) 写真にカーソルを置いてください。右側に別ウインドーで拡大表示されます。 - ■企画展講演会■

-

平成29年1月21日(土)13:30~15:00 ※終了しました

演 題:「集成館事業において薩摩焼の果たした役割」

講 師:鹿児島大学法文学部 教授 渡辺 芳郎 氏

定 員:80人程度(要事前申込み)

場 所:展示館多目的ルーム

資料代:100円講演会終了後,希望者を対象に企画展示室で講師によるギャラリートークを行います(別途展示館利用料金が必要となります)。 - ■企画展関連イベント■

-

ワークショップ「薩摩焼を作ろう」

【日 時】 平成28年12月24日(土) ※終了しました

13:00~16:00

【講 師】 琴鳴堂 代表 四元 誠 氏

【定 員】 30人(先着順,要事前申込み)

【場 所】 展示館多目的ルーム

【参加料】 500円

企画展ギャラリートーク

企画展開催中に展示の解説を行います。

【日 時】 開催中の第1・第3日曜日

1回目 10:30~ 2回目 14:30~ ※各回30分程度

【会 場】 企画展示室 -

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内