新発見! かごしまの遺跡2024発掘調査速報展・かごしま遺跡フォーラム

名主原遺跡現地公開

8月27日(火)に,名主原遺跡(鹿屋市吾平町)周辺地域の方々を対象とした,現地公開を行いました。名主原遺跡は,主要地方道鹿屋吾平佐多線(吾平道路)改築事業に伴い,発掘調査を実施している遺跡です。

昨年度までの調査で,花弁形建物跡や土坑に伴うと思われる大型の溝跡が見つかっていましたが,今年度の調査でも,弥生時代から古墳時代の建物跡や,土器や石器などの遺物が多く見つかっています

今回の現地公開では57人の参加者があり,その調査成果を紹介することができました。参加者からは,「地元に貴重な遺跡があることがわかりよかった。」などの感想をいただくことができました。

|

|

|

|

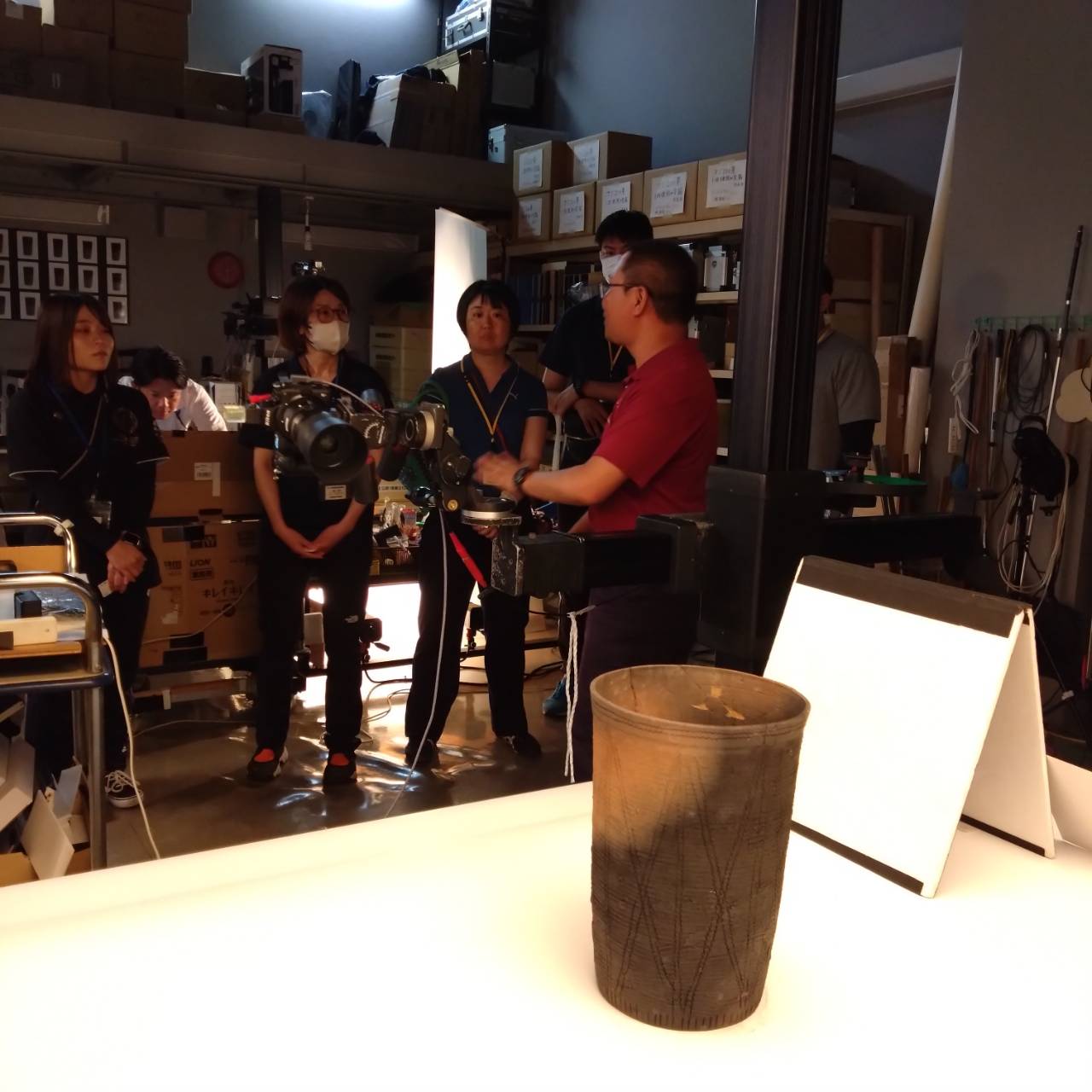

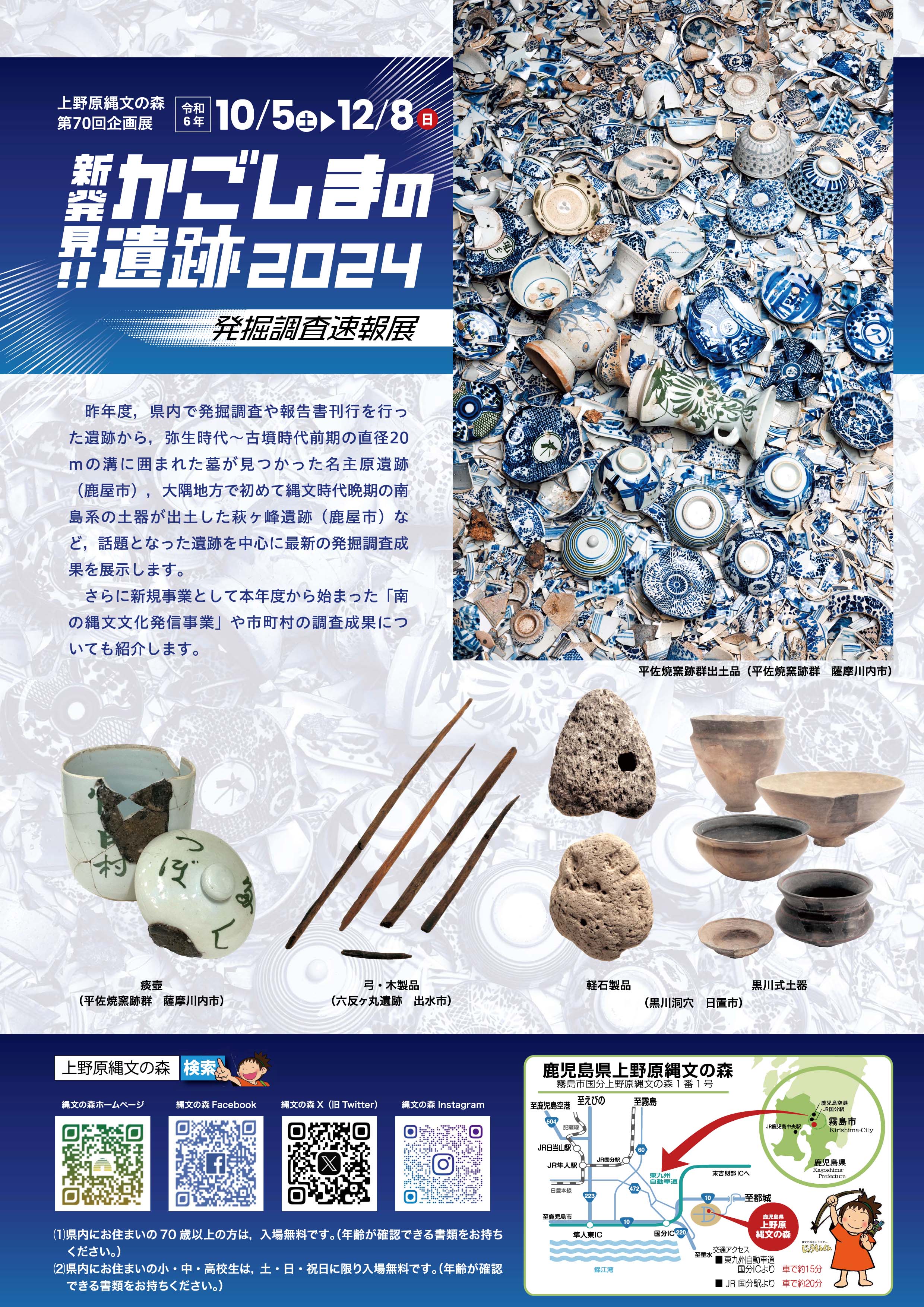

第70回企画展「新発見!かごしまの遺跡2024~発掘調査速報展~」

昨年度,県内で発掘調査や報告書刊行を行った遺跡の中から,大隅地方で初めて縄文時代晩期の南島系の土器が出土した萩ヶ峰遺跡(鹿屋市)など,話題となった遺跡を中心に最新の調査成果を紹介します。

【展示期間】

令和6年10月5日(土)~令和6年12月8日(日)

【展示場所】

上野原縄文の森 企画展示室

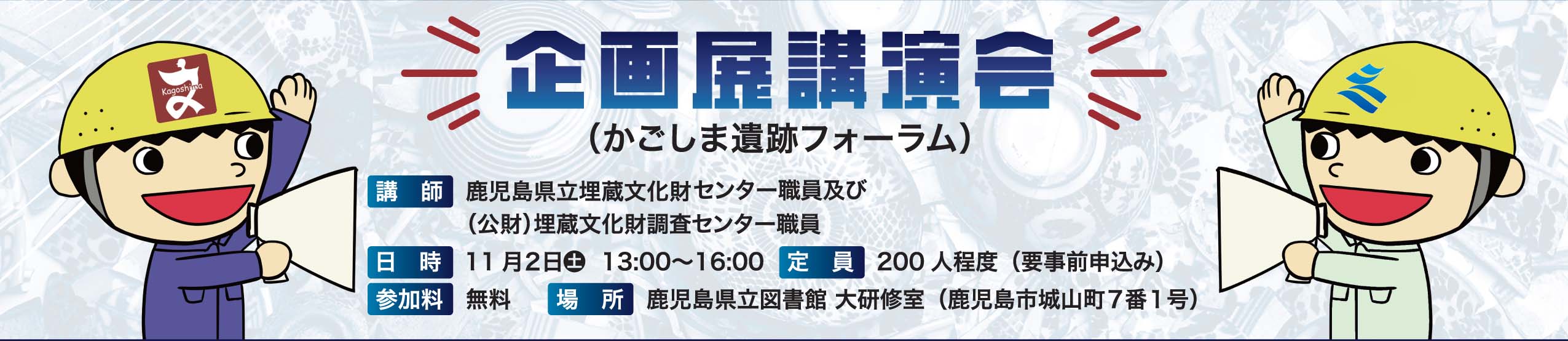

企画展講演会(鹿児島遺跡フォーラム)

○日 時:令和6年11月2日(土)13:00~16:00

○場 所:鹿児島県立図書館 大研修室(〒892-0853 鹿児島県鹿児島市城山町7番1号)

○講 師:鹿児島県立埋蔵文化財センター職員及び(公財)埋蔵文化財調査センター職員

○定 員:200人程度(要事前申込み)

○参加料:無料

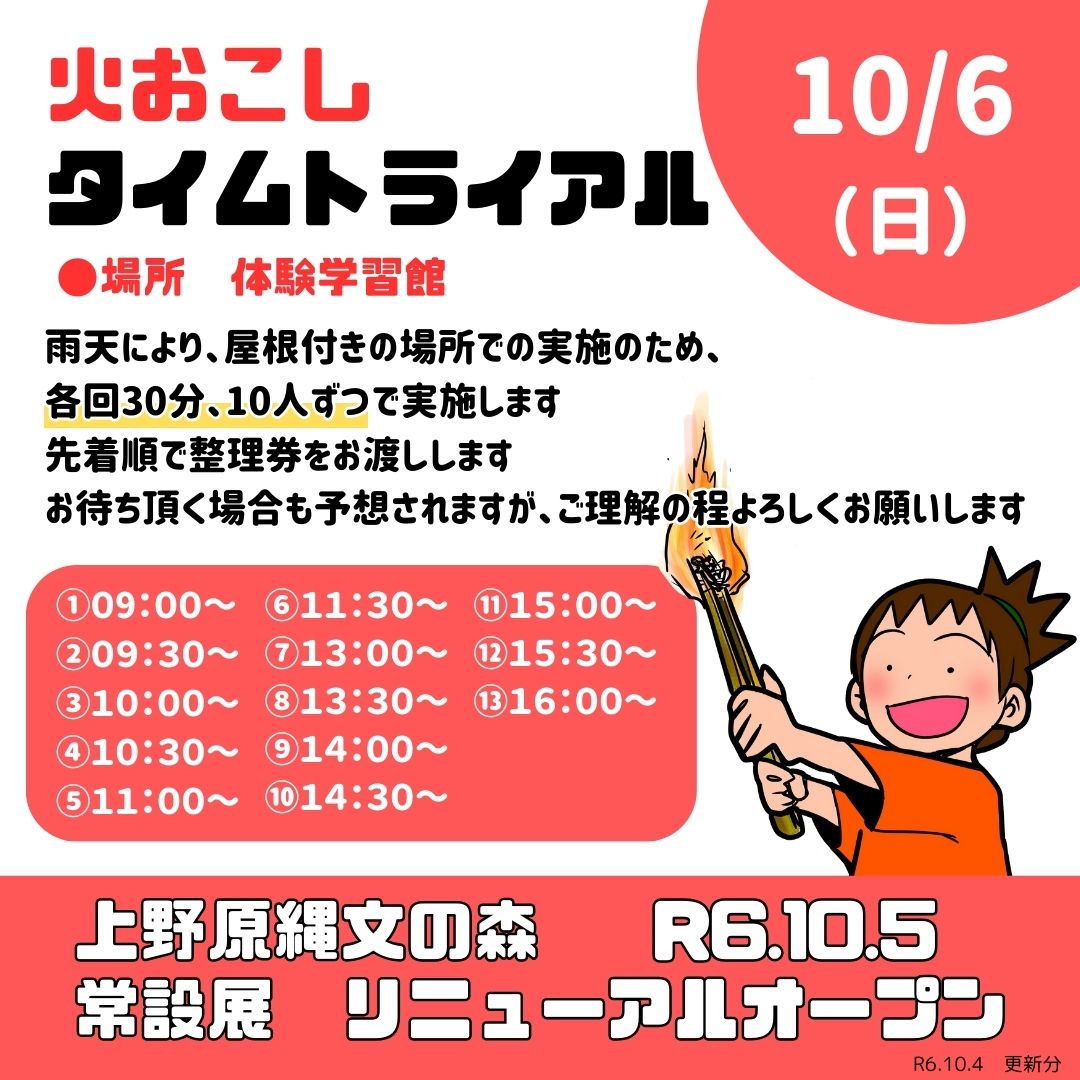

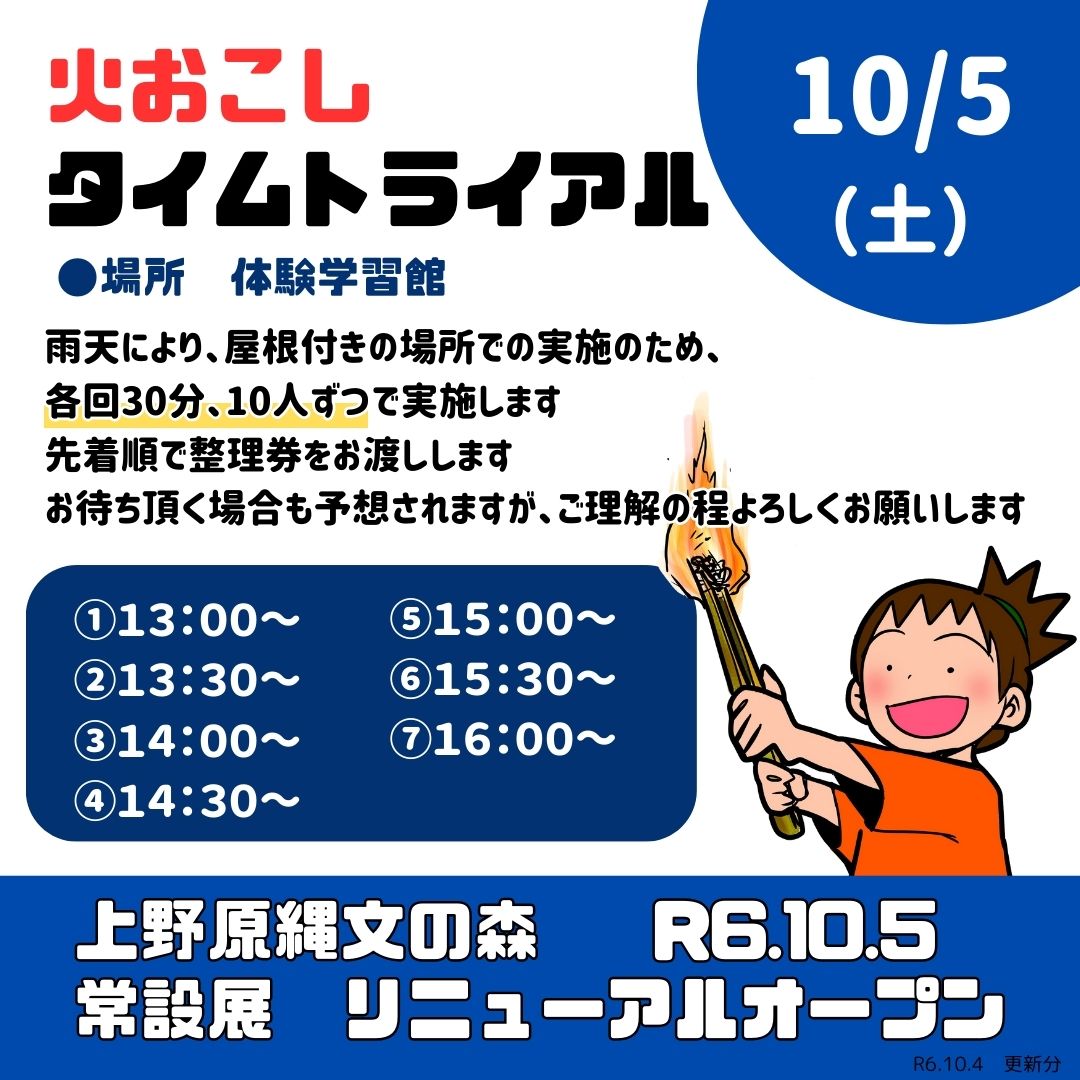

10/6火おこしタイムトライアルについて

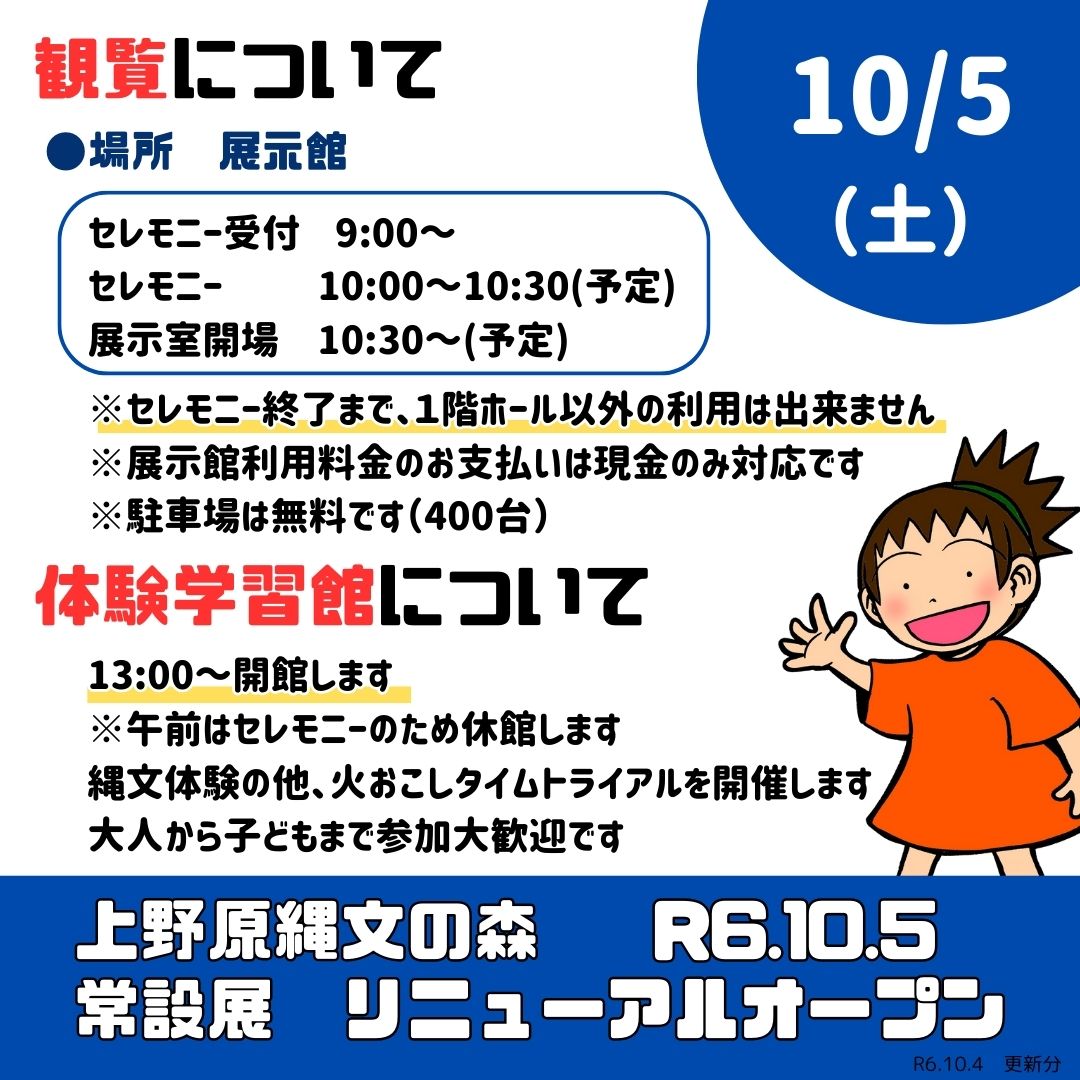

10/5利用のお知らせ

いよいよ明日、展示館リニューアルオープン!

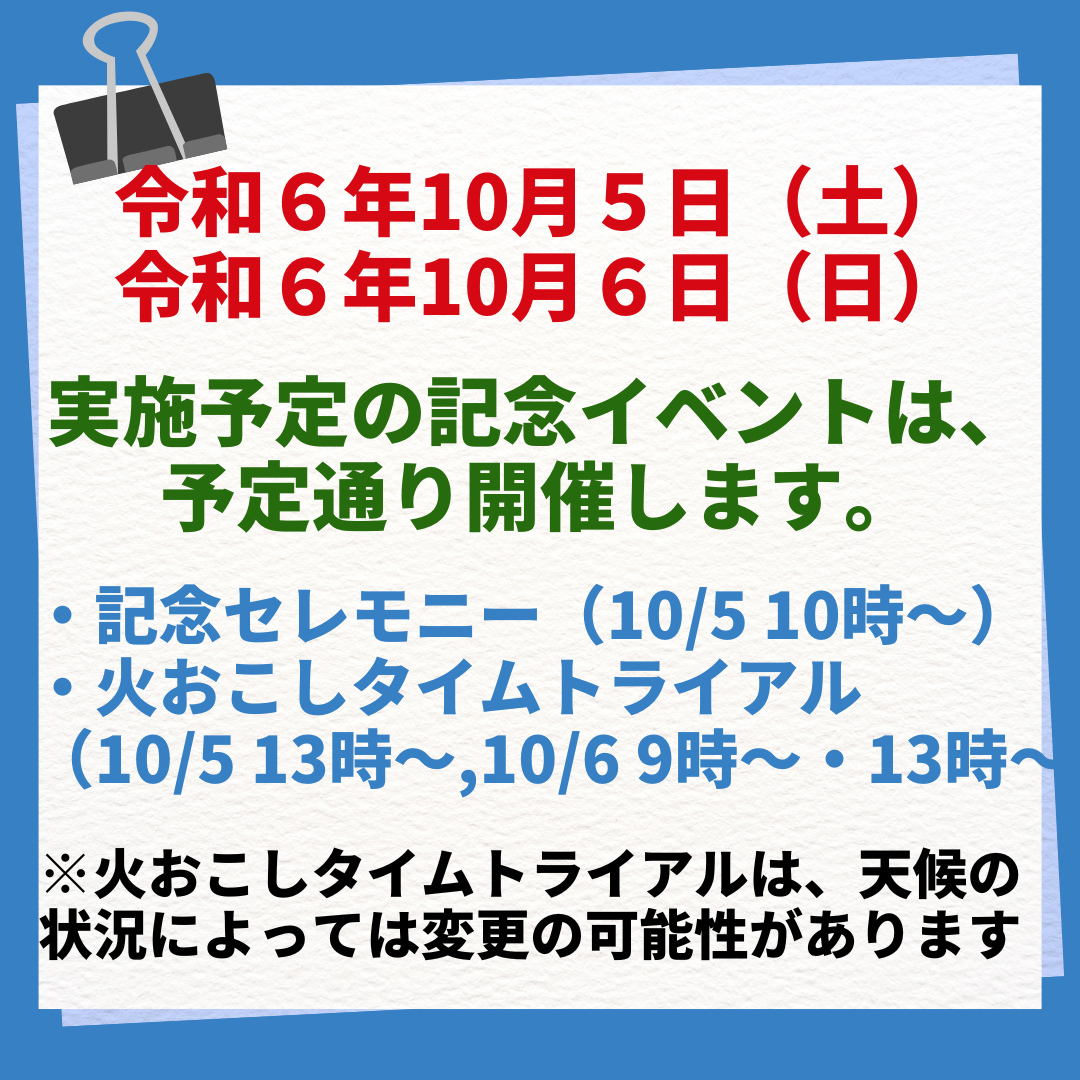

令和6年10月5日(土)、上野原縄文の森展示館がいよいよリニューアルオープンします!

リニューアルオープンに伴う下記記念イベントは、予定通り開催します。

・記念セレモニー(10月5日 10時~、於 展示館)

・火おこしタイムトライアル

(10月5日13時~16時30分【受付は16時まで】/10月6日9時~12時【受付は11時30分まで】/10月6日13時~16時30分【受付は16時まで】於 体験学習館)

※火おこしタイムトライアルは、天候の状況によっては変更の可能性があります。

○その他お知らせ

※セレモニー終了後、職員による展示解説を行います。

※10月5日(土)は通常通り午前9時開園ですが、常設展示室、企画展示室への入場は、記念セレモニー終了後となります。縄文シアターは11時から開始します。

※10月5日(土)9時~13時は、体験学習館は閉館し、13時から開館します。

※通常体験も実施しますが、火おこし体験は、火おこしタイムトライアル開催のため実施しません。

第93号~黒川洞穴里帰り展ほか~

黒川洞穴里帰り展講演会

8月25日(日),吹上中央公民館で「黒川洞穴里帰り展講演会」を開催しました。この講演会では,鹿児島県の考古学界をリードしてきた考古学者,河口貞徳氏(1909~2010)の功績を紹介し,同氏が行った地元の黒川洞穴の発掘調査成果や,吹上の遺跡についての説明等を行いました。

当日は150人の参加者があり,発表者の話を興味深そうに聞かれていました。

また,講演会後は,隣接する吹上歴史民俗資料館において,黒川洞穴から出土した遺構・遺物についてミュージアムトークを実施したところ,参加者から多くの質問が出るなど,大変盛り上がりました。

【参加者の感想から】

- 吹上にはたくさんの遺跡があるということを教えていただき,地元のことを知るよい機会となった。

- 黒川洞穴からこんなにもたくさんのものが出ていることを初めて知った。

- 黒川洞穴を地元の誇りだと思えた。再訪したいと思いました。

- このような講演会をまた開催してほしい。

|

|

|

|

|

|

|

|

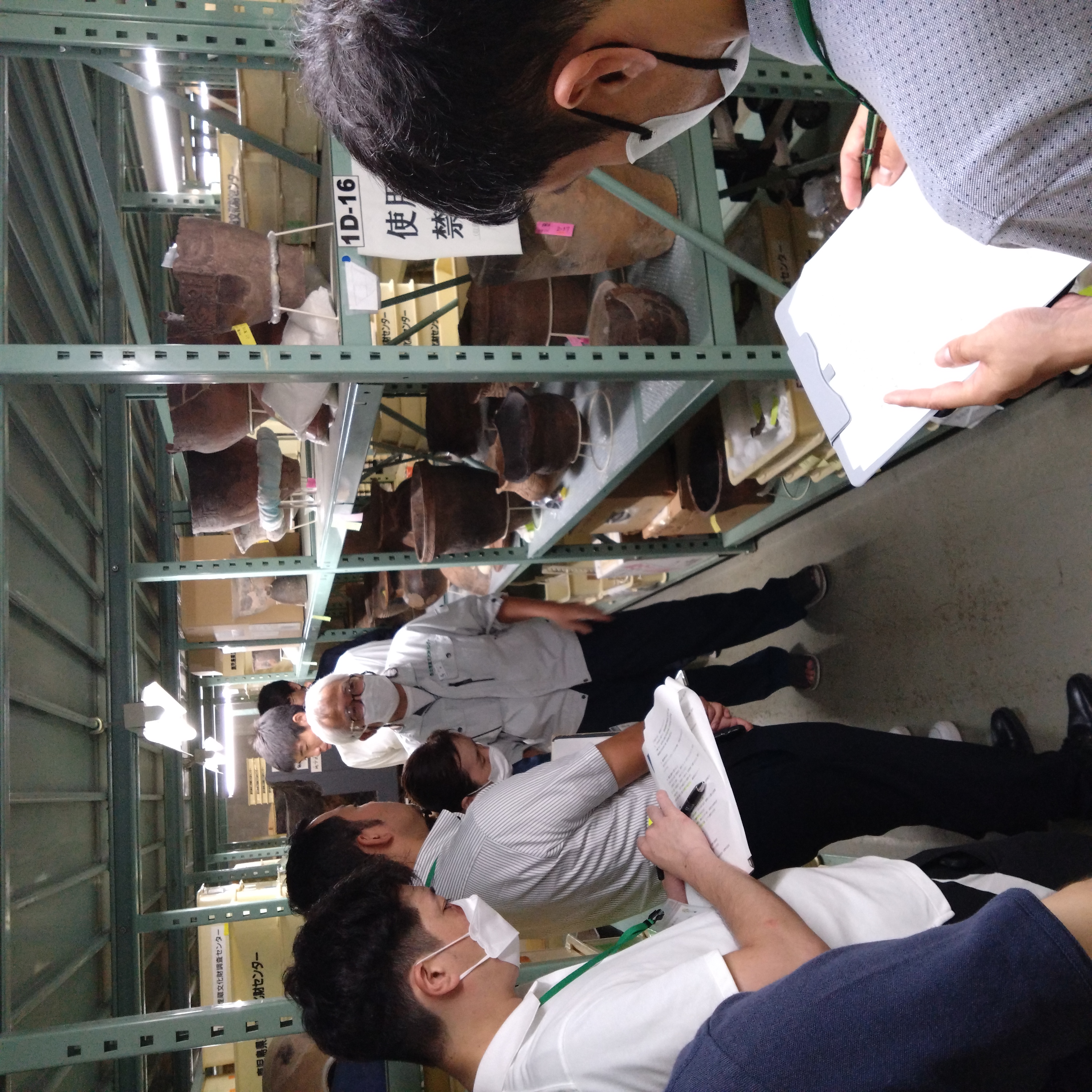

夏の教職員研修

埋蔵文化財センターでは毎年,上野原縄文の森や鹿児島県総合教育センターと連携して,「フレッシュ研修」・「パワーアップ研修」・「先生のための考古学講座」・「課題研修」など教職員向けの研修講座を開催しています。

今年度も,全講座合わせて約50人の教職員の方の参加があり,センター内の見学,業務体験,埋蔵文化財を活用した授業づくり,火起こし,アクセサリー作りなどを体験学習されました。

参加者からは,「身近に遺跡がたくさんあることに驚いた。」,「地域の歴史を詳しく知ることができてよかった。」,「埋蔵文化財を授業で活用してみたい。」,「拓本づくりが楽しくて夢中になった。」などの感想がありました。

来年度も多くの参加をお待ちしております。

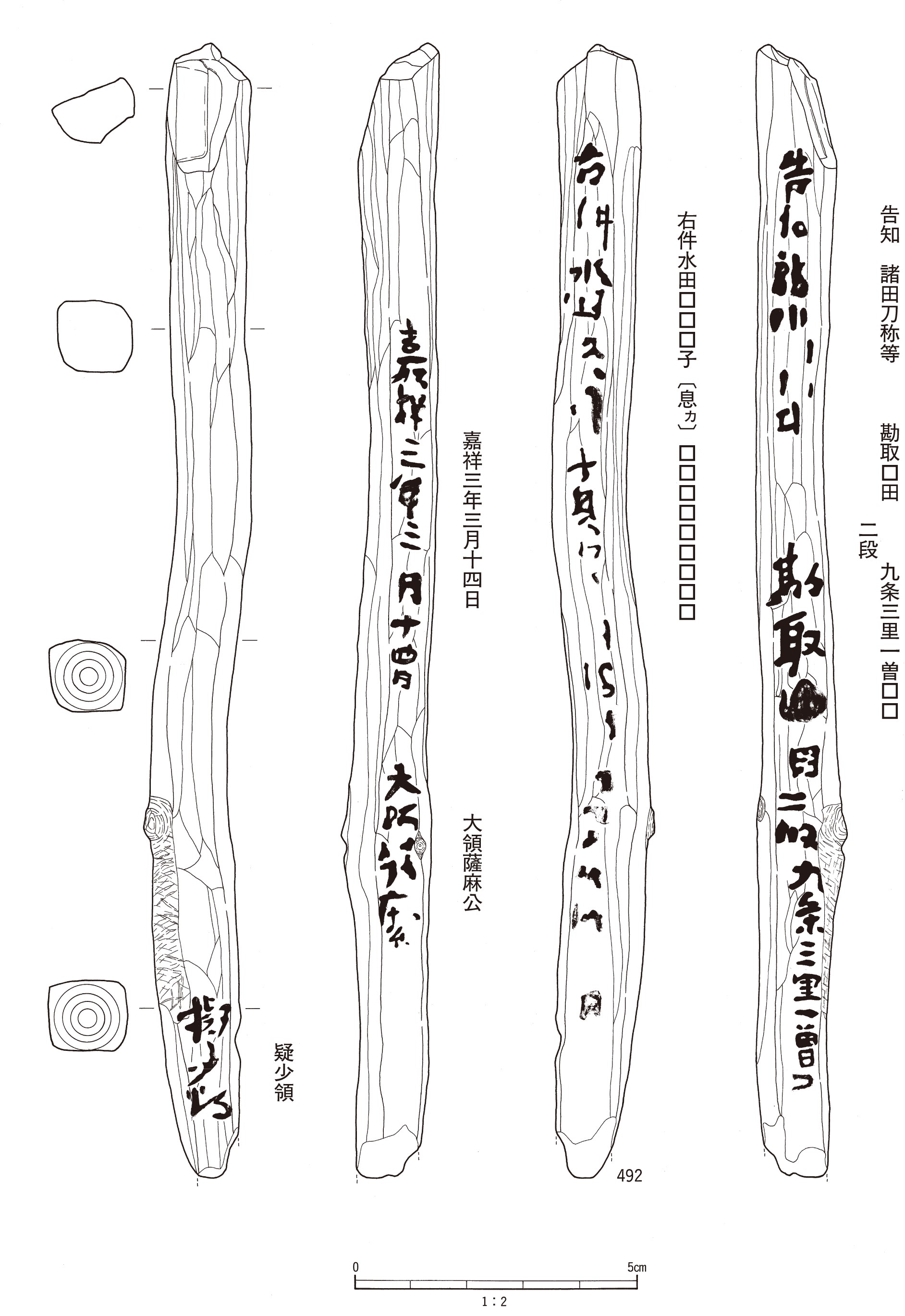

鹿児島県で初めて見つかった木簡:(京田遺跡:薩摩川内市)

九州新幹線鹿児島ルート建設に伴い平成11年度から13年度にかけて行われた京田遺跡の発掘調査において,県内初となる「木簡」が出土しました。

平安時代初めの嘉祥(かしょう)3年(西暦850年)3月14日の日付が記されています。長さは約40㎝,厚さ・幅は約3㎝で,当時の役人が,田の権利に関する内容を告知したものと思われます。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(81) 「京田遺跡」

|

|

.jpg)

.jpg)