垂飾品の材料は?(尾付野山遺跡:さつま町)

7/25テレビ出演情報

大切に埋められた土器(細山田段遺跡:鹿屋市・大崎町)

縄文時代の万能ナイフ(細山田段遺跡:鹿屋市,大崎町)

日本における導入時期の煉瓦(れんが)(久慈白糖工場跡:大島郡瀬戸内町)

女学校の実習用具?(本御内(もとおさと)遺跡:霧島市)

国分高校の前身である,国分高等女学校のゴミ捨て穴(昭和初期)から見つかりました。『火熨斗(ひのし)』と言われ,鍋部分に火のついた炭を入れて,その熱で布を伸ばす,現在で言うアイロンです。

柄の部分は無くなっています。鍋部分の大きさは約16cm,高さ8cmです。電気アイロンが普及し始めた頃で,古かったこの道具は捨てられたのでしょうか?

生徒たちが一生懸命アイロンがけをした授業の様子が想像されます。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(199)「本御内遺跡」

https://www.jomon-no-mori.jp/wp-content/uploads/2019/05/H46001-2-0199.pdf

昭和初期のガラス製薬瓶(本御内(もとおさと)遺跡:霧島市)

本御内遺跡を調査中に,国分高校の前身である国分高等女学校(1923~1948)のゴミ捨て穴から,高さ約14cm,底の直径約5cmのガラス製の薬瓶が見つかりました。

薬瓶の表面には『鵜木醫(医)院』と表記されています。こちらの病院は,今も国分高校近くに所在します。

薬容器や現在まで続く病院の歴史を理解することができ,生徒を看病した様子なども想像できる資料です。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(199)「本御内遺跡」

https://www.jomon-no-mori.jp/wp-content/uploads/2019/05/H46001-2-0199.pdf

石臼(敷根火薬製造所跡:霧島市)

敷根火薬製造所では,水車動力を用いて火薬が製造されていましたが,本局の滝ノ上火薬製造所(鹿児島市)と合わせると,幕末の日本でも有数の製造量だったようです。

発掘調査では,水車動力を利用し,火薬の原料をひくための石臼が2点,個人で保管していた6点が確認されています。

直径は58~72㎝,厚さは15~27㎝,重さは160~240㎏もあります。硝石や硫黄などを挽いていたと考えられています。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(194)「敷根火薬製造所跡 根占原台場跡 久慈白糖工場跡」

https://www.jomon-no-mori.jp/old/pdf_data/H46001-2-0194.pdf

|

|

|

現在も利用されている導水路(敷根火薬製造所跡:霧島市)

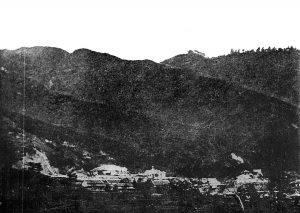

敷根火薬製造所は,文久3(1863)年に薩摩藩火薬製造の本局である滝ノ上火薬製造所(鹿児島市)の分局として建設された火薬製造所です。

文献史料上では日本で初めて認定された,洋式水車(縦軸水車)で,水車動力を用いて火薬が製造されていました。

当時の導水路は,現在も水田の用水路として活用されています。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(194)「敷根火薬製造所跡 根占原台場跡 久慈白糖工場跡」

https://www.jomon-no-mori.jp/old/pdf_data/H46001-2-0194.pdf

|

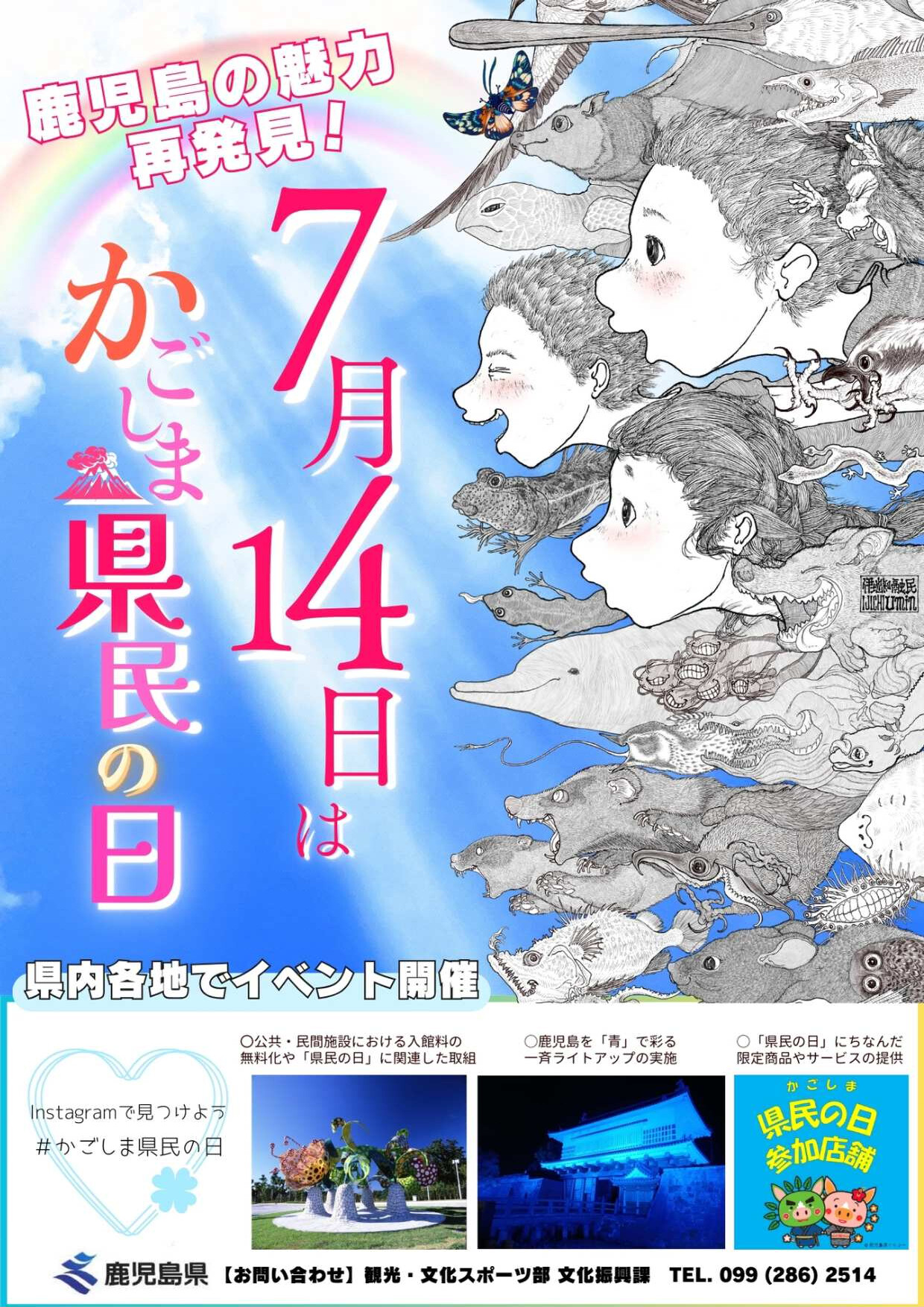

7月14日、県民の日は入館料無料&オリジナルグッズプレゼント!

県が誕生した廃藩置県の布告日が7月14日だったんだって!

縄文の森では当日来館された全ての方へ「入館料無料」(※今年度は有料入館ゾーンの工事中のため無料入館ゾーンのみ見学可)と「オリジナルグッズのプレゼント」の特典を用意しているよ!

県民の日は、縄文の森で鹿児島県の大昔を知ろう!

他の施設や市町村の取り組みはこちらから