推しの逸品「幕末の砲台跡」(根占原台場跡:南大隅町)

19世紀初頭の薩摩藩近海には,西欧諸国の艦船が頻繁に出没し,対外的な緊張が高まっていました。当時藩主であった島津斉興は,これに対応するため,指宿・山川・佐多・根占など各地に台場(砲台)を築いています。

根占に築かれた台場は,薩摩藩の中でも初期に築かれた台場の一つで,弘化4(1847)年に完成されました。現在は,台場公園として整備され,砲台が復元されており,平成30年に,県の史跡に指定されています。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(194)「敷根火薬製造所跡 根占原台場跡 久慈白糖工場跡」

https://www.jomon-no-mori.jp/old/pdf_data/H46001-2-0194.pdf

ワクワク考古楽出前授業IN鹿児島県歯科医師会

令和6年6月1日(土),鹿児島県歯科医師会雀大学の皆さん18名に,ワクワク考古楽を実施しました。

今回は,昨年度まで取り組んでいた「廃寺は語る! よみがえる鹿児島の仏教文化」事業の成果を中心に講演を行いました。

まず,廃仏毀釈について説明を行った後,令和3~5年度に実施した光台寺跡(指宿市),照信院跡(大崎町),大願寺跡(さつま町)発掘調査の成果について紹介しました。

学生さんたちは,神仏習合を示す遺物で,懸仏(かけぼとけ)の一部である照信院跡から出土した「華瓶(けびょう)」や,諏訪ノ前遺跡(阿久根市)の発掘調査で出土した仏像を手にされると,興味深く見入っておられました。

廃仏毀釈に関心をもっていらっしゃる方も多く,雀大学の皆さんの鹿児島への熱い思いにもふれることができる時間となりました。

|

|

|

|

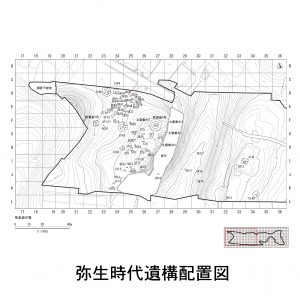

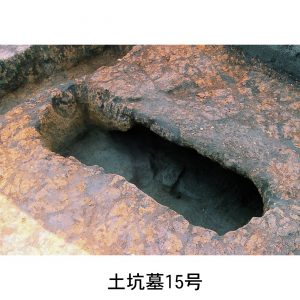

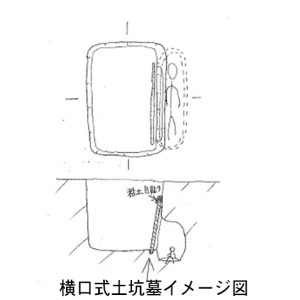

弥生時代のお墓6(永吉天神段遺跡:大崎町)

弥生時代のお墓5(永吉天神段遺跡:大崎町)

地面を下に向かって掘り込み,その後横方向に掘り込んでいく靴の形のような土坑墓で,「横口式土坑墓」と呼ばれています。

横方向の穴に遺体を安置したと考えられています。

イメージ図では,横の掘り込みを,木蓋や石蓋で閉塞するように描かれていますが,土坑墓6号では,土塊で閉塞した可能性がある痕跡が発見されています。

一方,土坑墓15号ではその痕跡は確認できませんでした。

弥生時代のお墓4(永吉天神段遺跡:大崎町)

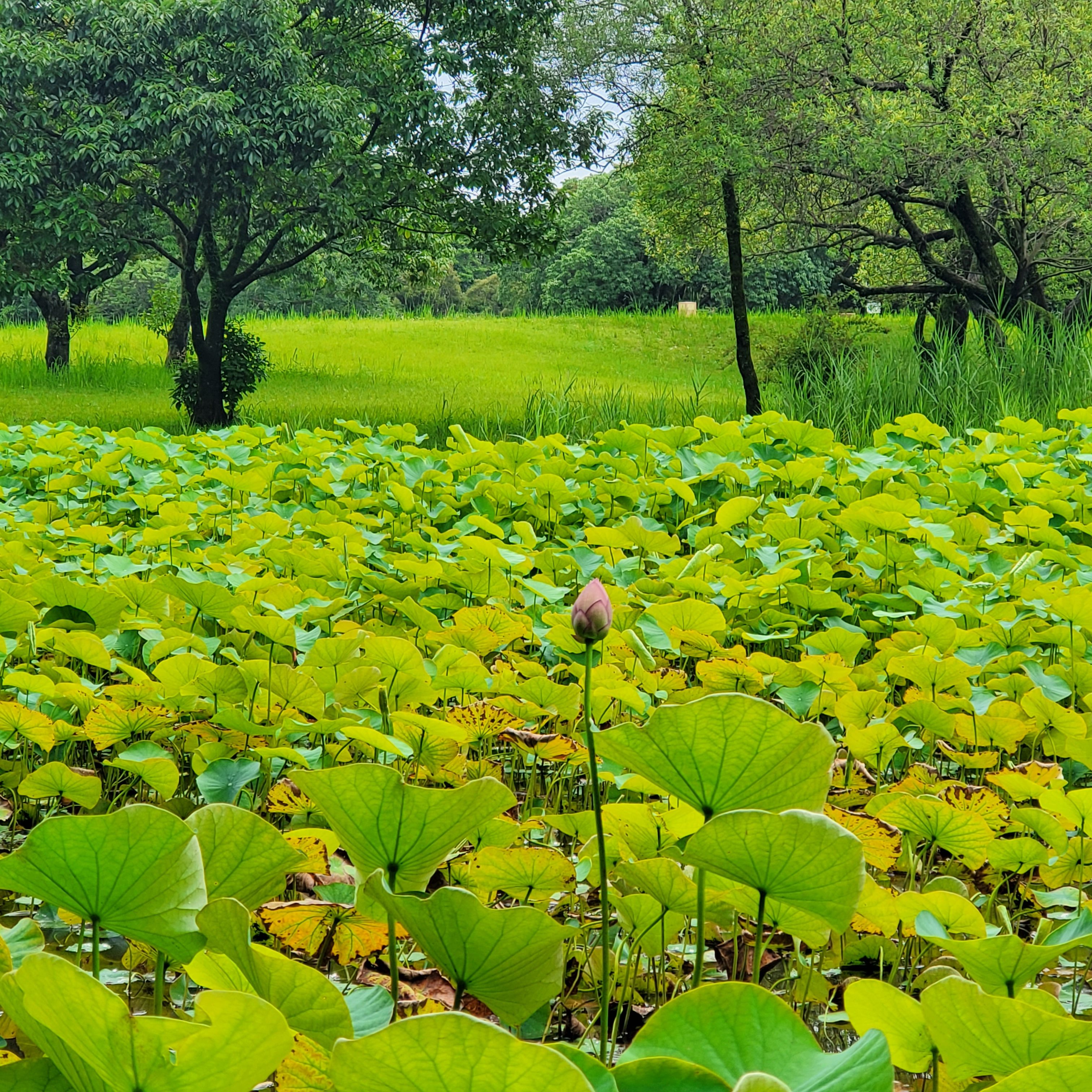

古代池のハスが咲きました

古代池のハスがようやく咲きました。調べてみると午前中の4日間ほどしか,咲かないようです。

弥生時代のお墓3(永吉天神段遺跡:大崎町)

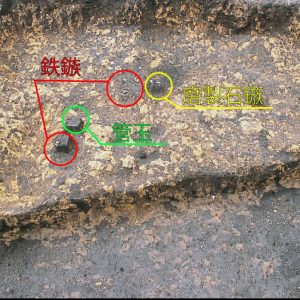

土坑墓20号は,隅丸長方形の平面形で,広く浅い形状をした土坑墓です。一部,削平されていますが,長軸 2.5 m,短軸 1.5 m,深さ 0.4 mの大きさがあります。

鉄鏃3点,磨製石鏃4点,管玉1点が出土しています。隣接する土坑墓19号からも,鉄鏃が出土しています。

この隣接する2基のみに,鉄鏃が出土しています。戦いで亡くなった2人の戦士? 親と子? 夫婦? など,色々想像が膨らみます。

『公益財団法人鹿児島県文化振興財団 埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書』(27)「永吉天神段遺跡5 第2地点-3」(第3分冊)

https://www.jomon-no-mori.jp/wp-content/uploads/2020/04/H46001-3-0027-3.pdf

先生のための考古学講座申込について (申込期間7月2日(火)~7月19日(金))

夏休み(8月8日(木)・8月9日(金))に,郷土の文化財を活用した授業等の指導力向上を目的とした,「先生のための考古学講座」を実施します。

鹿児島県内の教職員が対象となります。

先生方で考古学や遺跡に興味がある方は,県立埋蔵文化財センターや,上野原縄文の森で研修を受けてみませんか?

1 実施日 8月8日(木)・8月9日(金) どちらか1日でも可

2 場所 県立埋蔵文化財センター,上野原縄文の森

3 日程等 別紙(日程・申し込み用紙)参照

4 受講対象者 県内の教職員

5 申込方法 別紙(日程・申し込み用紙)を記入してFAXのみ受付

(上野原縄文の森 FAX0995-48-5704)

6 申込期間 7月2日(火)~7月19日(金) 定員になり次第締切

7 定員 20名

8 日程・申し込み用紙 こちらから ☆印刷して,お使いください。

弥生時代のお墓2(永吉天神段遺跡:大崎町)

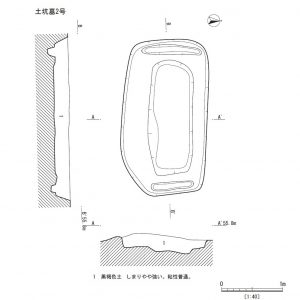

永吉天神段遺跡では,様々な形のお墓が発見されています。土坑墓2号は,隅丸長方形の平面形で,広く浅い土坑墓です。

長軸 2.5 m,短軸 1.4 m,検出面からの深さは浅く 0.3 mです。

土坑短辺にあ たる西壁と東壁の際には溝状の掘り込みも1条ずつあり,この溝状 掘り込みについては,木棺墓の小口板の痕跡の可能性があります。

|

ハスの蕾を見つけました!

古代池でハスの蕾を見つけました

そろそろ開花でしょうか

咲くのが楽しみです😊!

※古代池のそばは、雨の影響でぬかるんでいます足元にお気をつけて散策してくださいね

※以前の開花の様子や場所はこちらをご覧下さい

敷根火薬製造所跡・根占原台場跡・久慈白糖工場跡-300x200.jpg)

敷根火薬製造所跡・根占原台場跡・久慈白糖工場跡2-300x200.jpg)

永吉天神段遺跡5-第2地点-3(曽於郡大崎町)縄文晩期・弥生・古墳時代編 第3分冊-1-300x300.jpg)

永吉天神段遺跡5-第2地点-3(曽於郡大崎町)縄文晩期・弥生・古墳時代編 第3分冊-300x210.jpg)