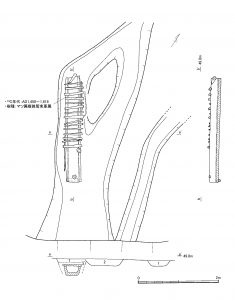

「青銅製の武器」(下鶴遺跡:伊佐市大口)

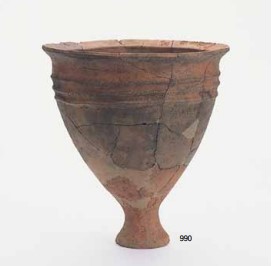

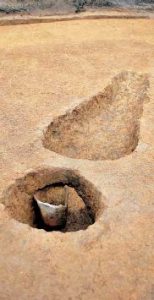

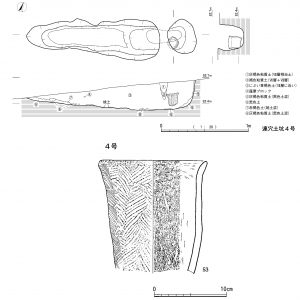

連穴土坑に据えられていた土器(髙吉B遺跡:志布志市)

連穴土坑は,縄文時代のくん製を作る調理施設と考えられています。その連穴土坑に土器が据えられていました。

土器は,底はなく,直線的に切られています。連穴土坑や土器を廃棄するときの儀礼でしょうか? トンネル部分の崩落防止策でしょうか? くん製を作る時に,食材に火がつかないように土器で火力を弱めたのでしょうか?

3つの可能性が考えられています。

上野原縄文の森知り隊 参加者募集中!!

「上野原縄文の森知り隊」ってなに?<コンセプトは大人のための文化財少年団!!>

「上野原遺跡について知りたい!」「埋蔵文化財について知りたい!」「上野原遺跡からはどんなモノが出土したの?」「埋蔵文化財センターってどんなところ?」「考古学に興味がある!!」など

縄文の森スタッフがあなたの「知りたい!」をサポートします。

詳細はチラシ↓を御覧ください。

特異な土器の出土状況(髙吉B遺跡:志布志市)

梵字(ぼんじ)が刻まれた中世の板碑(いたび)(本御内(もとおさと)遺跡:霧島市)

本御内遺跡は,大隅国分寺跡や国分新城(舞鶴城)跡を含む,縄文時代から近世までの複合遺跡です。

平成29年度の発掘調査では,弥生時代から古代にかけての遺物が大量に出土しました。また,中世では県内初の出土となる,溝や土塁で防御を固めた屋敷跡も見つかりました。

その中世の溝跡から,「板碑(仏教で使われた供養塔)」が見つかりました。溶結凝灰岩(ようけつぎょうかいがん)製で,高さ約61cm,幅約23cm,重さ約13kgあります。

表面には仏様を表す梵字が彫り込まれています。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(199)「本御内遺跡」

推しの逸品「木樋(もくひ)」(虎居城跡:さつま町)

虎居城跡は,さつま町にある中世の山城跡です。平成20・21年度の調査では,土塁や巨大な空堀,虎口,掘立柱建物跡,溝状遺構等の遺構や,陶磁器,木製品,金属製品等の様々な遺物が出土し,中世山城の歴史を知る上で貴重な資料を得ることが出来ました。

また,溝状遺構の中から,写真のような木樋(木製の水道管)も見つかりました。長さ約260cm,幅約40cm,高さ約25cmで,U字型の断面をしています。1本の木をくり抜き作られており,溝に沿うように内部に置かれていました。その上部には50cm程度の木を多数横置きし,さらにその上にスギの葉を覆い被せていました。

山城での人々の生活を支えていたのでしょうか。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(162)「虎居城跡」

|

|

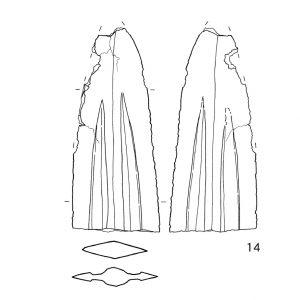

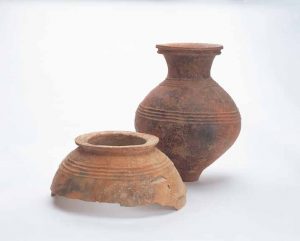

蝶ネクタイ状の文様?(髙吉B遺跡:志布志市)

弥生時代中期(約2,000年前)の土器の縁に,蝶ネクタイ状の文様が刻まれています。

土器を焼く前に付けたものだと考えられます。

単なる記号なのでしょうか? ひょっとして文字なのでしょうか?

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(180)「船迫遺跡・高吉B遺跡」

|

|

「1号,2号,そして3号」(鹿児島(鶴丸)城跡:鹿児島市)

平成27年1月から平成31年2月までに行われた鹿児島城跡の発掘調査では,軒丸(のきまる)瓦,軒平(のきひら)瓦,軒桟(のきさん)瓦,鯱(しゃち)瓦,鬼(おに)瓦,海鼠(なまこ)瓦など多くの種類の瓦が見つかりました。

中でも鬼瓦は調査段階で見つかった順に,「1号」,「2号」,「3号」と呼ばれていました。それぞれ特徴のある顔つきをしています。

これらの中から「1号」のデザインが,復元された御楼門に採用されています。

みなさんは,何号がお気に入りですか?

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(205)「鹿児島(鶴丸)城跡」

漁労具(久保田牧遺跡:鹿屋市)

何が書いてある?(久保田牧遺跡:鹿屋市)

久保田牧遺跡は,古代(9~10世紀)の公的な施設があったと推定されている遺跡です。そこから,墨書土器が出土しています。墨書土器とは,表面に文字や記号,絵などを墨で書き記した土器です。

写真の土器の外面には,葉のような文様と細い線で平仮名のような文様が描かれています。内面には,大小の線を横から流した波状の文様と,一条の縦線が見られます。

-鹿児島鶴丸城跡2-300x300.jpg)

-鹿児島鶴丸城跡.3jpg-300x300.jpg)

久保田牧遺跡1-208x300.jpg)