6/12イオンタウン姶良でイベントがあるよ!

6月12日(日)に姶良市のイオンタウン姶良で「財団体験フェア」が行われるよ。

サクソフォンとピアノのミニコンサートや3種類の楽しいワークショップに無料で参加できるよ。

縄文の森は森で取れたどんぐりを使った人気の体験「どんぐりアート」のミニチュア版「どんぐりアートmini」で参加するよ。

ぜひイオンタウン姶良へ遊びに来てね。

研究紀要第14号

考古学講座第2回「火山災害と縄文人」が開催されました!

令和4年5月21日(土),上野原縄文の森展示館多目的ルームにて,考古学講座第2回「火山災害と縄文人」が開催されました。

都城市教育委員会 文化財課 課長の桒畑光博氏を講師に迎え,縄文時代に起こったアカホヤ噴火や桜島噴火,霧島御池の火山噴火が当時の縄文時代に与えた影響について講演いただきました。

講座の中では,始めに近年の火山噴火の事例を取り上げ、火山噴火がどのような災害を引き起こすのかを解説したあと,実際の発掘調査成果の中から,出土した土器や石器の出土傾向などを比較して,縄文時代の人々の生活が噴火前後で変わったことをわかりやすく解説されました。

縄文時代の火山の状況とその影響を受けた縄文人の様子に参加者の皆さんも熱心に聞き入っていました。

また,現在,展示館多目的ホールでは,ミニ企画展「地層が語る鹿児島の歴史~見る・聞く・触る ジオの日~」として,池田湖が噴火した際の軽石や液状化現象の痕である噴砂などが見られる久保田牧遺跡(鹿屋市吾平町の)の地層剥ぎ取りを5月29日まで展示中です。

是非この機会にご覧ください!

令和4年度 会計年度任用職員(文化財発掘調査補助員)募集

令和4年度会計年度任用職員(文化財発掘調査補助員)を募集します。

職務内容

埋蔵文化財の発掘に関わる業務

山鍬・ジョレン・移植ゴテなどを使用した掘り下げ

発掘作業で出る排土の処理,運搬(「てみ」を使用)

調査記録(測量・写真等)の補助

遺跡周辺の安全対策・環境整備 等

募集人員

20人程度

勤務地

(勤務地)名主原遺跡 鹿児島県鹿屋市吾平町下名

(本 部)鹿児島県立埋蔵文化財センター 鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森2番1号

任用期間

令和4年7月1日(金)から令和4年9月30日(金)まで

※ 発掘調査の状況により短くなることがあります。

募集期間

令和4年5月27日(金)~令和4年6月10日(金)

そのほか詳しい内容は,下記の募集要項(PDF)をご覧ください。

上野原遺跡の記事が南日本新聞に掲載されました

避難訓練

5月18日に,避難訓練を実施しました。

勤務中に地震が起き,その後,センター内で火災が発生。職員は速やかに,屋外の安全な場所に避難するという訓練でした。

毎年行っている訓練ですが,職員の異動や係の変更もあるので,毎回役割分担や避難経路などを確認をしながら実施しています。

今回の訓練も,計画通りにスムーズに実施することができ,避難場所に速やかに集合・避難することができました。

|

|

|

|

|

|

|

|

令和4年度県内遺跡事前調査事業(野首遺跡ほか) 会計年度任用職員(文化財発掘調査補助員)募集

令和4年度県内遺跡事前調査事業(野首遺跡ほか)会計年度任用職員(文化財発掘調査補助員)を募集します。

職務内容

埋蔵文化財の発掘に関わる業務

掘削,排土処理,運搬等

募集人員

3人程度

勤務地

(本 部)鹿児島県立埋蔵文化財センター 鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森2番1号

(勤務地)野首遺跡 (志布志市志布志町帖6246付近)

任 用 期 間

令和4年6月13日(月)から令和4年6月28日(火)まで(左記期間で8日程度)

詳しくは,下記の募集要項(PDF)をご覧ください。

令和4年度県内遺跡事前調査事業(野首遺跡ほか)会計年度任用職員(文化財発掘調査補助員)募集要項

かごしま遺跡フォーラムを開催します ~中津野遺跡と掘り出された南さつまの歴史~

■日時

■会場

■講演・発表

■パネルディスカッション

■展⽰

発掘調査概要報告・中津野遺跡出⼟遺物

■参加

■主催

令和4年度 「河口コレクション」展示~上加世田遺跡(南さつま市)~

5月13日に,上野原縄文の森で展示している「河口コレクション」コーナーの入れ替えを行いました。

今回は,「上加世田遺跡(南さつま市)」を紹介します。

上加世田遺跡は,縄文時代後期後葉から晩期前半期の南九州を代表する遺跡で,「上加世田式土器」の標式遺跡(特定の地域や時代・時期に流行した土器の特徴を示す契機となった遺跡)にもなっています。

過去12回にわたって発掘調査が実施されており,故河口貞徳氏は,1次から6次までの発掘調査に調査統括として参加され,その後も調査指導者として関わってこられました。遺跡では,縄文時代後期の建物跡や大量の土器や石器,岩偶などが見つかっています。

その貴重な調査成果を,上野原縄文の森にてご覧ください。

展示期間

令和4年5月14日(土)~令和4年8月26日(金)

また,埋蔵文化財センターのエントランスでは,同じ「河口コレクション」の標式遺跡である「高橋貝塚(南さつま市)」・「入来遺跡(日置市)」・「山ノ口遺跡(錦江町)」の展示を行っています。こちらもぜひ,ご覧ください。

|

|

|

|

|

|

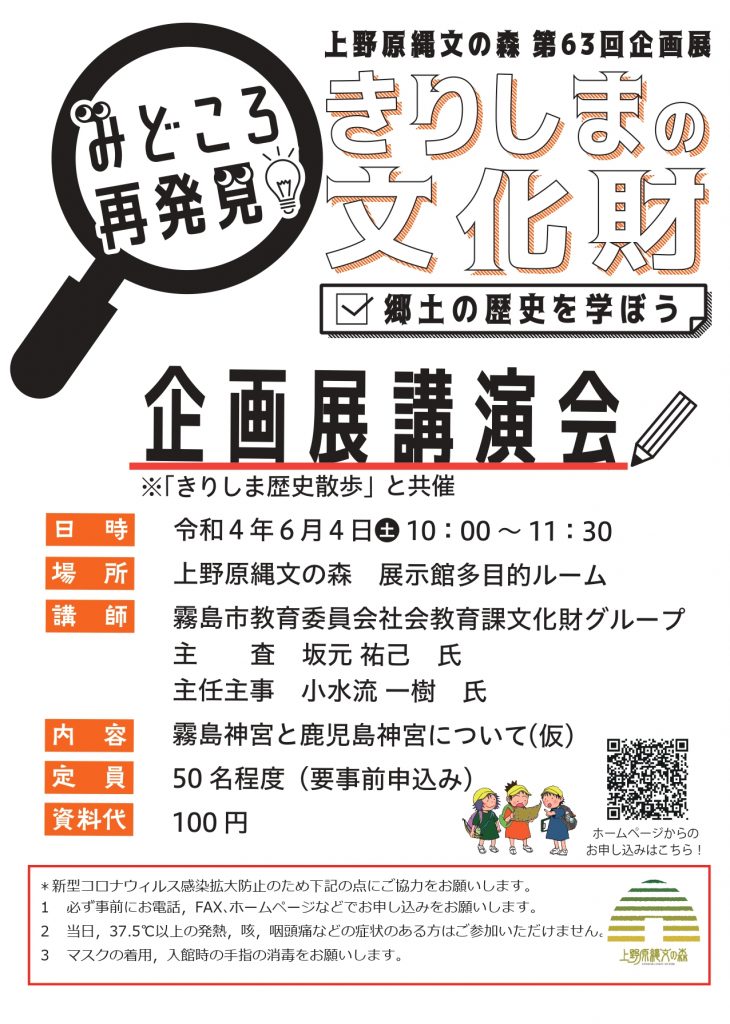

第63回企画展講演会が開催されます

現在開催中の第63回企画展に関連する講演会を行います。

(画像をクリックすると,申し込み用紙をダウンロードできます)

電話(099-48-5701)・FAX(0995-48-5704)・HP内のお申込フォームよりお申し込みください