ミニ企画展「地層が語る鹿児島の歴史~見る・聞く・触る ジオの日~」

発見!おとし文(ムシ)

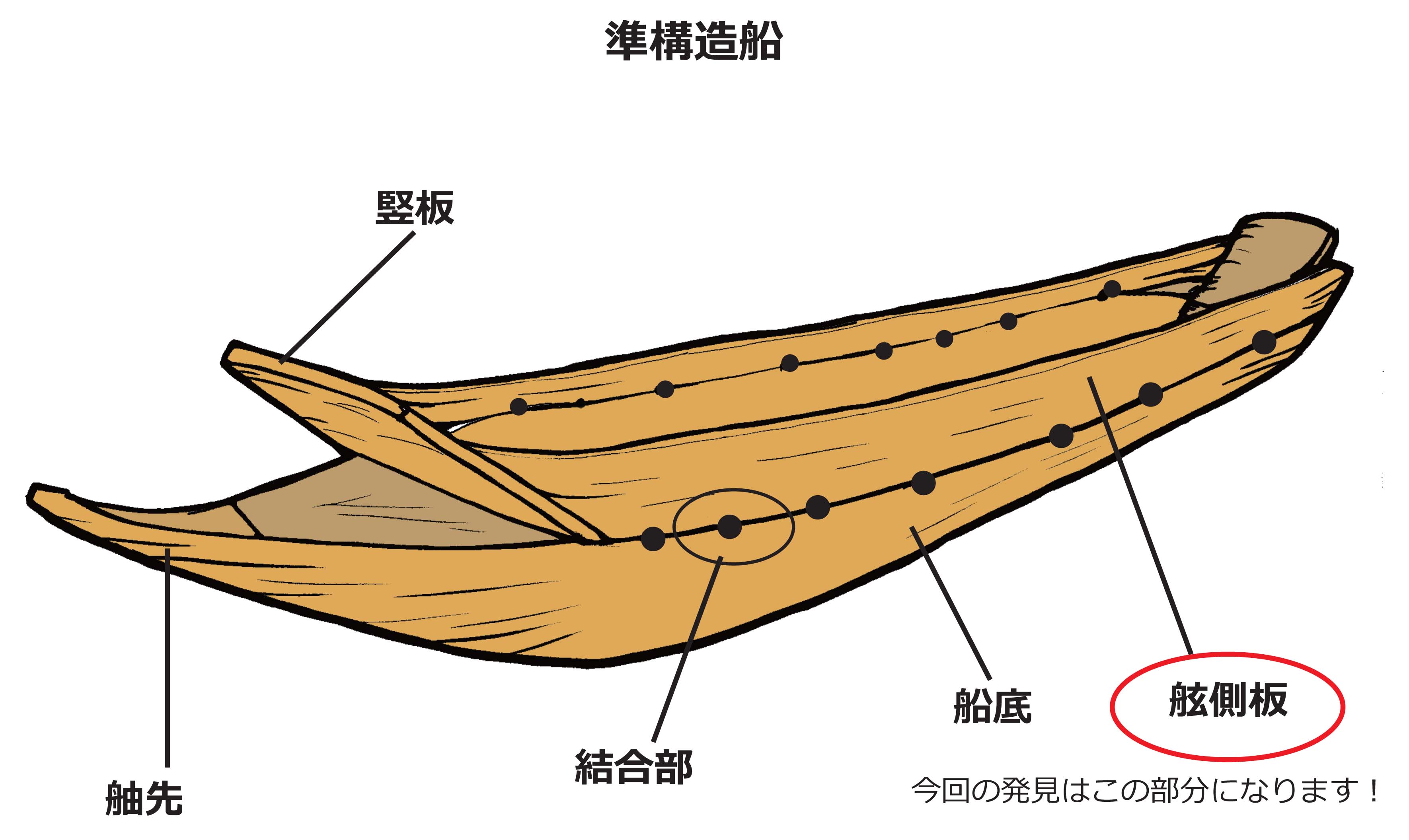

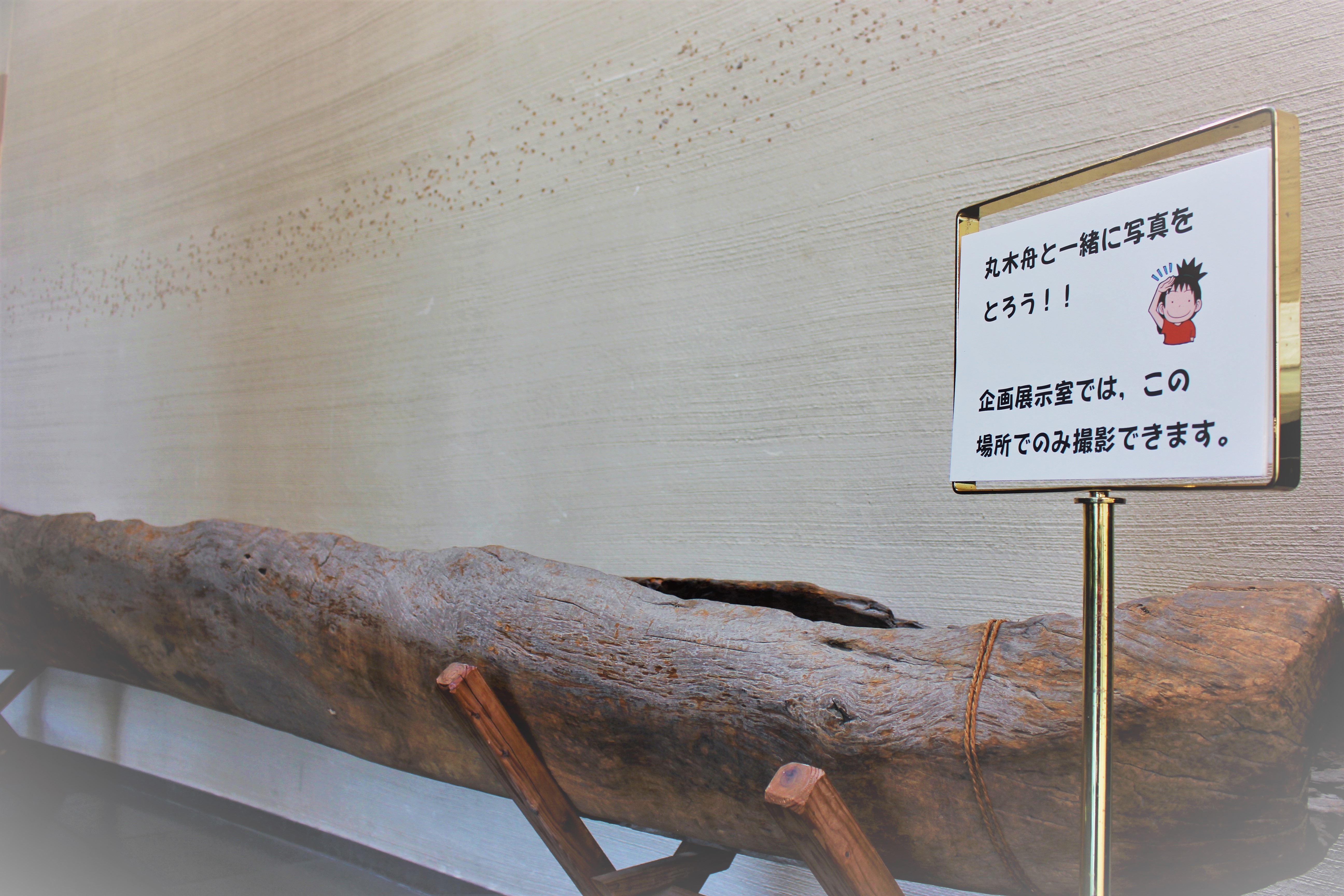

日本最古級の船の舷側板(げんそくばん)を展示しています!

上野原縄文の森では,4月27日(火)より企画展示室にて中津野遺跡(南さつま市)から出土した日本最古級の船の舷側板を展示しています。

この舷側板は,平成20年度の発掘調査で出土し,部材加工の特徴や他の遺跡での出土例,科学分析などから,国内最古級となる弥生時代前期後半(約2,500 年前)の準構造船の舷側板であることが判明しました。

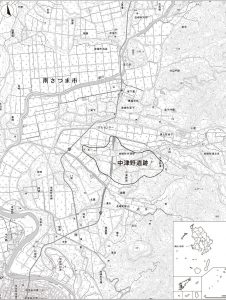

舷側版が出土した中津野遺跡は,東シナ海にそそぐ万之(まの)瀬川(せがわ)の支流の境川(さかいがわ)に面し,下流には弥生時代の貝の交易で有名な高橋貝塚が所在しています。

中津野遺跡から出土した弥生土器からも広域での交易がうかがわれ,当時の造船技術や外洋航海が行われていたことを物語る重要な資料です。

企画展「どうして?!縄文体験」開催中!

【企画展内覧会】

4月22日,「上野原縄文の森第60回企画展『どうして?!縄文体験 ~縄文時代の暮らしを学ぼう~』」の内覧会がありました。

今回の企画展は,体験学習館で行われている縄文生活体験に焦点をあて,その成り立ちや歴史的意義を学ぶことをテーマに,関連する考古資料などを展示して紹介します。

上野原縄文の森・埋蔵文化財センター・(公財)埋蔵文化財調査センターの担当職員が,企画展の公開に向けてより分かりやすく,より詳しく資料展示ができるように,確認を行いました。

開催期間は,令和3年4月24日(土)から7月4日(日)までです。ぜひ,上野原縄文の森にお越しください。

|

|

|

|

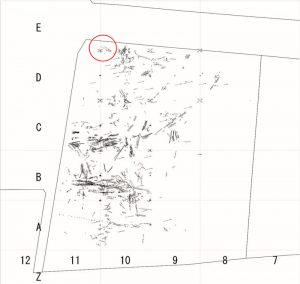

中津野遺跡(南さつま市金峰町)出土の舷側板

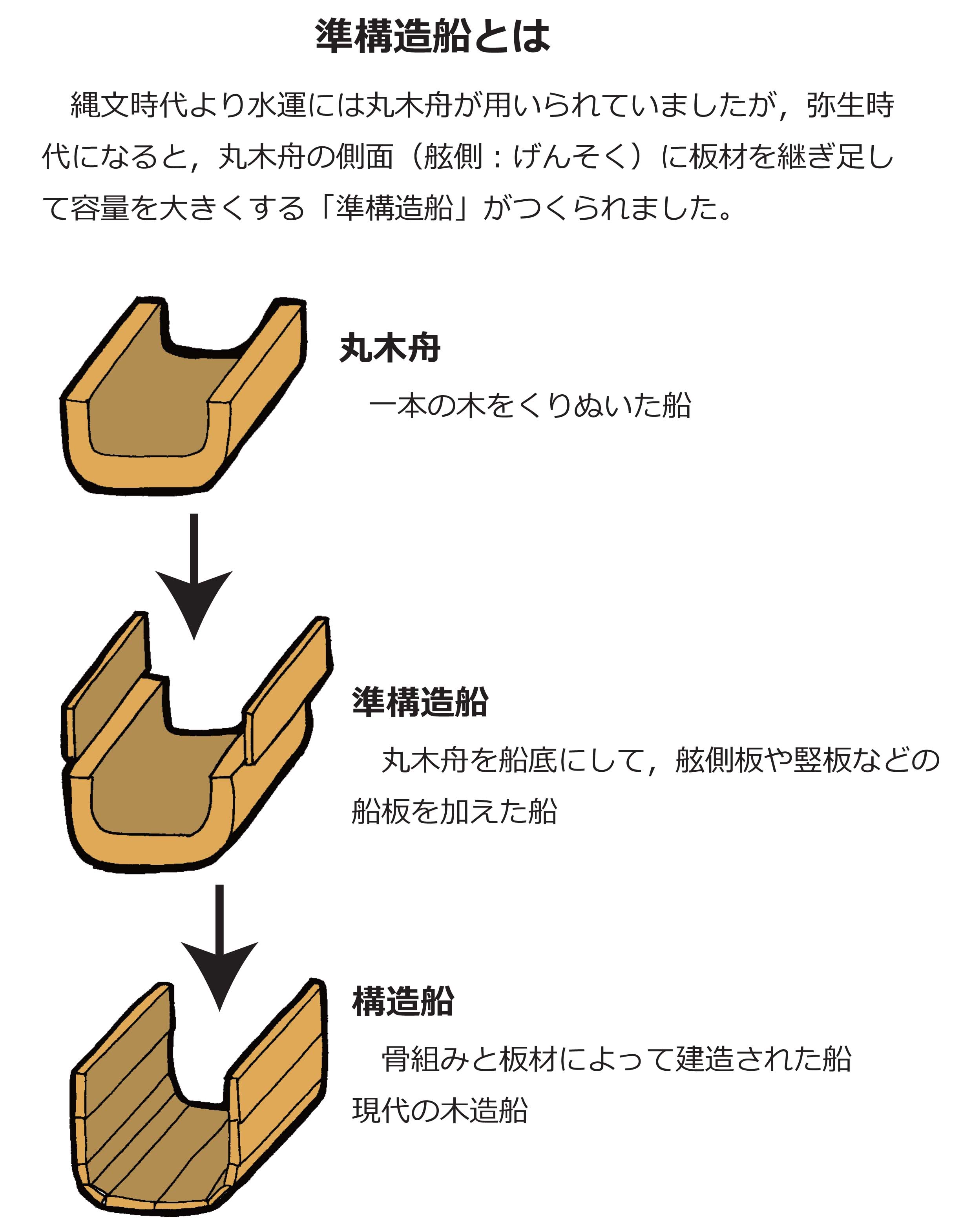

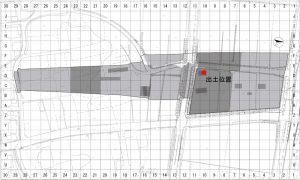

平成20年度に埋蔵文化財センターが国道270号(宮崎バイパス)改築工事に伴い発掘調査を実施した中津野遺跡で出土した木製品が,国内最古級となる弥生時代前期後半(約2,500年前)の準構造船の舷側板(げんそくばん)であることが判明しました。

準構造船:くり船に側板などの木材を組み合わせて,積載量が増えるようにした船

舷側板は,4月27日(火)から上野原縄文の森で展示しています。上野原縄文の森第60回企画展「どうして?!縄文体験~縄文時代の暮らしを学ぼう~」と併せてご覧ください。

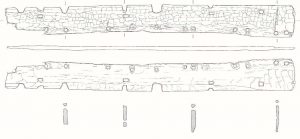

舷側板の詳細

1 大きさ

幅約0.3m×長約2.73m×厚5cm

2 特徴

下部に径3㎝程度の規則的に並ぶ円形のほぞ穴がある(12か所)。

上部に6×3㎝程度の長方形のほぞ穴がある(5か所・一部破損)。

上端部に切り込みがある(6か所)。

3 舷側板と判断した理由

部材の加工の特徴や他の出土事例から判断

4 船の全長

約6m(推定)

5 年代

弥生時代前期後半(BC5世紀~BC4世紀)

6 評価

舷側板が出土した中津野遺跡は,東シナ海にそそぐ万之瀬川の支流の境川に面し,下流には弥生時代の貝の交易で有名な高橋貝塚が所在している。中津野遺跡の出土土器からも広域での交易がうかがわれ,当時,高度な造船技術を要する外洋航海が行われていたことを物語る重要な資料である。また,環東シナ海という視点での造船技術や交流を考える上でも貴重である。

|

考古学講座第一回「太古の森を歩く!森さんぽ」が開催されました。

4月17日(土),考古学講座第一回「太古の森を歩く!森さんぽ」が開催されました。

当日は,あいにくの雨。当初の予定を変更して室内での講義となりました。

上野原縄文の森のエリアごとに分けられた樹木の植生の違いや,縄文時代の森の様相などの解説,ドングリをはじめとした樹木の特徴やその利用について実際の枝葉を手にしながら学ぶ講座に参加者の皆さんも熱心に聞き入っていました。

今回は,食事付きの講座という講座ということもあり,講演終了後には,支援友の会であるどんぐり倶楽部によるちらし寿司とふくれ菓子の配布が行われました。

また,雨の上がった午後には園内を実際に歩き,配布された樹名板を設置する参加者の姿も見られ,盛りだくさんの講座となりました。

【企画展準備中!】

令和3年度発掘調査予定遺跡

令和2年度刊行報告書

令和2年度に,鹿児島県教育委員会・鹿児島県立埋蔵文化財センター・公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センターが刊行した,発掘調査報告書のPDFデータを公開しました。

詳しくは,以下のリンクからご覧ください。

発掘調査報告書一覧