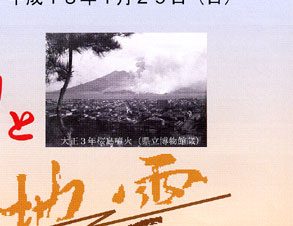

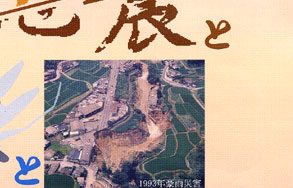

第13回 災害考古学展 -火山と地震と洪水と-

- 第13回企画展 災害考古学展

火山と地震と洪水と - 開催期間:平成17年10月8日(土)~平成18年1月29日(日)

-

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内

埋文だより第39号

第12回 上野原遺跡発掘20周年記念展

- 第12回企画展 上野原遺跡発掘 20周年記念展

- 開催期間:平成17年6月4日(土)~平成17年10月2日(日)

-

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内

縄文の森だよりVol.9

埋文だより第38号

第11回 新発見!かごしまの遺跡2005

- 第11回企画展 新発見!かごしまの遺跡2005

-鹿児島県立埋蔵文化財センター速報展- - 開催期間:平成17年2月5日(土)~平成17年5月29日(日)

- 鹿児島県立埋蔵文化財センターでは,毎年,県内各地で発掘調査を実施しています。また,それによって得られた遺跡の情報を記載した「発掘調査報告書」の作成を行っています。

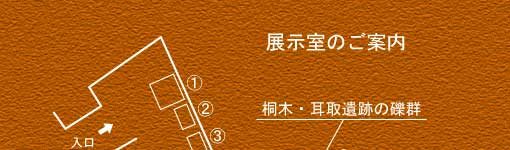

今回の企画展では,平成16年度の成果を「上野原縄文の森速報展」として,展示館1階にていち早くご紹介いたします。 - ■展示室案内図■

①変形撚糸文土器(桐木遺跡) ②大田城跡(伊集院町)・小中原遺跡(吹上町) ③瀬戸頭A遺跡(鹿児島市) ④永迫平遺跡(伊集院町)・中尾遺跡(吾平町) ⑤中ノ丸遺跡(鹿屋市)・蕨野B遺跡(松山町) ⑥宮ノ上・鳴野原・堂園遺跡(川辺町) ⑦上水流・芝原・渡畑遺跡(金峰町) ⑧博労町遺跡(高山町) ⑨高篠遺跡(財部町)・城ヶ尾遺跡(福山町) ⑩礫接合状況 - ■展示内容■

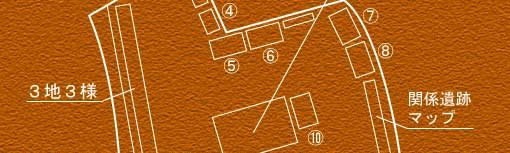

- 3地3様

弥生時代の終末から古墳時代の鹿児島では,「成川式土器」と呼ばれる土器が好んで作られました。

弥生時代の終末から古墳時代の鹿児島では,「成川式土器」と呼ばれる土器が好んで作られました。

この時期になると,さまざまな形や色の土器がみられますが,一部の地域では「須恵器」と呼ばれる青灰色の新しい焼き物も使われるようになりました。

ここでは,薩摩半島の中部と南部,そして大隅半島中部の3地域の土器を紹介します。- 桐木耳取遺跡の礫群(れきぐん)

桐木・耳取遺跡では,旧石器時代の地層(約24,000年前)から 多くの礫群がみつかりました。

桐木・耳取遺跡では,旧石器時代の地層(約24,000年前)から 多くの礫群がみつかりました。

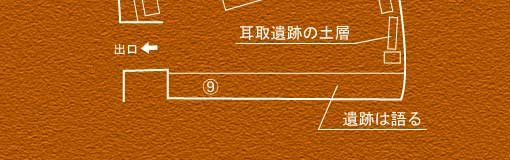

総数は90基(桐木地点12基,耳取地点78基),特に耳取地点の礫群の数は目を見張るものがありました。- 遺跡は語る

鹿児島県立埋蔵文化財センターでは,東九州自動車道(末吉財部IC~国分IC間)の建設に伴い,平成8(1996)年度から埋蔵文化財の発掘調査を実施し,平成16(2004)年度で報告書作成作業も終了しました。

鹿児島県立埋蔵文化財センターでは,東九州自動車道(末吉財部IC~国分IC間)の建設に伴い,平成8(1996)年度から埋蔵文化財の発掘調査を実施し,平成16(2004)年度で報告書作成作業も終了しました。

今回は,路線内でも最大規模の桐木・耳取遺跡(末吉財部IC部分)の調査成果を中心に紹介します。-

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内

縄文の森だよりVol.8

紀要第3号

土器胎土の鉱物を求めて

土器胎土の鉱物を求めて-土器製作推定地のための基礎研究-

第三調査係

指宿式土器の色調から見た交流の断片

黒川 忠広

成川群集墓の全体像

繁昌 正幸

鹿児島県における中世墓研究の現状と課題

ー発掘調査で発見された墓を中心としてー

上床 真

---------------資料紹介

脇本窯跡・大曲窯跡出土資料

関 明恵

---------------資料集成

鹿児島県出土土師器の法量データベース(Excel)

第一調査係

鹿児島県内の考古学的調査における年代測定資料集成(Excel)

南の縄文調査室

埋文だより第37号

第10回 発掘された鹿児島の文様

- 第10回企画展 発掘された鹿児島の文様

- 開催期間:平成16年10月23日(土)~平成17年1月30日(日)

- はるか昔から現代にいたるまで,人々はさまざまな文様・デザインを創り出してきました。今回の企画展は,鹿児島県内で発掘された遺物に描かれた文様をテーマに特集しました。

- ■展示室案内図■

- ■10のテーマ■

- 渦巻文様の世界

- 「隼人の楯」に代表される渦巻文様は,すでに縄文土器にもみられます。上野原遺跡では,壺や深鉢に表現されているほか,土製の耳飾りにも渦巻き様の「S」字文が刻まれていました。

また,巻き貝を加工した貝製品にも,貝の渦巻き部分を利用したと考えられるものもあります。

上野原縄文の森の施設は,上野原遺跡から出土した土器や耳飾りに描かれた「渦」をモチーフにしています。 - 隼人の楯

左の絵は,平城宮跡(奈良市)で見つかった,「隼人の楯」をモチーフにしたものです。会場では,それぞれ約2倍の大きさで表現した4枚の楯を展示しています。見つかった「隼人の楯」は,井戸の枠として使われていたということです。平城宮跡では,全部で15枚の「隼人の楯」が確認されています。

左の絵は,平城宮跡(奈良市)で見つかった,「隼人の楯」をモチーフにしたものです。会場では,それぞれ約2倍の大きさで表現した4枚の楯を展示しています。見つかった「隼人の楯」は,井戸の枠として使われていたということです。平城宮跡では,全部で15枚の「隼人の楯」が確認されています。

「隼人の楯」の名前の由来は,平安時代に「隼人司」と呼ばれた役職の人々がこの楯を用いていたとされることによります。楯は,さまざまな儀式に使用されていたと考えられています。- 現代鹿児島的文様

これまで鹿児島県内には,96の市町村がありました。それぞれの市町村が独自のマークを作っていました。その消えゆく各市町村を含む96のマークをパネルにして展示しています。

これまで鹿児島県内には,96の市町村がありました。それぞれの市町村が独自のマークを作っていました。その消えゆく各市町村を含む96のマークをパネルにして展示しています。

※左のマークは,鹿児島県のシンボルマーク

2004年10月12日薩摩川内市誕生

川内市・東郷町・樋脇町・入来町・祁答院町・里村・上甑村・鹿島村・下甑村

2004年11月1日新鹿児島市誕生

鹿児島市・桜島町・吉田町・郡山町・松元町・喜入町- 貝殻文の時代

鹿児島の遺跡を発掘すると,貝殻で文様を描いた土器を多くみかけます。特に縄文時代の土器に多いことから,「縄文土器を用いた時代が縄文時代ならば,鹿児島は縄文時代ではなく貝(殻)文時代だ!」と言う人もいるぐらいです。

鹿児島の遺跡を発掘すると,貝殻で文様を描いた土器を多くみかけます。特に縄文時代の土器に多いことから,「縄文土器を用いた時代が縄文時代ならば,鹿児島は縄文時代ではなく貝(殻)文時代だ!」と言う人もいるぐらいです。

おもに二枚貝を用いた鹿児島の貝殻文土器には,貝殻を押したり,突き刺したり,引きずったりしながら多様な文様が表現されています。

- 薩摩焼の文様

鹿児島産の陶磁器といえば薩摩焼。すでに四百年以上の伝統を誇る焼き物として,現代でも鹿児島を代表する特産品となっています。

鹿児島産の陶磁器といえば薩摩焼。すでに四百年以上の伝統を誇る焼き物として,現代でも鹿児島を代表する特産品となっています。

薩摩焼は,その色合いから大きく「白薩摩」と「黒薩摩」の2種が有名ですが,ここでは白い粘土で文様が表現された「三島手」,タイ産の陶器をモデルにした「宋胡録(すんころく)写」,数少ない薩摩の磁器として知られている「平佐焼」などを紹介します。

- 広田遺跡の貝製品

種子島の広田遺跡からは,100体以上の人骨と,4万点を超す貝製品が出土しました。これらの貝製品には,さまざまな文様が施されていました。

種子島の広田遺跡からは,100体以上の人骨と,4万点を超す貝製品が出土しました。これらの貝製品には,さまざまな文様が施されていました。- 奄美の籠目文様

奄美大島の下山田Ⅱ遺跡(大島郡笠利町)で出土した,籠目文様が描かれた土器です。

奄美大島の下山田Ⅱ遺跡(大島郡笠利町)で出土した,籠目文様が描かれた土器です。- 線刻のある石製品/墨書絵画のある土師器

墨書絵画のある土師器(薩摩国府跡)や,線刻のある土器(木佐貫原遺跡/山下堀頭遺跡ほか)・瓦(薩摩国府跡)・石製品(耳取遺跡など),貴重な遺物を展示しています。

墨書絵画のある土師器(薩摩国府跡)や,線刻のある土器(木佐貫原遺跡/山下堀頭遺跡ほか)・瓦(薩摩国府跡)・石製品(耳取遺跡など),貴重な遺物を展示しています。- 沈線文・撚糸文・押型文・突帯文・重弧文

このコーナーでは,沈線文・撚糸文・押型文・突帯文・重弧文など,さまざまな文様が描かれた遺物を展示しています。

このコーナーでは,沈線文・撚糸文・押型文・突帯文・重弧文など,さまざまな文様が描かれた遺物を展示しています。- 器に描かれた生き物たち

- 上の写真は,植物が描かれた遺物の数々です。

松・竹・水仙・桐・藤・あじさい・菊・すすき・桜・菖蒲・栗・銀杏・蓮・梅など,さまざまな季節の花々が美しく描かれています。 - ■関連記事■

-

第2回 国家形成と仏教 第6回 南九州西回り自動車道関係遺跡 第12回 かごしまで焼かれた焼き物 第16回 瀬戸内地方との交流 第18回 朝鮮半島と西北九州と活発に交流 第19回 貝殻文土器の時代 第26回 島津の殿様の生活 第29回 400年の歳月を超えて 第31回 謎に包まれた南島のグスク 第34回 律令政治の浸透 第49回 太古の時間をかけ抜ける高速道 -

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内