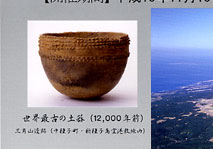

第17回 熊毛の考古学,南の島の最古の土器

- 第17回企画展 新種子島空港開港1周年記念展

熊毛の考古学,南の島の最古の土器 - 開催期間:平成18年11月18日(土)~平成19年3月31日(日)

-

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

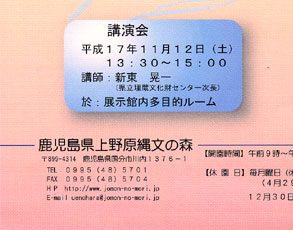

> 上野原縄文の森企画展のご案内

第1回小企画展

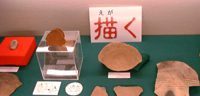

- 第1回小企画展 器に描かれた生きものたち

江戸時代から明治時代を中心とした出土品の中から,生きものが描かれた焼きものを集めてみました。

江戸時代から明治時代を中心とした出土品の中から,生きものが描かれた焼きものを集めてみました。

ギャラリーでは,生きものたちを「泳」・「飛」・「架空」・「走」の四つをキーワードとして分類し,30種・70点の資料を展示しています。

古くはラスコー洞窟の壁画のように,昔の人々の観察眼や画力には驚嘆すべきものがありますよね。焼きものに描かれた生きものたちは躍動感に溢れ,イキイキとしています。- ■遺跡マップ■

本: 鹿児島城本丸跡 (鹿児島市)

本: 鹿児島城本丸跡 (鹿児島市)

二: 鹿児島城二ノ丸跡 (鹿児島市)

島: 垂水・宮之城島津家屋敷跡(鹿児島市)

浜: 浜町遺跡 (鹿児島市)

雪: 雪山遺跡 (東市来町)

西: 西ノ平遺跡 (川内市)

成: 成岡遺跡 (川内市)

※地図上の文字に対応- ■gallery■

-

鹿児島城本丸跡

垂水・宮之城島津家屋敷跡

鹿児島城二ノ丸跡

垂水・宮之城島津家屋敷跡 - 泳

海老(えび) 鯛(たい) 金魚(きんぎょ) 蟹(かに)

海老(えび) 鯛(たい) 金魚(きんぎょ) 蟹(かに)

鯉(たい) 亀(かめ) 魚(さかな)

- 飛

鶴(つる) 蝙蝠(こうもり) 蜻蛉(とんぼ) 鶏(にわとり) 鷹(たか)

鶴(つる) 蝙蝠(こうもり) 蜻蛉(とんぼ) 鶏(にわとり) 鷹(たか)

鶯(うぐいす) 蝶(ちょう) 鷺(さぎ) 雀(すずめ) 雁(かり)- 架空

獅子(しし) 鬼(おに) 鳳凰(ほうおう) 龍(りゅう) 麒麟(きりん)

獅子(しし) 鬼(おに) 鳳凰(ほうおう) 龍(りゅう) 麒麟(きりん)

- 走

馬(うま) 虎(とら) 象(ぞう) 鹿(しか) 狸(たぬき) 兎(うさぎ)

馬(うま) 虎(とら) 象(ぞう) 鹿(しか) 狸(たぬき) 兎(うさぎ)

第16回 縄文海進と錦江湾の考古学

-

- 第16回企画展 縄文海進と錦江湾の考古学

-6,000年前の地球温暖化-

- 第16回企画展 縄文海進と錦江湾の考古学

-

- 開催期間:平成18年7月15日(土)~平成18年11月12日(日)

-

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内

第14・15回 新発見!かごしまの遺跡2006

-

- 第14・15回企画展 新発見!かごしまの遺跡2006

-鹿児島県立埋蔵文化財センター速報展-

- 第14・15回企画展 新発見!かごしまの遺跡2006

-

- 開催期間:平成18年2月4日(土)~平成18年7月9日(日)

-

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内

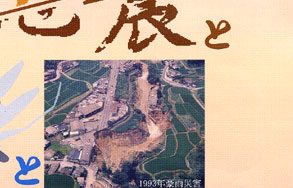

第13回 災害考古学展 -火山と地震と洪水と-

- 第13回企画展 災害考古学展

火山と地震と洪水と - 開催期間:平成17年10月8日(土)~平成18年1月29日(日)

-

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内

第12回 上野原遺跡発掘20周年記念展

- 第12回企画展 上野原遺跡発掘 20周年記念展

- 開催期間:平成17年6月4日(土)~平成17年10月2日(日)

-

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内

第11回 新発見!かごしまの遺跡2005

- 第11回企画展 新発見!かごしまの遺跡2005

-鹿児島県立埋蔵文化財センター速報展- - 開催期間:平成17年2月5日(土)~平成17年5月29日(日)

- 鹿児島県立埋蔵文化財センターでは,毎年,県内各地で発掘調査を実施しています。また,それによって得られた遺跡の情報を記載した「発掘調査報告書」の作成を行っています。

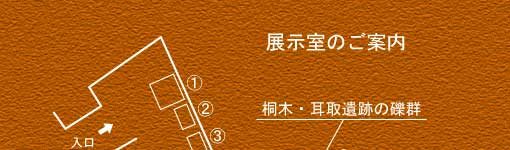

今回の企画展では,平成16年度の成果を「上野原縄文の森速報展」として,展示館1階にていち早くご紹介いたします。 - ■展示室案内図■

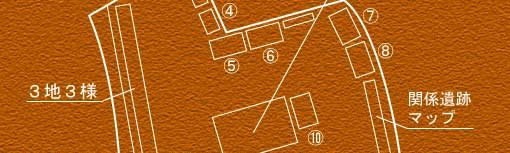

①変形撚糸文土器(桐木遺跡) ②大田城跡(伊集院町)・小中原遺跡(吹上町) ③瀬戸頭A遺跡(鹿児島市) ④永迫平遺跡(伊集院町)・中尾遺跡(吾平町) ⑤中ノ丸遺跡(鹿屋市)・蕨野B遺跡(松山町) ⑥宮ノ上・鳴野原・堂園遺跡(川辺町) ⑦上水流・芝原・渡畑遺跡(金峰町) ⑧博労町遺跡(高山町) ⑨高篠遺跡(財部町)・城ヶ尾遺跡(福山町) ⑩礫接合状況 - ■展示内容■

- 3地3様

弥生時代の終末から古墳時代の鹿児島では,「成川式土器」と呼ばれる土器が好んで作られました。

弥生時代の終末から古墳時代の鹿児島では,「成川式土器」と呼ばれる土器が好んで作られました。

この時期になると,さまざまな形や色の土器がみられますが,一部の地域では「須恵器」と呼ばれる青灰色の新しい焼き物も使われるようになりました。

ここでは,薩摩半島の中部と南部,そして大隅半島中部の3地域の土器を紹介します。- 桐木耳取遺跡の礫群(れきぐん)

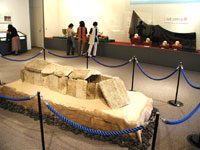

桐木・耳取遺跡では,旧石器時代の地層(約24,000年前)から 多くの礫群がみつかりました。

桐木・耳取遺跡では,旧石器時代の地層(約24,000年前)から 多くの礫群がみつかりました。

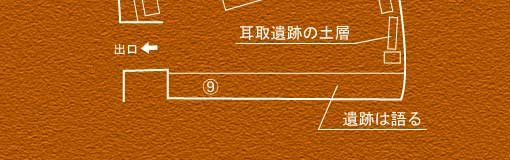

総数は90基(桐木地点12基,耳取地点78基),特に耳取地点の礫群の数は目を見張るものがありました。- 遺跡は語る

鹿児島県立埋蔵文化財センターでは,東九州自動車道(末吉財部IC~国分IC間)の建設に伴い,平成8(1996)年度から埋蔵文化財の発掘調査を実施し,平成16(2004)年度で報告書作成作業も終了しました。

鹿児島県立埋蔵文化財センターでは,東九州自動車道(末吉財部IC~国分IC間)の建設に伴い,平成8(1996)年度から埋蔵文化財の発掘調査を実施し,平成16(2004)年度で報告書作成作業も終了しました。

今回は,路線内でも最大規模の桐木・耳取遺跡(末吉財部IC部分)の調査成果を中心に紹介します。-

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内

第10回 発掘された鹿児島の文様

- 第10回企画展 発掘された鹿児島の文様

- 開催期間:平成16年10月23日(土)~平成17年1月30日(日)

- はるか昔から現代にいたるまで,人々はさまざまな文様・デザインを創り出してきました。今回の企画展は,鹿児島県内で発掘された遺物に描かれた文様をテーマに特集しました。

- ■展示室案内図■

- ■10のテーマ■

- 渦巻文様の世界

- 「隼人の楯」に代表される渦巻文様は,すでに縄文土器にもみられます。上野原遺跡では,壺や深鉢に表現されているほか,土製の耳飾りにも渦巻き様の「S」字文が刻まれていました。

また,巻き貝を加工した貝製品にも,貝の渦巻き部分を利用したと考えられるものもあります。

上野原縄文の森の施設は,上野原遺跡から出土した土器や耳飾りに描かれた「渦」をモチーフにしています。 - 隼人の楯

左の絵は,平城宮跡(奈良市)で見つかった,「隼人の楯」をモチーフにしたものです。会場では,それぞれ約2倍の大きさで表現した4枚の楯を展示しています。見つかった「隼人の楯」は,井戸の枠として使われていたということです。平城宮跡では,全部で15枚の「隼人の楯」が確認されています。

左の絵は,平城宮跡(奈良市)で見つかった,「隼人の楯」をモチーフにしたものです。会場では,それぞれ約2倍の大きさで表現した4枚の楯を展示しています。見つかった「隼人の楯」は,井戸の枠として使われていたということです。平城宮跡では,全部で15枚の「隼人の楯」が確認されています。

「隼人の楯」の名前の由来は,平安時代に「隼人司」と呼ばれた役職の人々がこの楯を用いていたとされることによります。楯は,さまざまな儀式に使用されていたと考えられています。- 現代鹿児島的文様

これまで鹿児島県内には,96の市町村がありました。それぞれの市町村が独自のマークを作っていました。その消えゆく各市町村を含む96のマークをパネルにして展示しています。

これまで鹿児島県内には,96の市町村がありました。それぞれの市町村が独自のマークを作っていました。その消えゆく各市町村を含む96のマークをパネルにして展示しています。

※左のマークは,鹿児島県のシンボルマーク

2004年10月12日薩摩川内市誕生

川内市・東郷町・樋脇町・入来町・祁答院町・里村・上甑村・鹿島村・下甑村

2004年11月1日新鹿児島市誕生

鹿児島市・桜島町・吉田町・郡山町・松元町・喜入町- 貝殻文の時代

鹿児島の遺跡を発掘すると,貝殻で文様を描いた土器を多くみかけます。特に縄文時代の土器に多いことから,「縄文土器を用いた時代が縄文時代ならば,鹿児島は縄文時代ではなく貝(殻)文時代だ!」と言う人もいるぐらいです。

鹿児島の遺跡を発掘すると,貝殻で文様を描いた土器を多くみかけます。特に縄文時代の土器に多いことから,「縄文土器を用いた時代が縄文時代ならば,鹿児島は縄文時代ではなく貝(殻)文時代だ!」と言う人もいるぐらいです。

おもに二枚貝を用いた鹿児島の貝殻文土器には,貝殻を押したり,突き刺したり,引きずったりしながら多様な文様が表現されています。

- 薩摩焼の文様

鹿児島産の陶磁器といえば薩摩焼。すでに四百年以上の伝統を誇る焼き物として,現代でも鹿児島を代表する特産品となっています。

鹿児島産の陶磁器といえば薩摩焼。すでに四百年以上の伝統を誇る焼き物として,現代でも鹿児島を代表する特産品となっています。

薩摩焼は,その色合いから大きく「白薩摩」と「黒薩摩」の2種が有名ですが,ここでは白い粘土で文様が表現された「三島手」,タイ産の陶器をモデルにした「宋胡録(すんころく)写」,数少ない薩摩の磁器として知られている「平佐焼」などを紹介します。

- 広田遺跡の貝製品

種子島の広田遺跡からは,100体以上の人骨と,4万点を超す貝製品が出土しました。これらの貝製品には,さまざまな文様が施されていました。

種子島の広田遺跡からは,100体以上の人骨と,4万点を超す貝製品が出土しました。これらの貝製品には,さまざまな文様が施されていました。- 奄美の籠目文様

奄美大島の下山田Ⅱ遺跡(大島郡笠利町)で出土した,籠目文様が描かれた土器です。

奄美大島の下山田Ⅱ遺跡(大島郡笠利町)で出土した,籠目文様が描かれた土器です。- 線刻のある石製品/墨書絵画のある土師器

墨書絵画のある土師器(薩摩国府跡)や,線刻のある土器(木佐貫原遺跡/山下堀頭遺跡ほか)・瓦(薩摩国府跡)・石製品(耳取遺跡など),貴重な遺物を展示しています。

墨書絵画のある土師器(薩摩国府跡)や,線刻のある土器(木佐貫原遺跡/山下堀頭遺跡ほか)・瓦(薩摩国府跡)・石製品(耳取遺跡など),貴重な遺物を展示しています。- 沈線文・撚糸文・押型文・突帯文・重弧文

このコーナーでは,沈線文・撚糸文・押型文・突帯文・重弧文など,さまざまな文様が描かれた遺物を展示しています。

このコーナーでは,沈線文・撚糸文・押型文・突帯文・重弧文など,さまざまな文様が描かれた遺物を展示しています。- 器に描かれた生き物たち

- 上の写真は,植物が描かれた遺物の数々です。

松・竹・水仙・桐・藤・あじさい・菊・すすき・桜・菖蒲・栗・銀杏・蓮・梅など,さまざまな季節の花々が美しく描かれています。 - ■関連記事■

-

第2回 国家形成と仏教 第6回 南九州西回り自動車道関係遺跡 第12回 かごしまで焼かれた焼き物 第16回 瀬戸内地方との交流 第18回 朝鮮半島と西北九州と活発に交流 第19回 貝殻文土器の時代 第26回 島津の殿様の生活 第29回 400年の歳月を超えて 第31回 謎に包まれた南島のグスク 第34回 律令政治の浸透 第49回 太古の時間をかけ抜ける高速道 -

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内

第9回 命と祈りの考古学

- 第9回企画展 命と祈りの考古学

-

-

- 開催期間:平成16年7月17日(土)~平成16年10月17日(日)

-

今回の企画展は,県内で発掘された墓や祭祀に関する資料を展示し,鹿児島に生きた先人たちの心に迫りました。

今回の企画展は,県内で発掘された墓や祭祀に関する資料を展示し,鹿児島に生きた先人たちの心に迫りました。

遺物に込められた「祈り」に,そして,「命」に対する思いを感じてみてください。

-

- ■展示室案内図■

- ■企画展の11のテーマ■

-

- 想 さまざまな想い…それぞれに込められた古代人の想いは…

-

- 耳取遺跡(曽於市財部町)

-

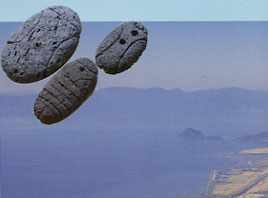

約24,000年前の地層から発見された線刻礫です。長さ約5cm,厚さ約2cmの柔らかい石の表面に17本の線が刻まれており,髪あるいは衣服を表現しているようにも見えます。そのほか腹部のような膨らみや女性器を思わせる刻みも観察できることから,女性像(ヴィーナス)と考えられています。旧石器時代の線刻礫の出土例は極めて少なく,当時の精神生活を知る上で大変貴重な資料です。

約24,000年前の地層から発見された線刻礫です。長さ約5cm,厚さ約2cmの柔らかい石の表面に17本の線が刻まれており,髪あるいは衣服を表現しているようにも見えます。そのほか腹部のような膨らみや女性器を思わせる刻みも観察できることから,女性像(ヴィーナス)と考えられています。旧石器時代の線刻礫の出土例は極めて少なく,当時の精神生活を知る上で大変貴重な資料です。

-

- 形 前方後円墳の形には,どのような意味が込められているのでしょうか?

-

- 横瀬古墳(大崎町)

-

- 志布志湾の海岸線から約1km入り込んだ水田地帯にあります。全長134mで,後円部の頂上付近には竪穴式石室が露出しています。現在は埋まっている周濠跡からは,須恵器や埴輪の破片が出土しています。埴輪のある前方後円墳としては,日本で最南端にある遺跡で,5世紀半ばから後半にかけてのものと考えられています。埋葬されている人物に関しては,畿内勢力の人なのか,南九州の権力者なのか,どちらともいえずわかっていません。

-

- 唐仁古墳群(東串良町)

-

- 肝属川の河口近くにある,鹿児島県内最大の古墳群です。総数139基,うち前方後円墳6基,残りが円墳です。 大塚古墳は,全長が150mあり,県内最大の前方後円墳です。約80年前に調査された記録によると,後円部中央に竪穴式石室があり,石室内には舟形石棺と短甲が置かれていたとされています。現在は,後円部の最頂部が削られて石室の上に大塚神社が建っています。

-

- 蛇 蛇行剣・・・くねくねとへびのように曲がった特殊な鉄剣で,儀礼・祭祀のために使われたようです

-

- 横岡地下式横穴墓群(薩摩川内市)

-

- 祈 上野原遺跡から,壺形土器を取り囲むように,多くの遺物が出土しました。縄文人の祈りはいかに?

-

- 上野原遺跡(霧島市)

-

- 家 軽石で作られた家形の棺(ひつぎ)からは,死者に対する「家」の意識が強く感じられます

-

- 原田地下式横穴墓(志布志市有明町)

-

- 命と水 井戸は,人々の「命」を支える大切な場所であり,さまざまな「祀り」がおこなわれたようです

-

- 寿国寺跡・浜町遺跡(鹿児島市)

-

- 葬と祀 平安時代の遺跡では,蔵骨器と呼ばれる骨壺が発見される場合があります

-

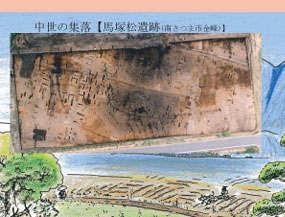

- 芝原遺跡(南さつま市金峰町)・横井竹ノ山遺跡(鹿児島市)

-

- 財部城ヶ尾遺跡からは蔵骨器,横井竹ノ山遺跡からは,陰陽道との関連が推定される文字の書かれた墨書土器が見つかりました。

-

- 送 三途の川の渡し賃とされる「六道銭」が見つかりました。死者を送る際に込めた想いがよみがえります

-

- 栫城跡(いちき串木野市)

-

- 栫城跡からは,鎌倉時代~江戸時代,明治・大正・昭和までのお墓が多数発見されました。人骨や六道銭のほかに,数珠やキセル・かんざしなど,故人が愛用したと思われる遺物が出土しました。

-

- 赤 あざやかに描かれた赤には,古代人のどのような想いが込められていたのでしょうか?

-

- 干迫遺跡(加治木町)

-

土器や石器に赤で彩色された遺物には多くの種類があります。

土器や石器に赤で彩色された遺物には多くの種類があります。

日常使用された深鉢などの土器のほかに,装飾品である耳栓状土製品や鏡,軽石製の石棺にも赤色が塗られていました。

赤は,ベンガラという顔料が主に使われますが,左の写真の土器の表面は,水銀朱と呼ばれる特殊な顔料が塗られていました。当時としては,かなり色あざやかなものだったと思われます。

すでに縄文時代草創期より赤色が使われていたこともわかりました。

-

- 命 古い人骨頭部は,遠い子孫にまで連綿とつらなる命のきずなを感じさせます

-

- 柊原遺跡・麦之浦貝塚・馬場地下式横穴墓群・中尾地下式横穴墓群

-

- 再生 土器の底に,人為的に穴を開けた土器があります。新たな「生」への想いからでしょうか?

-

- ■関連記事■

-

- ■リーフレット1■

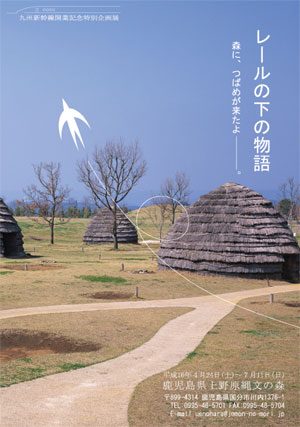

第8回 レールの下の物語

- 第8回企画展 九州新幹線開業記念企画展

-レールの下の物語- - 開催期間:平成16年4月24日(土)~平成16年7月11日(日)

森に,つばめが来たよ―――。

森に,つばめが来たよ―――。

2004年3月に開業した九州新幹線。県立埋蔵文化財センターでは,新幹線の線路や沿線施設建設に伴い,平成5年度より8年間にわたり,18遺跡の発掘調査を行いました。

その結果,旧石器時代から近世に至る様々な遺構や遺物が発見されました。今回の企画展では,その貴重な発見の一部をご紹介いたします。

- ■展示案内■

-

第1話

第1話

「つばめ」の下に古墳時代の大集落 !?

鹿児島市 武遺跡第2話

隠元和尚ゆかりの寺院 !?

鹿児島市 寿国寺跡第3話

木の棒に記された古代の文字 !?

川内市 京田遺跡

第4話

役人たちの仕事ぶりは !?

川内市 大島遺跡第5話

縄文時代の玉造り !?

出水市 大坪遺跡第6話

地名が語る鉄生産の歴史 !?

川内市 鍛冶屋馬場遺跡

- ■展示されている遺跡■

- (1)大坪遺跡(出水市美原町)

- 遺跡は新幹線保守基地等の建設予定地から発見されました。標高7mの低地にあり,縄文時代晩期(およそ3,000年前)・奈良時代(1,200年前)・鎌倉時代(800年前)を主体とする遺跡です。

縄文時代には再生を祈ったと考えられる埋設土器38基や,緑色の石材を利用した勾玉や管玉などが多数出土し,弥生時代を迎える直前の暮らしぶりがうかがえます。

また,鎌倉時代には東西南北合わせて110m四方の土地区画(条理型地割)があったことがわかりました。 - (2)京田遺跡(薩摩川内市中郷町)

- 遺跡は新幹線保守基地等の建設予定地から発見されました。標高7mの低地にあり,縄文時代晩期(およそ3,000年前)・奈良時代(1,200年前)・鎌倉時代(800年前)を主体とする遺跡です。

縄文時代には再生を祈ったと考えられる埋設土器38基や,緑色の石材を利用した勾玉や管玉などが多数出土し,弥生時代を迎える直前の暮らしぶりがうかがえます。

また,鎌倉時代には東西南北合わせて110m四方の土地区画(条理型地割)があったことがわかりました。 - (3)大島遺跡(薩摩川内市東大小路町)

- 遺跡は標高約5mの川内川下流域の自然堤防上に位置し,縄文時代晩期から近世にかけての多くの遺構,遺物が発見されました。

特に奈良時代から平安時代にかけての遺物が多く,土師器,須恵器の他に国分寺瓦も多量に出土しました。また,特殊な遺物として風字形の二面硯(にめんけん)・転用硯(てんようけん)等のすずりや,青銅器の鈴,帯金具(石製の丸鞘),緑釉陶器などが出土しました。二面硯などの貴重な遺物の出土や遺跡の位置から考えて,国府・薩摩国分寺との強い関連性が予想される遺跡です。 - (4)山ノ脇遺跡(日置市伊集院町郡)

- 遺跡は神ノ川沿いの標高約90mの丘陵に位置しています。今から約800~500年前の掘立柱建物跡が10棟あり,その建て方や大きさから,この地域を支配した人たちが建て替えながら住んだ跡と考えられます。

また,使った物を一緒に埋めておまつりをした大変珍しい跡も見つかりました。さらに中国南部で作られた青磁や白磁などの磁器や,国内で作られた陶器や須恵器が出土し,当時の行き来が盛んであった様子がわかります。 - (5)上ノ平遺跡(日置市伊集院町神殿)

- 遺跡は標高約150mの丘陵の南側斜面にあり,旧石器時代後半から近世まで人々がしばしば住んでいたことがわかりました。

特に,今から約3,800年前の縄文時代後期前半には,頻繁に竪穴住居跡や調理場である集石遺構が作られました。また,煮炊きや盛りつける土器,狩りや調理・加工をする石器や石器を作るための道具,浮きと考えられる軽石など多くの遺物が見つかりました。 - (6)武遺跡(鹿児島市武)

- 遺跡は新幹線鹿児島中央駅の建設予定地で発見され,沖積作用によって作られた標高約6mの微高地に立地しています。

調査では古墳時代の竪穴住居跡23基,溝4条のほか多量の土器が発見され,当時の集落の様子がわかりました。また,その下の層からは縄文土器とともに,ヒスイに類似した石に孔を開けた太珠と呼ばれる遺物も発見されました。 -

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内